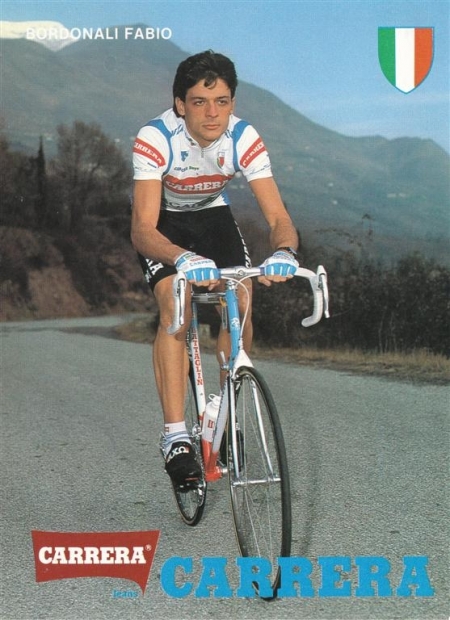

Fabio Bordonali, l'Antipatico - Sotto il segno del salmone

in esclusiva per RAINBOW SPORTS BOOKS ©

Fabio Bordonali o incontro a casa sua, subito dopo pranzo. Affabile, di straordinaria cordialità, si vede che ha voglia di parlare di ciclismo. Meglio: di un certo tipo di ciclismo, che da anni non è più il suo. O meglio ancora: del ciclismo che lui vorrebbe si reinventasse, magari per rientrarci. Alla sua maniera. Controcorrente.

Brescia, lunedì 12 febbraio 2018

- Per chi non t’ha visto correre, Fabio Bordonali, che corridore sei stato?

«Un corridore che, purtroppo, si arrangiava un po’ dappertutto, si difendeva in salita, sapeva tirar le volate, si difendeva nelle cronometro a squadre. Dico “purtroppo” perché, per diventare qualcuno, bisognerebbe emergere in una specialità, essere un velocista, un gran scalatore, un grande cronoman. Io mi difendevo un po’ dappertutto perciò andavo bene per tutte le stagioni. Ero un “quattro stagioni”, [ride]. Andavo bene con Guido [Bontempi] e anche coi capitani».

- Da dilettante non eri il classico predestinato che poi tenta il salto fra i professionisti. Anzi, per te il passaggio è arrivato in maniera non dico casuale ma di sicuro atipica. Mi spieghi come?

«Mi ritengo fortunato perché è arrivato come una sorpresa e forse per questo è stato più bello ancora. Io mi trovavo bene, facevo ciclismo in maniera anomala. Ho cominciato a sei anni, nel ’69, grazie a un amico di mio padre che mi ha portato a far la prima corsetta. Da lì tutti gli amici, poi, erano in quell’ambiente. Son cresciuto con gli amici del ciclismo. D’inverno andavo a scuola e d’estate facevo le corse in bicicletta. Col passare degli anni son arrivato alle varie categorie, sempre non facendo mai grandissimi risultati ma vincendo le mie corsette. Son maturato in maniera un po’ anomala fisicamente, perché fino a quindici anni ero 1,65 poi, nel giro di due anni, son cresciuto venti centimetri».

- Il salto nei pro’ è stato duro?

«Più sotto l’aspetto psicologico, perché venivo da un ambiente molto familiare e vedevo il professionismo non come un punto d’arrivo. Era lontano. C’erano tanti corridori che avevano l’opportunità, forse anche più di me, di arrivare al professionismo. E invece, per questa mia maturità fisica, nell’ultimo anno ho fatto veramente bene e il manager di allora decise che ero maturo per il professionismo. L’ingresso è stato difficile perché ti scontri con una realtà diversa, in squadra hai diciassette-diciotto corridori. E la lotta, prima di tutto, perché era un ciclismo soprattutto italiano, era al Giro d’Italia. E il Giro d’Italia si faceva in nove e perciò, per essere dentro, era una lotta».

- Al Giro ’86 sei stato il gregario forse più prezioso per la vittoria di Roberto Visentini.

«È stata una grande esperienza. Partenza dalla Sicilia, un’emozione incredibile. Non è stato facile perché [alla quarta tappa] c’era una cronosquadre, si arrivava a Taormina e ho sofferto tanto perché ero molto emozionato. Volevo far bene. Non volevo deludere il mio capitano, Visentini. Roche era appena arrivato ed era a disposizione ma Roberto, quell’anno, volava. S’era rotto lo scafoide [destro] al Giro di Puglia, dov’ero presente. M’ero guadagnato il posto, ed essere in squadra al Giro d’Italia, nella Carrera di quegli anni, valeva una grossa considerazione. Perché c’erano fior di corridori».

- Mi parli di quella Carrera? Una delle grandi squadre dell’epoca a livello internazionale assieme alla PDM, alle squadre di Guimard.

«Dopo l’86, l’87, l’88, credo fosse la più importante al mondo. Eravamo competitivi su tutti i terreni, i grandi Giri, le corse al Nord. La PDM al Giro era inesistente. Noi facevamo Giro e Tour e, dall’88, anche la Vuelta. Al Nord vincevamo con Guido [Bontempi], eravamo sempre presenti. Dopo è arrivata la Gatorade, con Stanga, e anche quella è sempre stata un’ottima squadra. Quei due o tre anni lì credo fossimo la squadra più forte al mondo. Però la vivevamo in maniera naturale, c’era un orgoglio d’appartenenza, questo ti posso dire. Erano generazioni diverse. Eravamo i ventenni-venticinquenni degli anni Ottanta. C’era rispetto. C’era ancora rispetto per l’uomo. C’era ancora un rapporto umano, dignità. Perciò quando vedevi che il tuo capitano ti chiedeva, voleva, anche se non ce la facevi più... Mi ricordo, quell’anno, forse alla Bernocchi, che Guido non voleva andar a fare la volata: “No, non la faccio”. In gruppo litigavamo. Guido era il velocista, eravamo rimasti davanti in sei o sette della Carrera e lui non voleva far la volata perché diceva che non aveva gambe. Noi siamo andati lo stesso a tirare e, dopo, lui non poteva non fare la volata. Andavamo a prenderlo, anche se lui diceva... Era veramente uno dei velocisti con tanta classe, un grande corridore. A volte lo obbligavamo, insomma».

- Tu sei bresciano. Però, per far parte del clan dei bresciani, il solo esserlo, bresciano, non bastava. Com’è stato l’impatto con loro, soprattutto all’inizio?

«L’inizio, l’85, è stato difficile. Difficile anche perché per me coincideva con l’anno del militare, perciò la preparazione era stata difficile. Il salto, da dilettante, è stato grosso e coincideva col militare. Perciò è stato duro. Però nell’86 mi son guadagnato i gradi perché al Nord ero andato forte, “avevo salvato l’ammiraglia” – come si dice in gergo – Io ero uno che doveva aiutare nelle corse al Nord e invece ero quello che, in quel momento, pedalava meglio di tutti perciò i “bresciani” mi avevano accettato ben volentieri. L’unico mio problema, forse, e questo mi accomuna un po’ a Roberto, è che io e Visentini eravamo tipi un po’ solitari. Stavamo bene anche da soli. In talune occasioni non eravamo tanto presenti, nel clan dei bresciani, e perciò eravamo un po’ messi in disparte. È vero anche che noi volevamo essere in disparte».

- In gruppo ti capitava di sentirti un pesce fuor d’acqua?

«Mi capitava, e me ne son reso conto negli anni successivi, perché non ero concentrato solo sul ciclismo ma mi guardavo intorno per capire come funzionava l’ambiente. E questo ti toglie qualcosa perché, per essere competitivo a livello professionistico, devi avere in mente solo la bicicletta, la vita da atleta e non pensare ad altro. Però mi ritengo una persona fortunata perché allargare gli orizzonti m’ha fatto incontrare, conoscere, fare esperienze, crescere molto».

- Oltre a una certa affinità caratteriale c’è un altro aspetto che ti lega a Roberto: tu non correvi per fame, ma per passione.

«Era proprio passione, tanto è vero che io dico sempre: mi piaceva quasi più allenarmi che correre. Mi piaceva molto allenarmi e sicuramente c'era una grossa percentuale di masochismo, perché se a uno piace più allenarsi che correre vuol dire che gli piace la fatica, gli piace sudare. Un grande limite che ho avuto da atleta è che mi allenavo troppo. E in corsa tante volte arrivavo stanco per via dei miei allenamenti. Io, se non arrivavo a casa stanco dall'allenamento, non ero a posto. Mi sembrava di non aver lavorato. Non ero a posto con la coscienza».

- Che cosa ti ha fatto scattare, dopo, il meccanismo opposto? Da quando hai smesso di correre, nel ’94, non sei più salito in bicicletta: perché? Crisi di rigetto?

«No. È una risposta che non ho dato prima. Mi ritengo una persona viziata, egocentrica, forse perché non ho mai avuto la fame vera. Ho avuto un’infanzia fortunata, una vita fortunata, con una famiglia meravigliosa. E allora è finita un’epoca della mia vita. Sceso di bicicletta, quando ci risali, con la testa hai le prestazioni dei vent'anni, dei venticinque, quando ti alleni, ma il fisico non risponde più uguale. E andar sulla strada in bicicletta, quando si è in due, è già corsa. Anche se non hai il numero sulla schiena. La testa ti riporta a quando avevi una gamba giusta perché ti allenavi, perché facevi l’atleta. Scendi dalla bicicletta e ti devi confrontare con altre realtà, altri ragazzi e diventi quello da battere e allora non ci ho più provato perché diventava… allora continuavo a fare l’atleta. Tanto è vero che alle corse degli ex professionisti, il campionato italiano, anche se m’iscrivevano, non ho mai partecipato. Non è supponenza, è che si è chiuso un periodo della mia vita. Ne è iniziato un altro, e molto felice, anche».

- Un percorso diverso, da post-atleta, rispetto a quello di Roberto. Tu almeno per un po' sei rimasto nel ciclismo, Visentini invece non ha più voluto saperne; non della bicicletta e neanche di tanti ex corridori ma dell’ambiente.

«Io ho avuto la fortuna, appunto per questo mio carattere, quando ero atleta, di non essere così concentrato sulla corsa, ma più nel guardarmi intorno. E di essere interessato alle altre attività che riguardavano il ciclismo, che mi hanno sempre affascinato molto. E oltretutto anche lì ci sono arrivato per caso perché ex compagni e atleti m’hanno convinto, a fine ’93, a fare una squadra. Siamo stati i primi tre al mondo, tre ciclisti italiani, a mettere su una squadra professionistica. Giupponi, Leali e io eravamo titolari e corridori della squadra. Ma lo devo ammettere: son stati loro a convincere me. E sotto questo aspetto li devo ringraziare per quello che è successo dopo. Perché a farmi crescere di più è stato quel che è successo dopo, incontrare imprenditori, gestire, rendersi conto di avere delle qualità e scoprirle giorno per giorno nella gestione di una squadra. E se uno lo fa per ventidue anni, non può essere un caso. E poi decidere di smettere quando non ne vede più l’opportunità, non ne vede più un business, non ne vede più uno sviluppo».

- La tua idea invece della scelta diversa compiuta da Roberto?

«Non lo so, Roberto aveva l’attività di famiglia. Per certi versi caratterialmente ci assomigliamo, per altri versi no. Ci sono delle grosse differenze. Noi ci sentiamo, due, tre, quattro volte l’anno, ci incontriamo, e con lui riesco a parlare del passato. È l’unica persona con cui parliamo delle corse. A volte valutiamo anche il ciclismo presente. Però, oltre a quello, non ci sono tanti altri discorsi. Ci fermiamo lì. C’è questo rapporto. Dopo il ciclismo siamo cresciuti in maniera diversa. Devo dire che lui aveva grandissima qualità come atleta, una grande qualità, che però per limiti caratteriali, personali, anche lui ha avuto la paura di scoprire».

- Intendi fin dove sarebbe potuto arrivare?

«Sì».

- Me la butti lì così, e allora te la butto lì io: Sappada.

«Un crollo psicologico ma anche fisico: non aveva la condizione dell’anno prima».

- Nonostante la crono di San Marino?

«Roberto aveva talmente tanta classe che la giornata la tirava fuori. Mi ricordo al Giro dell’88, dove lui partì come capitano e a salvarci fu Zimmermann, che arrivò terzo in classifica. Lo vinse Hampsten quel Giro. C’era una cronoscalata a Levico. Roberto andava veramente piano in quel Giro, non era competitivo, ma perché di testa aveva già mollato».

- Ancora prima dei due anni fra Malvor e Jolly Componibili?

«Sì, là non era più corridore».

- È lì che si è spenta la sua stella? In quella giornata di Sappada?

«Secondo me la sua stella si è spenta a Merano, finito il Giro d’Italia ’86, perché aveva ottenuto e dimostrato al mondo – e a se stesso – che lui se voleva poteva vincere. Ti dirò di più: là ha avuto anche la fortuna di avere come rivali Saronni e Moser. Era un Moser in discesa, ma Saronni con Roberto è coetaneo, e per certi versi erano anche amici. Andava fortissimo, fece un grande Giro. Però là si spense, secondo me, Roberto. E poi c’è anche da dire una cosa, che con quel ciclismo Visentini era gettonato, per la sua immagine, oltre che per i risultati. Lo pagavano bene, e s'è anche adagiato, insomma. Non aveva tanta fame. Al Giro dell’88, lui non aveva qualità. Mi ricordo quella cronoscalata a Levico. La mattina andammo a provarla insieme. E sul percorso c’era talmente tanta gente, ogni cento metri eravamo fermi con degli appassionati, con dei tifosi che ci volevano offrir da bere, nel fare questa perlustrazione. E allora siamo scesi, siam tornati in camera – eravamo in camera insieme – e venne in camera Boifava, era nero. Arrabbiato nero perché Roberto non andava e perché non si erano fatti i risultati. Non si sapeva ancora che Zimmermann avrebbe fatto terzo, e ci salvò a quel Giro. Era nero. Mi ricordo la visita del dottore, che a Roberto stava misurando la pressione: era da pensionato [sorride]. Era finito, ma perché era giunto a quel Giro che non era preparato. Allora quando Boifava uscì, e uscì anche il dottore, [Roberto] mi disse: “Fabio, oggi devo fare un numero sennò qua è un casino, perché non mi pagano più”.

“Ah, vedrai che oggi Roberto fai bene”, ma lo dissi per dargli morale.

“Ma dove cazzo vai – dicevo dentro di me – Questo è matto”. E quando partì, a metà classifica, perché nlla generle era indietro, partimmo quasi insieme [ride], e dopo la mia cronometro tornai in albergo, miglior tempo: Visentini. Non ci credevo. Cronoscalata, poi, neanche in pianura: cronoscalata. Lo batté la maglia rosa, sennò vinceva la tappa. Tanto per dirti la classe di Roberto».

“Ah, vedrai che oggi Roberto fai bene”, ma lo dissi per dargli morale.

“Ma dove cazzo vai – dicevo dentro di me – Questo è matto”. E quando partì, a metà classifica, perché nlla generle era indietro, partimmo quasi insieme [ride], e dopo la mia cronometro tornai in albergo, miglior tempo: Visentini. Non ci credevo. Cronoscalata, poi, neanche in pianura: cronoscalata. Lo batté la maglia rosa, sennò vinceva la tappa. Tanto per dirti la classe di Roberto».

- Ho controllato: crono di 18 km da Levico Terme al Valico del Vetriolo. Visentini secondo a 32” dalla maglia rosa Andrew Hampsten, che chiuse in 42’37”.

«Andavamo a fare le prove in pista coi medici per veder la nostra condizione prima del Giro d’Italia: io, Leali, Guido Bontempi, Perini, Ghirotto. Ci scaldavamo prima di far questa prova, lui era seduto, con su le gambiere e la maglia a maniche lunghe. Dopo gli dicevano: “Roberto, tocca a te”. Saliva in pista e non c’era paragone: ci ammazzava. Questo per dirti chi era Visentini. Tanta classe, però aveva paura di dimostrarlo, anche a se stesso. Secondo me, raggiunto quel Giro d’Italia dell’86, si lasciò andare. Fece un buon contratto per l’anno dopo e visse quell’anno in Carrera non preparandosi al meglio. All’inizio ’87 aveva avuto un problema a un ginocchio, ma non si era allenato, non era preparato, come invece l’anno prima».

- Tu nell’86 hai avuto quel grave incidente al Giro del Friuli che poi ti condizionò la preparazione. Quell’anno non corresti il Giro né il Tour. Quindi quella prima parte di stagione l’hai vissuta un po’ dall'esterno. Che idea ti sei fatto del rapporto tra Roche e Visentini?

«Era facile far male a Roberto. Stephen Roche è uno intelligente, un furbo, che probabilmente non aveva la classe di Roberto ma sapeva come usare la propria, e l’ha usata nel modo migliore. Ha concentrato tutto in un anno, dopo è stato anche fortunato perché, a parte il Giro e il Tour, mi ricordo anche il mondiale che vinse. Quell’anno lì, se andava a fare anche il tiro con l’arco vinceva pure quello. E allora giocò d’intelligenza, con Roberto. Roberto non aveva la preparazione dell’anno prima. Non aveva la condizione e quando ha visto che questo qua, suo compagno di squadra, l’ha attaccato, si è sentito anche tradito dalla dirigenza, perché Boifava doveva intervenire. Invece, la cosa sciocca era Roche davanti e la Carrera dietro che inseguiva. Tristissimo. Secondo me, ha sbagliato. E stiamo parlando della squadra più importante al mondo in quel momento, con un’immagine così. Lì dimostrò i propri limiti anche la dirigenza. E Visentini è andato in crisi, sotto quell’aspetto lì, perché non aveva le gambe dell’anno prima, però penso che quello contasse anche meno. Il crollo psicologico è stato lì».

- Tu non eri in gruppo sia al Giro sia al Tour, ma in Carrera c’era un accordo, non dico scritto ma tacito, che al Roche sarebbe stato al servizio di Visentini al Giro e viceversa al Tour?

«No, era normale che Roberto avesse i gradi di capitano unico al Giro, questo è chiaro. E motivo di più dopo che aveva la maglia rosa. È per quello che ti dico che non è stato tutelato».

- Visentini però sapeva che non sarebbe andato al Tour.

«Roberto al Tour non ci sarebbe mai andato [ride]. Ma lo sapeva Roche, lo sapeva Boifava, lo sapevano tutti».

- Ma queste frasi che gli attribuiscono, tipo: “Io a luglio me ne sto con le balle a mollo”, al lago o al mare che sia, Roberto le ha mai dette?

«Sotto questo aspetto ci assomigliamo molto. [Sorride] Secondo me il campionato italiano, anzi l’ultima tappa del Giro d’Italia, era il nostro Lombardia. Ma non ce lo siamo mai detto, eh. Però, per mentalità, era così».

- Per lui contava il Giro, e forse la Tirreno.

«Il Giro e la Tirreno, sì. Perché poi era uno che come me andava bene anche col freddo. Era forte, andava forte col freddo. Il Tour non l’ha mai sentito, non gli è mai piaciuto. Ci è andato tre volte ma sempre con la mentalità che non era… Per lui la cosa più importante era il Giro».

- Mi hai parlato molto di Visentini. Mi descrivi Roche?

«Un diplomatico».

- Bravo nel tessere alleanze?

«Alla grande. Ecco, un raffinato, sotto quell’aspetto lì. Un’intelligenza sopraffina. Roberto non è a quei livelli, ma è uno molto schietto, molto diretto. E tante volte, lo sai, nello sport non vince il più forte. Vince chi sa gestire al meglio le proprie qualità».

- Di quel Giro, dall'esterno che sensazioni avevi? Per esempio Millar che non correva per Breukink, ma – di fatto – per Roche. Guarda caso l’anno dopo si ritroveranno insieme alla Fagor.

«Poteva succedere. Sono non della stessa nazionalità ma molto vicini e parlano la stessa lingua, che allora non era così preponderante come adesso. E perciò non mi ha stupito».

- Alla Malvor, nell'89, altro che due, di galli nel pollaio ne avevate tantissimi. Tu che sei stato anche direttore sportivo, ti sarai fatto un'idea di come vadano (o non vadano) gestiti?

«Quell’anno alla Malvor c’erano tanti galli nel pollaio ma alla fine c’era un emergente, che era Giupponi, che poi fece un bel Giro. C’era Piasecki, che era fortissimo e fece anche lui un gran Giro. C’erano Saronni e Visentini ma in realtà erano già ex corridori. Però ci siam divertiti, alla grande. Eravamo un gran gruppo, con Contini, il giovane Ballerini, Allocchio, Lietti. Quell’anno me lo ricorderò per sempre, perché vinsi io la prima corsa a cui partecipammo, la Ruta del Sol. C’eravamo io, Visentini, Ballerini, Allocchio, Saronni e suo fratello Alberto, Piovani. Abbiam fatto il prologo, vinse Giuseppe Saronni, Ballerini secondo. Io mi piazzai nei primi quindici, andavo veramente forte. Avevamo fatto un ritiro in Sardegna, ne ero uscito molto bene. Dopo il prologo partì con la maglia di leader Giuseppe, dopo dieci chilometri andai in fuga con due compagni, poi li staccai e arrivai con due minuti e mezzo o tre, da solo. Mantenni la maglia fino all’ultimo giorno. E la cosa più gratificante fu vedere vincitori del Giro d’Italia come Saronni e Visentini che tiravano, han tirato tutta la settimana, per me, Ballerini stesso, come gregari. Disponibili a farlo. Saronni per intelligenza, perché sapeva di non essere più il primo Saronni. Però, da intelligente, [capiva che] Malvor aveva investito e Bordonali che vinceva già alla prima corsa, con Colnago… Colnago mi mandò un telegramma di congratulazioni perché avevano un po’ sistemato la sponsorizzazione-Malvor fino al Giro d’Italia. Così eravamo tranquilli. Eravamo partiti molto bene. Neanche loro se l’aspettavano».

- Che cosa hai imparato correndo in quella Carrera, in una struttura per tanti aspetti all’avanguardia, e magari ti è poi servito da direttore sportivo?

«Non è stato alla Carrera ma negli anni successivi, perché il periodo alla Carrera coincise coi miei primi quattro anni da professionista, perciò è stato più un capire dove potevo arrivare professionalmente. Son stati gli anni successivi che ho cominciato più a tener d’occhio come poteva venir gestita una squadra. Però poi, in qualunque lavoro, nella gestione, se uno è artigiano o imprenditore, deve aver la sensibilità di capire e scegliere gli uomini più che i prodotti. Perché se hai l’umiltà e la capacità di scegliere le persone che son più brave di te, hai un futuro».

- Hai detto che quando correvi ti guardavi intorno e in testa non avevi soltanto il traguardo, o la bicicletta, o l’allenamento: a che cosa ti riferivi?

«Il ciclismo è uno sport affascinante. Negli anni successivi, quando ho fatto questo lavoro, ho visto tanti imprenditori che, pur non conoscendolo, se ne son innamorati. Non puoi che innamorarti del ciclismo perché è la metafora della vita. Quando vedi un ragazzo che cade e tutto rotto non guarda neanche se gli manca un pezzo o qualcosa, risale in bici e il suo primo pensiero è andare al traguardo... Cadere e rialzarsi e lottare: non puoi che innamorarti di uno sport del genere. Perché alla fine la vita è questo, no? E soprattutto son le cadute che ti insegnano, più che le vittorie, no? E allora ti rendi conto di come tutto ruotava intorno a questo ambiente, i rapporti umani, le persone. La differenza che poteva avere un corridore dal momento che sentiva la fiducia del direttore sportivo, o se aveva ottenuto un risultato importante, o gli davi una bicicletta diversa da quelle degli altri – diversa magari per colore o con una sella diversa – perché in quel momento ne aveva bisogno; lo gratificavi e lui ti rendeva, altro che pratiche doping».

- E invece quando Bordonali magari è stato tradito nella fiducia, magari da un corridore o da uno sponsor? Da quando correvi ne avrai viste di situazioni, no?

«Non c’è riconoscenza, come nella vita. Tanti ragazzi li porti al professionismo e poi firmano il contratto, porti avanti delle battaglie ed è logico che il ciclismo, per come è adesso o come è stato negli ultimi trent’anni, coi costi che ha, non sia [più] sostenibile. È assurdo che una squadra non sia padrona del cartellino del corridore, che la società non abbia un valore. È tutto portato avanti da quei pseudo-pazzi appassionati che vanno a vendere la faccia per convincere degli imprenditori a investire su un prodotto ciclistico, ma che alla fine è sostenuto solo dagli sponsor. Non hai altre entrate. Non hai i diritti televisivi. Hai gli attori che recitano e li devi pagare tu per recitare ma su palcoscenici che gli altri vanno a vendere. E alla squadra non arriva niente. Sono cose assurde. È come se un attore pagasse per recitare, nel ciclismo succede così. Non ha senso. Però, vedi, siamo nel 2018 e stiamo ancora qua a parlarne. Di gente che va in bicicletta ce ne sarà sempre però il professionismo, che era la ciliegina sulla torta che trainava tutto il movimento, adesso ha un’immagine molto sfocata».

- Lo guardi ancora il ciclismo? E ti diverti?

«Lo guardo. Il Giro d’Italia mi piace. Mi diverto sempre meno, perché c’è sempre meno meritocrazia. C’è troppa politica, come nella società».

- Lasciamo stare il Team Sky, che con un budget annuo di 35 milioni di euro è un mondo a parte. Ma cosa mi dici della forbice che c’era tra la Carrera e le squadre medio-piccole di quando correvi tu e quella esistente oggi tra multinazionali - ormai quasi enti parastatali come Movistar, Lotto, FDJ eccetera - e un piccolo team come, per esempio, la Bardiani?

«Rispecchia la società, no? La forbice tra ricchi e poveri si è aperta sempre di più negli ultimi quindici anni, e anche il ciclismo ne è lo specchio».

- Alcuni diesse e team manager della vecchia guardia – Ferretti, Saronni e altri - pensano che il Team Sky e più in generale le grandi squadre ammazzino il ciclismo moderno. Tu invece di Team Sky ne vorresti dieci. Perché?

«Se arriva gente, sponsor, multinazionali che investono nel ciclismo – perché è stato la mia vita, il mio prodotto che potevo andare a offrire – vuol dire che è interessante. Vuol dire che le milleottocento-duemila ore l’anno che Eurosport fa di ciclismo, le fa perché il prodotto-ciclismo è ancora appetibile. È che dobbiamo essere in grado di produrlo meglio, di venderlo meglio. E dopo è normale che, come nella Formula Uno c’è la Ferrari, c’è la Force-India, c’è anche là grande disparità. La differenza è che nella Formula Uno, come nel ciclismo, come nel calcio, come in altre attività, la piccola è sostenuta dalla grande, perché bene o male i diritti televisivi vanno anche a quella che parte in dodicesima fila. E allora magari al titolare della scuderia che parte in dodicesima fila sta anche bene questa cosa, perché "è pagato" per arrivare diciottesimo, quindicesimo. Se sei bravo, l’anno dopo puoi fare nono. È normale che un mondiale la Ferrari lo deve vincere, e deve vincerlo, prima o dopo. Qualche corsa, qualche gran premio, lo deve vincere. Se non vince, la Formula Uno c’è meno gente che la guarda. Se Valentino Rossi non corre, per la MotoGP è una grave perdita. Come è stata per noi la perdita di Pantani. Diciamo che il motociclismo, la Formula Uno e nel calcio sono molto più bravi di noi, sotto questo aspetto».

- C’è un altro aspetto, più tecnico, nel ciclismo di oggi. Gli squadroni con campioni che sarebbero capitani ovunque, che tirano ai cinquanta km orari e bloccano le corse. Ma non è sempre stato così anche ai tempi dell’Ariostea di Ferretti o delle sue Fassa Bortolo per Petacchi? Perché alla fine, anche la Carrera andava a prendersi all’estero i migliori corridori. Anzi, i patron Tacchella ne volevano uno o due per nazione, o no?

«Succede sempre. È sempre successo così. C’è stato il Grande Torino, e poi purtroppo è caduto l’aereo, e stiamo parlando di settant’anni fa. C’è il Real Madrid. C’è stato il Milan di Berlusconi che vinceva ovunque. Adesso in Italia c’è la Juve, poi, sì, ci può essere anche il Verona che vince ma son passati più di trent'anni. Però è sempre meglio aver grandi squadre, che investono tanti soldi, che fanno crescere. Non è un danno per il movimento. Il danno è non avere regole certe».

- In corsa c’è però sempre meno spazio per corridori che non sono campioni. Visentini del tuo contributo al suo Giro vinto nel 1986, diceva: Bordonali era un gran gregario ma c’era anche spazio per i Bordonali per trovare la propria giornata di gloria. Oggi questo quasi non succede più, perché andando ai cinquanta km orari fin dal pronti-via, magari più al Tour che al Giro, è sparita persino la “visita parenti”; o, per il corridore fuori-classifica, la chance di andare in fuga per provare a vincere una tappa. Un successo che ai grandi o alle grandi squadre non toglieva più di tanto, e a lui dava lustro e magari un nuovo contratto.

«Stiamo parlando di due epoche talmente lontane, anche se son passati solo trenta-trentacinque anni, che sembra molto più che un secolo. Quello che è succcesso al mondo negli ultimi quindici anni non è mai successo negli ultimi cinque secoli. Se pensiamo solo alla tecnologia, e il mondo è diventato talmente piccolo che non puoi pensare… Io dico sempre: si stava meglio quando si stava peggio. Noi eravamo molto fortunati, avevamo una velocità “da bicicletta”. Adesso non hai più quella velocità. Io non invidio i corridori al giorno d’oggi, io non sarei capace di vivere 365 giorni l’anno senza libertà. Io sono un uomo libero. Io non lo accetterei mai. Capisco questa generazione, però io non accetterei mai di sentirmi dire in un orecchio dall’ammiraglia che cosa devo fare».

- Ci sono però dei vantaggi – basti pensare alla nutrizione, alle metodologie di allenamento. Certo, oggi hanno la fissa del rapporto peso/potenza, uno come te magari avrebbe fatto fatica ad adattarsi.

«Sono generazioni diverse. Noi eravamo diversi perché venivamo da un periodo diverso, i nostri genitori, il dopoguerra. Era diverso. Noi avevamo la personalità, noi non volevamo... Eravamo professionisti».

- Quindi per voi il sistema informatico di reperibilità ADAMS sarebbe stato intollerabile?

«Io avevo il compagno di camera, che poteva essere Roberto [Visentini] o Bontempi, che non t’insegnava il lavoro. Eri un suo concorrente, anche se correvi con la stessa maglia. Dovevi rubarlo, il lavoro. Quello che facevano, lo facevano di nascosto perché tu eri un suo concorrente, non eri omologato. Adesso si tende a omologare tutto. Ma lo vedi dai bambini che vanno a scuola. Se c’è uno un po’ diverso, è un problema. E invece vogliono persone omologate. Il ciclismo oggi è omologato. La vita di oggi è omologata. L’artista, quello – come dico io, del segno del salmone – che va controcorrente, fa paura».

- Come avrebbe gestito il Bordonali diesse, in un ciclismo con o senza radioline, con o senza SRM, un Roche che attacca la propria maglia rosa? Cioè: una Sappada oggi sarebbe possibile in questo ciclismo?

«No, in questo ciclismo no. Ma neanche se lo permetterebbe, un corridore di questo ciclismo, perché ci vorrebbe anche la personalità di un Roche per attaccare».

- Non credi che anche certi contratti inibiscano quel tipo di fantasia, di personalità? Mi pagano bene, svolgo il compitino e magari ho il contrattone per l’anno prossimo.

«Io credo sia un limite. Dopo, ognuno è libero di accettare, se concedere la propria libertà per scoprire la proprie ambizioni, i propri valori e dire: no, va bene, faccio il mio lavoro da operaio tutti i giorni piuttosto che mettermi in proprio e far l’artigiano. C’è chi si accontenta di questo, però è più facile adesso trovare queste persone che si accontentino, perché si viene da questo tipo di insegnamento, di mentalità; ti ci inquadrano sin da giovane. Io sono stato esordiente, allievo, juniores, dilettante: nessuno mi diceva di fare gioco di squadra. Adesso la rovina delle categorie al di sotto del professionismo è che già li fan correre da professionisti. E questo fa scomparire un certo tipo di quantità di corridori, e quando scompare la quantità c’è anche poca qualità. A livello mondiale c’è poca qualità, ma perché non c’è quantità. In Italia, assolutamente. Anche perché vai a dire a un ragazzino, fallo sognare, un ragazzino che corre in bicicletta, che un giorno farà il Giro d’Italia. Poi vai a veder i partenti al Giro d’Italia, ci son dieci, quindici italiani. Ma che percentuale ho io di fare il corridore?».

- C’è un corridore oggi che ti fa sognare? E chi è stato l'ultimo a riuscirci?

«Sagan. Sagan è un uomo libero. Un po’ perché mi piace per quello che è, perché non si prende tanto sul serio, anche se poi è molto serio, però è talmente superiore agli altri che è un uomo molto fortunato, lo rende libero. Lui è veramente superiore agli altri, ha una grossa cilindrata, è un grosso corridore. Può vincere qualunque corsa, anche da solo. Poi senti i vari tecnici che dicono: bisognava attaccarlo, bisognerebbe metterlo in difficoltà [sorride]. Ma se quello ha più gambe di te, non lo metti in difficoltà. Come Merckx: ha vinto sette Sanremo partendo sette volte sul Poggio, lo sapevano che partiva là e lui partiva [batte le mani]. Lo sapevano tutti che partiva, però partiva. E arrivederci».

- Quindi non stai con chi dice che, per non portarlo in carrozza all’arrivo, bisogna sfiancarlo già dai primi chilometri, a costo di sacrificare i tuoi, perché tanto è inutile far quarto con Trentin?

«Qualche anno fa si poteva anche fare, e allora questi ragionamenti van bene per quei “direttori sportivi” di altre generazioni. Ma adesso non te lo puoi più permettere, perché il piazzamento conta e allora vai a venderlo al Team Sky il terzo, o alla Katusha o all’Astana. E allora come fai ad attaccarlo? Chi lo attacca? Ci si guarda in faccia e facciam finta che… Io aspetto, ché arrivo anche terzo, che poi alla fine tu sei stato pirla e t’ho anche battuto. E scusate per il “pirla”».

- Quali sono i personaggi con i quali sei rimasto più legato o hai trovato più affinità in questi tuoi ventidue anni da dirigente più quelli trascorsi in bici?

«Come da atleta, anche facendo il manager - questo ci tengo a dirlo - mi piaceva più il rapporto con gli sponsor che fare il direttore sportivo in macchina. Io ero più manager perché imparavo di più. I direttori sportivi dell’ultima generazione non mi stimolavano tanto, mentre là trovavo persone che m’incuriosivano: l’imprenditore di origine bresciana che aveva costruito due, tre aziende e aveva duemila dipendenti e non sapeva parlare l’italiano, parlava dialetto bresciano. Io ero impressionato e dicevo: ma che artista è, questo? Che poi alle sue dipendenze aveva fior d’ingegneri, e sapeva scegliere le persone incredibilmente più intelligenti di lui per costruire… A me stimolava più questo. Ho lasciato il ciclismo nel 2014 dopo aver provato in tutte le maniere, da quando è arrivato il ProTour, a pensare di tornare a fare un ciclismo non dico meritocratico, ma con almeno un minimo di meritocrazia».

- Insomma, è ancora “antipatico” Bordonali?

«Sempre. Per tutta la vita. Con questa società sarà sempre antipatico, ma alla fine, quando non ci son degli interessi che ti coinvolgono, Bordonali non è più antipatico. E mi trovo poi con delle persone cui anni fa ero antipatico, che poi ti rivalutano».

Commenti

Posta un commento