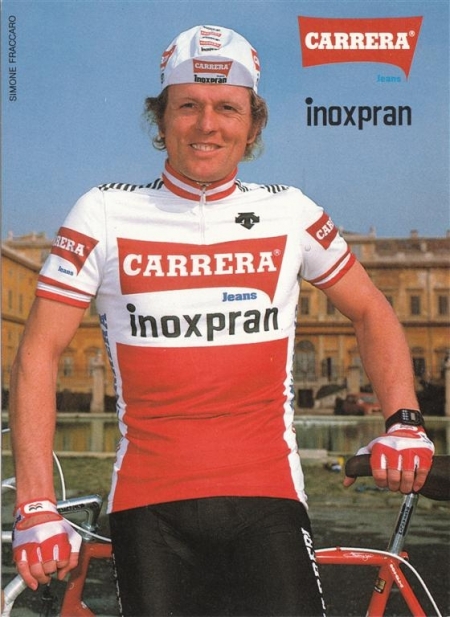

Fraccaro, l'Incompreso

Spalle larghe sei ante, capacità polmonare e motore da fuoriserie: basta guardarlo, anche a 66 anni, per capire che Simone Fraccaro i numeri li aveva. La differenza, come sempre, la fa la testa. E quella, insieme con la fiducia in se stesso e la cattiveria agonistica, l'ha sempre avuta più da imprenditore che da «pedalatore professionista». Nel ciclismo c'è rimasto, perché non poteva essere altrimenti, ma come boss (con due soci) di un'azienda di abbigliamento tecnico. Lo incontro lì, nella sua ditta. E dopo una breve, venetissima, fase di studio, si lascia andare per un tuffo nella memoria in tempi che, per uno di quella scorza, non devono essere stati facili. Specie alla Bianchi.

sede Giessegi Srl

Vallà di Riese Pio X (Treviso), venerdì 23 febbraio 2018

sede Giessegi Srl

Vallà di Riese Pio X (Treviso), venerdì 23 febbraio 2018

- Simone Fraccaro, lei è un classe '52 e ha smesso nel 1984. Che ciclismo era il suo, se lo rapportiamo a quello di oggi?

«Io sono passato professionista nel ’74, era una squadra di ex dilettanti e abbiamo tentato l’avventura del professionismo. In quegli anni le squadre avevano meno spese di quelle attuali. Il secondo anno ero con la Bianchi. Eravamo undici [in realtà 15, nda] atleti e abbiamo fatto Giro d’Italia, Giro di Francia. Io ho fatto sette corse a tappe. Attualmente, per fare quelle corse che abbiamo fatto noi servono non più undici ma trenta atleti».

- Per voi la doppia attività era, al massimo, Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza?

«Sì, corse importanti, atleti importanti. C’erano il grande Eddy Merckx, Gimondi, Moser, Saronni, Hinault: sono stati grandi atleti, in quegli anni. Però tutte le squadre erano abbastanza contenute, come personale. Adesso la spesa per fare una squadra penso sia triplicata. E in Italia mancano le aziende che possano sostenere certe spese. Si deve andare all’estero, negli Emirati Arabi o dove ci sono aziende che hanno queste possibilità. Pertanto l’Italia, che era la madre del ciclismo, si è un po’ persa. In Italia atleti che fanno questo sport ce ne sono sempre tanti, e forti, però hanno grandi difficoltà. Siamo scarsi di piste, scarsi di tutto: non abbiamo niente. È un ciclismo un po’ soffocato. Non so se l’interesse sia su altri sport, o quale sia il motivo per cui il ciclismo sia così in crisi. Nonostante ciò, per mia fortuna, sono stato uno di quelli che a un certo punto della carriera si sono accorti che la durata di un ciclista non è una vita intera».

- Lei, Fraccaro, che corridore è stato?

«Appena passato professionista, ho fatto un Giro di Sardegna con il grande Eddy Merckx. Stavo nelle buone posizioni, poi ho fatto una classica, la Sassari-Cagliari. Ho attaccato io, sono riuscito a portare via la fuga con Merckx dentro, poi ci siam combattuti e siamo arrivati in un gruppetto di dodici-tredici corridori e nel finale ce la siamo giocata in volata. Tirreno-Adriatico: terzo in classifica. Milano-Torino, su Superga siamo andati via in salita cinque-sei corridori e son arrivato con cinque campioni. Quel tempo lì non avevo paura di nessuno».

Ho controllato, Milano-Torino 1974: 1. Roger de Vlaeminck; 2. Marcello Bergamo; 3. Italo Zilioli; 4. Franco Bitossi; 5. Domingo Perurena; 6. Simone Fraccaro. A 25" il primo gruppo di inseguitori.

Ho controllato, Milano-Torino 1974: 1. Roger de Vlaeminck; 2. Marcello Bergamo; 3. Italo Zilioli; 4. Franco Bitossi; 5. Domingo Perurena; 6. Simone Fraccaro. A 25" il primo gruppo di inseguitori.

- È vero che lei aveva un gran motore ma difettava di senso tattico in certe situazioni di gara, o è una semplificazione giornalistica?

«È anche vero. Guardando indietro adesso, mi vedo come uno che aveva grosse doti ma credeva poco in se stesso. Ho fatto buoni risultati il primo anno Il secondo sono stato parecchio deluso dal sistema di corsa che c’era. Se uno aveva, non so, delle persone "importanti" che lo sostenevano, poteva esprimere tutte le sue doti. Io son passato alla Bianchi come gregario, ma quell'anno stavo molto bene, andavo fortissimo».

- Con Giancarlo Ferretti ds non si è trovato bene?

«Mi son trovato malissimo. Infatti da lì ho pensato: il ciclismo non lo vedo come la mia attività, meglio che pensi a qualcos'altro. E ho cominciato, già con un socio, a partire in un lavoro. Il ciclismo da lì in poi l’ho fatto un po’ a metà. Nel '76 ho vinto a Longarone, nel '77 ero tra i primi al Giro d’Italia però poi, non so, per il mio carattere altruista e perché il direttore sportivo forse non credeva nelle mie qualità, mi hanno costretto varie volte ad aspettare corridori che non ne avevano. Pensi che un giorno ho perso otto minuti ad aspettare un compagno di squadra. E alla fine sono arrivato undicesimo in classifica, a undici minuti. Senza tanto impegno, senza niente, sarei arrivato nei primi tre, quattro in classifica al Giro. Avevo vinto a Isernia. Andavo. Nessuno mi aveva mai staccato, né in salita né da nessun'altra parte, però il mio carattere e forse chi non credeva in me m’han portato a…».

- È successo anche con altri diesse, più avanti? Pure con Boifava?

«Sì, si è ripetuto più avanti, ma con Boifava no. Con Boifava, avevo già deciso di smettere. Era l’ultimo anno che volevo correre. Con la Carrera ho fatto il Tour, che è stato anche molto sfortunato: non per me ma per la squadra. Eravamo una buona squadra ma c’è stata una caduta che ha eliminato Bontempi, una caduta di Visentini per cui l’hanno fermato e l’han fatto ritirare. Poi un nostro compagno di squadra, Tonon, sfortunatissimo... Visto che era l’ultimo anno come professionista, non mi sono neanche più impegnato. Oltretutto, c’era stato un giorno in cui avevo avuto un attimo di fortuna, ero in fuga con Fons De Wolf, il giorno in cui è caduto Visentini. Ho dovuto fermarmi ad aspettare Visentini e De Wolf è andato a prendersi la maglia gialla. Son tutte piccole sfortune che uno dice: ma va’ là, non è il mio mestiere. È inutile star qui a combattere se poi, quando è il momento di fare qualcosa di importante, c’è sempre un motivo per non fare risultato. Ho detto: non è il mio mestiere, e da lì ho cominciato a fare altro. E mi sembra che questo sia il mio».

- Direi che è andata bene.

«Mi sta andando molto bene. Da parecchio tempo abbiamo questa azienda, sta andando bene, ha un fatturato abbastanza importante. Stiamo lavorando bene, abbiamo creato anche un’altra azienda, con dei fatturati in crescita nonostante il mercato sia difficile, in questo momento. Ci stiamo muovendo abbastanza bene, e mi vedo più in questo ambiente che in quello del pedalatore».

- Ma lei nell’ambiente è rimasto, l’anno scorso ha fornito l'abbigliamento tecnico alla Wanty, squadra blga Continental che nel 2017 è stata invitata al Tour de France.

«Io con il cuore son sempre rimasto nel ciclismo, perché è il mio sport. Faccio anche un altro sport, il golf. Lo faccio anche benino, vinco qualche gara. Però gli altri si allenano, io mi alleno... in bicicletta. Ma è come carriera che il ciclismo mi ha un po' deluso, perché conosco bene le doti che avevo e i risultati che ho avuto. E non sono paritetici».

- Perché lei per primo non credeva abbastanza in se stesso?

«Ci son state delle gare in cui mi è mancata quella cattiveria che a un atleta serve. Per esempio, Milano-Sanremo [del '75, nda], giù dal Poggio, perciò a due chilometri dall'arrivo, transita per primo Francesco Moser, Merckx a trenta metri, io a trenta metri da Merckx. Il gruppo a cinquanta metri. Ho avuto, per un attimo, un pensiero: questo gruppo ci prende. Erano in tanti, li ho visti, mi son girato e ho detto: ci prendono. E stavo benissimo, avevo gambe, avevo tutto. Quell'attimo di pensiero, di ragionamento, mi son trovato a fermar le gambe e a tornare nel gruppetto, dietro. Merckx e Moser sono arrivati. Con sei secondi, ma son arrivati. Si poteva essere in tre».

- Lei in volata com'era?

«Ero anche veloce. Poi ho fatto degli anni che tiravo le volate a Saronni, lui sa benissimo come le tiravo. A volte siamo arrivati primo e secondo, tirando io le volate. Qualche volta ho anche vinto, tirando la volata, perciò non avevo una volatina. Lunga... Certo che non avevo due personaggi [facili]... Ci voleva un colpo di fortuna, per batterli. Non era facile battere due così. L'unico vantaggio che avrei avuto era che loro erano grandi, magari non curavano me, e uno che aveva un po' di furbizia poteva anche spuntarla. Non è detto, ma poteva succedere. Però anche quella volta ho detto: non è il mio mestiere. È inutile che stia qui se poi, quando sono al momento giusto, fermo le gambe e aspetto gli altri. Poi, quando ci han preso, ho detto: ma cavolo, questi qua son tutti velocisti e adesso mi battono in volata. Ed è andata così. Quello mi faceva pensare che non era il mio mestiere».

- In che cosa Boifava si differenziava rispetto agli altri diesse che lei ha avuto? E perché aveva più fiducia in lei? Forse perché lei era più avanti nella carriera?

«No. Boifava era una persona che lasciava abbastanza libera la squadra, la organizzava ma non dettava legge. Era uno che lasciava ragionare e cercava di avere fiducia nelle persone. Io lo trovavo un bravissimo direttore sportivo. Non solo lui, ho trovato anche altri direttori sportivi bravi. Alla Bianchi è stato tutto troppo negativo. È stato l'anno che andavo più forte in assoluto. Volavo, quell'anno. Però: bloccato da tutte le parti, senza possibilità di arrivare».

- Ferretti poi si è accorto di aver mal valutato il Fraccaro corridore?

«Di Ferretti non ho una buona opinione, non posso neanche tanto parlare. Non ne ho una buona opinione per due cose: per come si è comportato nei confronti dei giovani, non solo io ma anche altri; per quello che ha detto riguardo dei corridori, tipo Dario Frigo, cui diede della "canaglia". Non doveva dare della canaglia a nessuno. Anche quando ha detto male di Marco Pantani, poteva risparmiarsela una figuraccia del genere. Voleva fare un po' il dittatore ma tante volte poteva tacere».

- È vero che in corsa Ferretti voleva dei marines, e che per lui correre era come andare in guerra? O su questo si è un po' romanzato?

«No, no, è vero: bisogna vedere con quali armi vai in guerra. E come sei disposto a perdere i tuoi uomini. Li vuoi uccidere proprio? Vai in guerra, li "uccidi" per un po'. Poi non ne hai più. Io penso che tanti abbiano pagato il conto, a livello fisico, per queste decisioni. Li ha spremuti. E quando si spreme, un corridore, si sa come va spremuto...».

- Franco Cribiori, soprattutto i primi due anni, ai giovani non tirava il collo, non li metteva a fare subito i gregari perché sennò ne «spegneva l'entusiasmo». Cercava di valutare cosa avrebbero potuto dare e poi decideva cosa fargli fare: tu il gregario, tu il capitano, tu le volate...

«Io dico che uno, Ferretti, voleva fare il Kappler della situazione. Cribiori è di un'altra classe, è un signore».

- Forse, aveva anche strumenti culturali diversi, o esagero?

«No, no: indovinato in pieno».

- Cribiori in questo era un po' come lei. Era uno che si guardava in giro, per lui non c'era solo il ciclismo. Faceva un mese di corse in Belgio e andava a vedersi i musei.

«Aveva il pallino dell'arte, ma a parte la cultura che ha, è il carattere della persona. Era uno che parlava, e che parla tuttora. Lo vedo una persona molto intelligente».

- Le ho fatto l'esempio di Cribiori perché anche lui, con Bugno neo-pro', sbagliò l'approccio: lo pungolava, e con Gianni, che aveva delle insicurezze forse simili alle sue, quell'approccio non funzionava. Bugno stesso non sapeva (o non credeva) neanche lui di essere così forte.

«Bugno probabilmente aveva un po' il difettino che avevo io».

- Andargli di punta non era la strada giusta, bisognava entrargli un po' nella psiche, no?

«Beh, piuttosto di bloccare con cattiveria e dire "stai fermo qui, oggi perdi mezzora", quando stai molto bene... Dai uno, due, tre, poi ti smonti e non hai più voglia di provare».

- Dentro di lei non scattava una sorta di ribellione, e magari la voglia di dire: ma perché devo aspettare 'sto qua se vado più forte di lui?

«Sì, è scattata. M'hanno detto: prendi la valigia e vai a casa».

- La sua era una famiglia umile? Cioè: senza ciclismo era dura?

«Certo. I primi anni, avevo bisogno di sostenermi economicamente, perché ero io che aiutavo a casa. Quando me ne sono andato avevo bisogno di farmi una mia vita e non potevo sbagliare più di tanto. Poi, non è che si prendessero tanti soldi, allora. La Jolly Ceramica, dove ho fatto il terzo e il quarto anno da pro', è andata in fallimento, abbiamo perso delle cifre. Quell'anno che andavo fortissimo, nel '77, ero diventato campione italiano nell'inseguimento su pista [titolo bissato l'anno dopo, nda], al Giro avevo vinto la tappa di Isernia, in classifica ero sempre lì, a combattere con i primi. Non c'è stato un giorno che qualcuno mi abbia staccato. Perciò, facendo bene i conti, tra Freddy Maertens che è caduto, Michel Pollentier che si era staccato a Montelupo, io sarei stato molto avanti in quel Giro. Ero in lizza per la vittoria, se guardiamo bene i tempi. Però, fermati per aspettare uno, fermati per aspettare quell'altro, alla fine ho perso l'occasione della vita. Ho tentato, in tanti modi. Ho tentato perché sapevo di avere le qualità e la condizione. Ho cercato di trovare strategie per fare il grande risultato ma... Un giorno m'han cambiato il percorso. Dovevamo fare una salita e io, sullo sterrato, non avevo avversari, ero sicuro di me. Si doveva fare il Colle San Marco, io dovevo attaccare d'accordo con gli spagnoli e dal San Marco in poi m'arrangiavo io. Al mattino Torriani s'è alzato: percorso impraticabile, il San Marco non si fa. Dove vado io ad attaccare? Non c'è niente da fare, ho detto, posso inventarmi quello che voglio, io una grande corsa non la vincerò mai. Era destino, e ne sono ancora convinto. Doveva andare in quel modo per poi aprirmi un'altra strada, che forse era quella che volevo».

- Il suo rapporto con Visentini? Lei è uno dei pochi che ancora lo sente, o vi siete persi di vista?

«Visentini non è facile, come personaggio. L'ho incontrato a Salò due anni fa, stavo andando in bicicletta da quelle parti. Ogni tanto vado sul Garda a fare qualche pedalata. L'ho incontrato per caso. È sempre lo stesso, un po' schivo. L'avevo anche invitato alla Gran Fondo che avevo organizzato e dove son venuti Moser, Saronni, De Vlaeminck. Avevo fatto una bella cosa. Avevo organizzato con le maglie della Sanson dell'epoca ma fatte in chiave moderna. Tutte le squadre. La sensazione che ho avuto è stata incredibile. C'erano tantissimi cicloamatori, però noi ex professionisti abbiam fatto un percorso per noi, non tanto duro, e si arrivava su ad Asolo. Quello che m'ha fatto un po' ridere è che prima eravamo tutti sparsi, si chiacchierava; quando è cominciata la salita, i gregari della Brooklyn sono andati con De Vlaeminck, quelli della Sanson sono andati con Moser, quelli della Gis... Si sono tutti raggruppati per aiutare il proprio capitano. Cavoli, siamo rimasti come una volta?!».

- E lei con chi si è messo? Perché ne ha avuti diversi, di signori capitani...

«Io stavo un po' di qua e un po' di là. Volevo vedere... Avevo la maglia della Sanson, perciò diciamo che stavo con Moser. Però ero anche il responsabile della corsa. È stata una bella cosa, e avrei voluto rifarla ma poi non ho più avuto il tempo. Comunque, ogni tanto si va a fare una pedalata, tipo in Argentina, due anni fa».

- L'idea come l'è venuta?

«Sono molto amico di Gabriel Curuchet, quello che organizzava il Tour de San Luis prima, e adesso ha fatto la Vuelta a San Juan. Gli faccio l'abbigliamento: maglie per la classifica, i body, tutto. Gli ho preparato tutto, quest'anno. E mi voleva anche quest'anno. Un anno siamo andati in Argentina io, Moser e altri quattro o cinque e abbiamo fatto un giro. Moser là ha delle proprietà e siamo stati a fare un giro nella zona a sud, Ushuaia, il Perito Moreno e poi a vedere la corsa. So che lui ha lì delle cave di porfido, robe così. E siamo andati un po' a vedere le sue proprietà».

- Quindi lei è più legato a Moser?

«L'anno scorso siano andati a Santo Domingo insieme a pedalare. Quest'anno a Cuba, a Cayo Coco. Abbiamo fatto delle belle pedalate. Una bella compagnia. Ci si diverte, con le famiglie, chi con le mogli, chi no. Siamo un gruppo, eravamo in diciotto quest'anno. Di Cuba quella è la parte più turistica, più tenuta bene. Belle strade, bel clima, abbiamo fatto un po' di bicicletta. Ci si diverte, ci si sente ogni tanto e sono rimasti dei buoni rapporti».

- Anche con Visentini?

«Con Roberto una volta l'ho invitato alla Gran Fondo. "Ah sì, vengo giù, vengo giù". Poi, alla fine, "ma no, non sono allenato. I corridori poi son sempre là che menano..."."Ah, la madona", ho dito [in dialetto veneto, nda]. Mi sembra voglia chiudersi sempre in casa e non uscire di là».

- Ma perché, secondo lei?

«Ha un carattere un po' particolare, Visenta. Ho fatto il Tour de France quell'anno che le dicevo, c'era anche lui, che poi è caduto e si è dovuto ritirare. Se un ciclista cade e si ritira, prende un treno, un aereo, qualcosa, e va a casa. Visentini tutti i giorni in pullman, là, col suo braccetto rotto, fino agli ultimi...».

- È rimasto al Tour con la squadra anche se si era ritirato?

«Finché non ho deciso di fermarmi io e ho detto: Visenta, domani andiamo.

"Eh, e dove andiamo?".

- Andiamo a casa.

"Ma con che cosa?".

- Prendiamo un treno e andiamo via.

E lui: "...e il treno arriva a Brescia?

- Vedrai che in qualche modo arriva anche a Brescia.

Era così, un po' per aria [ride].

Quello che notavo di lui, tante volte si arrivava in albergo e sembrava che in gara avesse fatto poca fatica. Arrivava sempre bello fresco, sempre uguale, non lo vedevi mai distrutto. Se c'erano dieci piani da fare, lui prendeva le scarpette in mano, non saliva in ascensore. Avrà paura del'ascensore, dicevo. Ha qualcosa di strano, quell'uomo».

Era così, un po' per aria [ride].

Quello che notavo di lui, tante volte si arrivava in albergo e sembrava che in gara avesse fatto poca fatica. Arrivava sempre bello fresco, sempre uguale, non lo vedevi mai distrutto. Se c'erano dieci piani da fare, lui prendeva le scarpette in mano, non saliva in ascensore. Avrà paura del'ascensore, dicevo. Ha qualcosa di strano, quell'uomo».

- Lei alla festa per il trentennale della Carrera c'è andato? L'hanno invitata?

«Quest'anno no. Ero andato a un'altra festa, che avevano fatto durante la Fiera, quattro o cinque anni fa. Quest'anno credo di avere avuto l'invito ma ho avuto qualche impegno, non potevo andare».

- Sennò, le avrebbe fatto piacere? Siete ancora in buoni rapporti?

«Certo, sì».

- Dei patron Tacchella che ricordo ha?

«Imerio lo conoscevo poco. Tito, una gran brava persona. Non solo appassionato ma anche semplice. Una persona semplice, una brava persona».

- Alla Gis lei aveva Pietro Scibilia. Mi fa un confronto fra i patron che lei ha avuto in carriera?

«Di patron ne ho avuti diversi. Il primo, Massimo Della Santa, che era quello della Filcas, un bell'imprenditore, molto valido, uno in gamba. Poi, alla Bianchi, so che c'era Angelo Trapletti, un grande affarista, un grande personaggio. Credo sia stato anche socio degli Agnelli. Aveva tante cose in piedi. Era anche uno che credeva in me».

- Forse anche più del direttore sportivo?

«Sì, sicuramente più del direttore sportivo, però di certo non prendeva in mano le situazioni. C'era un Gimondi davanti, che era un personaggio, e non gli si poteva certo passare davanti. Però si sarebbe potuto correre in modo diverso».

- Ferretti era stato gregario di Gimondi alla Salvarani, lì si era creato quell'asse?

«Sì, però era un asse sbagliato perché non hai più la "visione" della squadra. Vedi uno e perdi gli altri. Oppure, li rovini. Era un legame sbagliato. Si poteva correre lo stesso con un capitano che faceva il capitano e gli altri che davano quello che potevano, quello che avevano. Invece lì veniva falsata, non si trovava una giusta collocazione».

- E poi, gli altri patron?

«Poi sono stato alla Jolly Ceramica, ma lì il patron era inesistente e infatti è fallita. Poi sono stato alla Sanson. Un grande patron, Teofilo. Scatenato. Moseriano al cento per cento. Una squadra importante, una bella squadra. Poi con Saronni alla Gis. Scibilia, un uomo del sud, uno che aveva fatto tantissimo. Aveva collegamenti da tutte le parti con le aziende, era decisionista su tante cose. Sembrava un personaggio... Sembrava un po' Charlie Chaplin. A vederlo, a volte, non avrei detto che era un industriale così, perché aveva delle manie, era scaramantico, aveva cento cose per la testa, però poi il suo mestiere lo sapeva fare»..

- Alla Gis c'era anche Piero Pieroni, con lui come si è trovato?

«Un po' alti e bassi. Siamo ancora amici. Era un personaggio difficile da capire. Preparatissimo. Uno capace di fare dal massaggiatore al dottore al direttore sportico. Era preparato su tutti i fronti. Però, non era facile da capire, in certe occasioni ho avuto da dire, c'è stato da scontrarsi, non era facile. Ogni tanto ci si trova ancora, quando vado in Toscana, ma era un personaggio molto, molto particolare».

- E alla Carrera? Lei c'era nell'84, prima che diventasse lo squadrone degli anni successivi.

«Sì, negli anni successivi ha fatto molto di più. Però nell'84 non eravamo stati fortunati. Al Tour abbiamo fatto secondi nella cronometro a squadre. Avevamo perso Bontempi, ma avevamo uno squadrone: oltre a Bontempi c'erano Visentini, Leali, Lualdi, Perini, Battaglin. Eravamo una squadra forte. Potevamo vincere qualsiasi corsa. Abbiamo vinto il campionato italiano a squadre. Eravamo una bella squadra però alle corse succedeva sempre qualche inconveniente. Succedeva sempre qualcosa e non si riusciva ad esprimere quello che la squadra era realmente».

- Perché lei è rimasto in Carrera solo un anno?

«Perché poi ho deciso di lasciare».

- Avrebbe avuto occasione di accasarsi altrove o neanche ha cercato?

«No, non ho cercato. Però ho avuto una grande proposta per l'anno dopo. La squadra di Saronni mi aveva offerto una cifra. E sarebbero stati forse più soldi di tutta la mia carriera messa insieme. Gli ho detto di no. È venuto il loro diesse Pietro Algeri, eravamo al Giro di Norvegia. È venuto in camera mia e mi ha detto: Saronni ha bisogno di te. Se vieni, la squadra ti dà cento e Saronni te ne dà altri cento. Il doppio. E io gli ho detto: "Oh, Pietro: mi dispiace, ho deciso di smettere"».

- Perché con la testa lei non c'era già più?

«No, perché "l'attività che ho iniziato - avevo altri soci - "rischia di andare a fondo. È il mio futuro. Non posso perdere il mio futuro". Ho lasciato tutto. E ho fatto molto bene».

- Era già l'attività attuale, la Gessegi? O la precedente?

«Questa. Quell'altra, eravamo due soci, ci siam divisi. Con un altro, un serigrafo, avevo iniziato a fare questa. Avevo fatto due società. Prima quella delle scarpe da montagna, con un socio. Poi da quella società me ne son andato perché avevo trovato delle innovazioni nell'abbigliamento per il ciclismo. Non inventate da me, naturalmente. C'era un'azienda svizzera, la Descente, che aveva cominciato con qualcosa di innovativo».

- La stessa azienda che poi ha vestito la Carrera?

«Sì. Da lì ho preso spunto per cominciare a fare qualcosa del genere. Ho preso come socio quello delle scarpe e il serigrafo. In tre siam partiti. Poi, uno alla volta, loro hanno fatto la loro attività e io ho continuato con questa».

- Da ex corridore, ora imprenditore, come vede il ciclismo di oggi? Anche lei ce l'ha con le multinazionali che ammazzano le corse?

«Non so neanch'io che cosa dire. Se non ci fosse il Team Sky il ciclismo come sarebbe? Comprando i migliori corridori, facendo squadra, correndo in quel modo, è logico che gli altri siano penalizzati. E difficile battere una squadra con tutti forti. Io ho corso con squadre forti. E quando si andava a correre in certi posti, già con la sicurezza tra colleghi, riuscivamo a mettere in difficoltà gli altri. Ci veniva da ridere: oggi dove vuoi che vadano? Dominavamo. È un andare che gli altri li vedi combattere, vanno in fuga, provano, ma poi sai che li vai a prendere. Sai che fai un po' quello che vuoi. Quando hai i migliori, così, la corda la gestisci come vuoi. E il ciclismo un po' ci rimette. Ma lo sport è questo, e nel ciclismo c'è bisogno della squadra. Chi ne ha di più compra i migliori e vince di più. Però, se anche togliessimo uno sponsor come la Sky, comincia a mancare un cinquanta per cento del ciclismo. Le televisioni e i giornali si interessano meno. C'è da sperare che ne venga fuori un'altra, di Sky. Ce ne fossero quattro o cinque, sarebbe meglio».

- Fabio Bordonali ne vorrebbe dieci.

«Ecco, vedi...».

- Lei se n'è andato prima, ma quella Carrera era il Team Sky di oggi con trent'anni di anticipo?

«Diciamo che è stato un inizio di quest'epoca. Il ciclismo stava già cambiando parecchio. Io ho fatto il Tour nel '75 con la Bianchi, ed era un massacro. Non era ciclismo, era una guerra. L'ultimo Tour che ho fatto, con la Carerra, era come un Giro d'Italia. Una corsa brillante, "facile", cioè si poteva fare. Prima, era un massacro».

- È vero che dormivate anche nelle palestre, nei dormitori? Qualcuno ha anche visto dei topi.

«Sì dormivamo lì, ma io topi non ne ho visti. Ma anche se ci fosse stato il topo, non era questo il problema. Il problema era un altro: venivamo considerati troppo poco dal patron del Tour. Faceva dei percorsi da massacro. Con dei trasferimenti, mattino e sera, tutti i giorni, da massacro. È successo varie volte. Qualche volta ad esempio, eravamo in un ventaglio, il direttore di corsa deve passare, buttano giù per terra i corridori e neanche si fermano a guardarli».

- Questa mi mancava. L'ha visto lei coi suoi occhi?

«Eccerto! Io mi son spostato ma gli altri son andati per terra. Il direttore di corsa passava... Félix Lévitan faceva dei percorsi che io son rimasto quasi incredulo di quanta salita ha messo e che percorso era. Al Tour del '75 abbiamo fatto una tappa [la 17esima, nda] che siam partiti dal Télégraphe, poi Col de la Madeleine e si arrivava su a Morzine-Avoriaz. Nel frattempo, tra il Col de la Madeleine e Morzine-Avoriaz, c'erano dei piccoli segni di salitelle - sembrava - da un chilometro. Invece ce n'era una di otto, una di cinque, una di sette, alla fine ne avevamo fatta, di salita, che siamo arrivati tutti rincretiniti. È stata l'unica volta che ho sentito imprecare Merckx e Gimondi. Eravamo davanti per prendere l'ultima salita, c'eravamo Merckx, Gimondi e io, come compagno di Gimondi, a destra, e li ho sentiti - loro che di solito non si lamentavano mai della durezza del percorso. Quel giorno li ho sentiti imprecare conro Lévitan che non ne potevano più, che non era possibile una cosa del genere. E quando mi son guardato inidietro, saremo rimasti in dodici-tredici corridori in tutto., l'unico che non aveva mai vinto una maglia di campione del mondo o un Tour ero io. Gli altri erano tutti quanti grandi campioni».

- Nell'unico Tour che ha fatto, Moser prese subito la maglia gialla.

«Sì, l'ha presa al prologo e l'ha tenuta, bene, una settimana. Fino alla prima salita, poi è caduto in discesa e lì ha perso la maglia. E forse in discesa ha rischiato troppo, per salvare la maglia. Ma, ecco, vedi, il carattere di Moser: era un giovane, lottava con Merckx, con quella gente là, senza timore di niente. Io invece li vedevo, 'sti campioni, e pensavo, lui era irruento. Lo è sempre stato. Deciso, è partito. E anche adesso è così».

- Nel bene e nel male.

«Eh, può darsi anche nel male. Lì era nel bene, perché coglieva le occasioni che c'erano».

- È vero anche che lui veniva da una famiglia di corridori professionisti.

«No, è carattere. Credo che suo fratello Aldo sia il contrario. Non ha preso da nessuno, lui è così».

- Lei in Carrera non c'era già più, ma si ricorda di Sappada '87?

«L'ho vista in televisione. Io ero dalla parte di Visentini, niente da dire. Un compagno di squadra che fa un'azione così... È una vigliaccata tremenda».

- Lei quindi ci vede il dolo? Roche l'ha preparata è stata un'azione che è nata in corsa?

«Guarda, dovrei dire cose che è meglio che non dica. Stephen Roche, probabilmente, in quei giorni ha cominciato ad andare troppo forte. E non lo poteva tenere nessuno. Con il suo meccanico [Patrick Valcke, nda] e il suo gregario Eddy Schepers, che non mi piacevano per niente, hanno giocato la carta che avevano e se ne son fregati dell'Italia, della Carrera e di tutti quanti. Tanto, han detto: vinciamo noi. Andava troppo forte Poi, ha stravinto tutto. Visentini aveva dimostrato di andare forte. Secondo me non fu una crisi di nervi. Visentini non si aspettava un attacco del genere e magari non era in giornata giusta, perché il giorno dopo è andato forte. Il giorno dopo, ha attaccato, in qualche maniera ha provato a rifarsi ma non c'era più niente da fare. L'altro andava troppo. E lì, forse, non so, Boifava ha lasciato un po' correre, forse è rimasto disorientato anche lui dagli eventi. Non è mai capitata una cosa così».

- Perché Boifava lo chiamavano il Cardinale? Era perché cercava di tenere buoni tutti?

«Anche quello è vero. È uno che pensa, non è uno senza testa. Perciò, valuta sempre qual è il momento migliore per fare una cosa. Infatti anche lui ha un'azienda e riesce a portarla avanti bene nonostante l'Italia, nel settore, sia in grosse diffioltà. Vuol dre che sa pensare e portare avanti le situazioni migliori. Forse quella scelta là, fossi stato al posto suo, non so cosa avrei scelto. Però lui probabilmente ha visto questo corridore che andava in quel modo e ha detto: che cosa possiamo fare? Batterlo? Come fai a fermarlo? Sarebbe stato peggio ancora andare davanti a fermarlo, forse».

- Lei, da ex gregario, come giudica Schepers che ha seguìto il proprio capitano, che l'anno dopo avrebbe ritrovato alla Fagor, invece che la maglia rosa?

«Schepers non mi piaceva come persona, non mi piaceva proprio».

- Questo perché pensava più ai propri interessi che a quelli della squadra?

«Lo vedo più come lo straniero che va contro l'Italia».

Commenti

Posta un commento