CAPITOLO 38 - Il signore dell'anello

“Di recente l’ex governatore di New York Mario Cuomo rifletteva ad alta voce chiedendosi dove mai fossero finiti tutti gli eroi dello sport americani, e si domandava perché i giovani d’oggi non sembrassero avere eroi paragonabili a quelli della sua gioventù, come Joe DiMaggio e Ted Williams. Un mio amico, Dick Holbrooke, allora broker [agente di cambio] a Wall Street e in seguito primo negoziatore degli Stati Uniti in Bosnia, scrisse a Cuomo che quegli eroi esistevano ancora, ma che giocavano uno sport diverso, la pallacanestro, e che i loro nomi erano Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan. Ammetto d’essermi sbagliato, gli riscrisse Cuomo.”

- David Halberstam

di CHRISTIAN GIORDANO ©

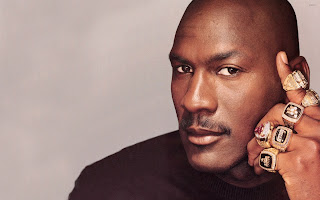

Michael "Air" Jordan

© Rainbow Sports Books

Talvolta, per esprimere un concetto, più di tante parole può bastare un comunissimo episodio della nostra vita di tutti i giorni, come, per esempio, prendere un ascensore.

Chissà se la pensava così anche David Halberstam, il noto scrittore e giornalista americano, premio Pulitzer, corrispondente di guerra in Vietnam e autore, fra l’altro, di numerosi volumi ed articoli sul basket.

L’ascensore in questione non è uno qualsiasi ma uno di quelli installati nell’edificio in cui Halberstam lavora, e il giorno in cui lo stesso scrittore ci è salito, in quell’ascensore, non è un giorno qualunque ma quello decisivo per la serie delle Finali NBA 1996, il giorno di Gara-6 fra i Chicago Bulls e i Seattle SuperSonics, la partita che sancirà il primo titolo di Michael Jordan dopo che è rientrato dalla parentesi nel baseball e il primo del secondo Three-Peat della franchigia dell’Illinois.

David Halberstam, scrivendo la prefazione per The NBA at Fifty, il volume celebrativo con cui la Lega ha festeggiato il proprio primo mezzo secolo di vita, descrivendoci il seguente episodio, fotografa perfettamente una realtà che è ormai sotto gli occhi di tutti.

“Primi di giugno 1996. Il più grande e probabilmente più accattivante atleta che abbia mai visto giocare in qualsiasi sport, e in tutta la mia vita, sta per giocare quella che per lui è la partita della verità contro Seattle. Gli addetti all’ascensore e i portieri che lavorano nel nostro edificio e negli altri palazzi del nostro isolato, nel West Side di Manhattan, sapendo che occasionalmente scrivo di pallacanestro professionistica, vogliono parlare con me di quel giocatore e della partita. Nessuno di loro, che io sappia, è nato negli Stati Uniti. Provengono da ogni parte del mondo: Repubblica Dominicana, Panama, Filippine, Subcontinente Indiano. Dubito che qualcuno di loro abbia mai giocato a pallacanestro da ragazzo, così come dubito che molti ne abbiano seriamente guardato una partita fino a ben oltre i vent’anni. Eppure, per loro, lui è solo e soltanto “Michael”. Nessuno lo chiama per cognome. Il loro “rapporto” ormai troppo intimo per farlo. Pur non provenendo da Chicago, tutte quelle persone tifano per lui e per la sua squadra; in realtà, non sono neanche sicuro che qualcuno di loro sia mai nemmeno stato a Chicago, o, se per questo, a Seattle.

Però essi sanno che l’ho incontrato e che ho scritto di Michael Jordan e, quindi, io rappresento il loro “collegamento” con lui. Quanto accade ora è affascinante: riusciamo a comunicare l’uno con l’altro, nonostante le grandi barriere sociali, etniche, linguistiche e generazionali che ci dividono, tramite lo strumento Michael Jordan, alla vigilia di una decisiva partita di playoff della National Basketball Association. Jordan e il talento con cui si esprime sul parquet rappresentano ciò che abbiamo in comune. In questo giorno, Gara-6 delle Finali NBA fra Chicago e Seattle, non solo essi vogliono che sia lui a vincere, ma vogliono che lo faccia stasera stessa, per chiudere la questione. Non vogliono che Jordan permetta che la serie venga trascinata stancamente in avanti e, in tal modo, che si macchi, seppur leggermente, una così straordinaria stagione. Gli si affidano: è la più grande delle responsabilità per un atleta impareggiabile, in uno sport che loro non hanno mai nemmeno praticato, in un Paese che soltanto adesso sta incominciando a diventare il loro. Si sentono già turbati dal fatto che i Bulls abbiano potuto perdere due partite in fila a Seattle. La prima volta ci poteva anche stare, è la legge delle Finali. “Ho sempre pensato che la serie sarebbe arrivata alla quinta partita”, dice uno di loro, Ralph Thomas, un addetto all’ascensore, originario della Repubblica Dominicana. Ma la seconda volta, sostengono altri, è stata comunque “imperdonabile”. C’è stato un notevole ed inaccettabile calo di concentrazione da parte dei Bulls. Tuttavia questi tifosi sono fiduciosi per la partita di stasera - sono convinti che Michael giocherà alla grande in una “partitissima” come questa e per di più in casa sua.

Hanno fede in lui; tanto più alta la posta in palio, dice uno di loro, tanto più lui giocherà alla grande.

È vero, tutti noi abbiamo imparato in fretta quanto sia determinante, per Jordan, l’importanza della posta in palio. Il suo killer instinct sembra quasi essere direttamente proporzionale alla pressione che grava su di un appuntamento e, in quei casi, Michael non tradisce mai.

Il fatto che Jordan non “sbagli” mai quando conta, riporta alla mente dello scrittore i grandi campioni del passato, quando, però, c’era un altro sport capace davvero di fare impazzire gli americani: il baseball. “Tutto questo mi riporta ai ricordi della mia infanzia” continua Halberstam. “Quando ero ragazzo, vivevo in un sobborgo di New York e gli Yankees erano impegnati nella loro annuale scalata per la corsa al pennant_, o avevano finalmente raggiunto le World Series_. Quando avviene tutto ciò, vale a dire che uomini e ragazzi, altrimenti perfetti sconosciuti, si mettano a parlare fra loro di ciò che Joe o, in questo caso, “DiMag” o DiMaggio, farà contro il pitcher dei vari Chicago Red Sox, Brooklyn Dodgers o St. Louis Cardinals, significa che l’ineguagliabile atleta da “partitissima” che spopolò negli anni della mia gioventù, Joe DiMaggio appunto, con le sue gesta, consentì agli stranieri di trovare comunità e comunione l’uno con l’altro. Come a dire, Michael Jordan è il Joe DiMaggio dei nostri tempi e il basket rappresenta oggi quello che qualche decennio fa rappresentava il baseball. Che sia lo sport della palla a spicchi il nuovo national pastime?

Ma soffermandoci per un momento sui sensazionali cambiamenti che il mondo dello sport ha vissuto e, in qualche caso, subìto, fra le due lontanissime epoche di queste straordinarie icone, non possiamo fare a meno di notare almeno tre aspetti che oseremmo definire impressionanti.

Il primo è che la pallacanestro, a causa dello straordinario talento dei suoi grandi atleti e della velocità intrinseca che questo gioco possiede, ha come minimo guadagnato la parità con baseball e football come sport nazionale a stelle e strisce, anche per numero di spettatori, per lo meno tra gli americani più giovani. Quanto detto è un qualcosa che va al di là di una mera posizione di “classifica” durante le Finali, nel confronto con le World Series o il Superbowl. Anzi, al contrario, è qualcosa che già è accaduto, che è ormai radicato nel costume della nazione, in particolare, appunto, tra i giovani statunitensi.

Il secondo aspetto è che il più idolatrato e ammirato eroe sportivo d’America, poco più di cinquant’anni dopo che le barriere razziali sono state abbattute da Jackie Robinson, il primo giocatore di pelle nera a militare in Major-League, sia un giovane, dotatissimo atleta nero e che anche a Madison Avenue se ne siano resi conto; e la prova sta proprio in tutte le opportunità economiche offertegli. Michael Jordan, oggi, è di gran lunga il più grande “venditore” di scarpe sportive, di biancheria intima, di soft drink, di prodotti per la colazione, e, soprattutto, di se stesso e del suo sport, non solo in America ma nel mondo. Ecco quindi che in un Paese che, fino a pochissimo tempo fa, si compiaceva di sentirsi bianco e nel quale fino a solo qualche anno addietro gli atleti neri non potevano neanche avvicinarsi alla loro fetta di torta dei vari endorsements, lui emerge non solamente come una superstar dello sport, ma come una sorta di icona culturale che ci ha dato una nuova, più ampia definizione di bellezza. Del gesto tecnico, del gesto atletico e dei gesti quotidiani, quelli che non si compiono su di un lucido parquet colorato (con il logo degli sponsor delle arene) ma sono il pane delle aziende che lo inseguono per averlo come testimonial pubblicitario. Qualche tempo fa è stata pubblicata da molti giornali americani una vignetta satirica nella quale era rappresentata una fila di imprenditori in lacrime e ridotti sul lastrico perché Jordan aveva rifiutato di pubblicizzare i prodotti delle loro compagnie.

Il terzo aspetto è che questo sport, con l’intensità tipica del suo gioco, la sua bellezza fisica, le doti, quasi da ballerini classici, che hanno i suoi atleti simbolo, è divenuto lo sport più “caldo” dell’era moderna, di un’epoca, cioè, nella quale la competizione tra le diverse forme di intrattenimento, in lotta per accaparrarsi gli spettatori e il loro tempo “libero” (se ancora ha un senso questa espressione) è, ogni giorno che passa, più intensa, più feroce. Soprattutto negli Stati Uniti, un Paese dove il ritmo di vita è più che mai scandito dai voli jet (presi con la stessa “facilità” con cui noi europei prendiamo un treno o un autobus), dalla televisione, dal computer, dal fax e dalla e-mail, strumenti che velocizzano tutti i tempi, la pallacanestro sembra adattarsi perfettamente all’ormai variato appetito nazionale e pare fornire la illimitata quantità richiesta di azione nella limitata quantità di tempo di cui la gente dispone per guardarla. In più, il netto miglioramento che la tecnologia ha portato nella qualità delle attrezzature video, delle telecamere sul posto e degli apparecchi ricevitori nelle case, consente non solo di catturare le crude emozioni dei giocatori, ma anche di fornire allo spettatore un grande senso di “intimità” con i cestisti, una sensazione semplicemente inaccessibile in altri sport.

Un’azione di football è veloce e brillante, ma gli atleti vestono tutti pesanti armature quindi appaiono inevitabilmente più distanti. Il baseball è lento e, nel complesso, se si fa eccezione per poche, sporadiche fiammate, non è uno sport fatto di adrenalina pura, e le emozioni dei giocatori, forse a causa della cultura tradizionalista del gioco, sono il più delle volte alquanto “controllate”. La pallacanestro, invece, è giocata di furia, dall’attacco in difesa e poi di nuovo in attacco in qualche microsecondo, e le emozioni generate da quel tipo di ferocia non possono essere nascoste; quelle emozioni sono nude, e vengono spogliate davanti alla telecamera.

Insomma, il basket ce l’abbiamo nel sangue ormai, e vi è entrato già da una quindicina d’anni, da quando, cioè, affiorò per la prima volta la rivalità Magic Johnson/Larry Bird, o, se volete, Los Angeles Lakers/Boston Celtics.

Proprio dal 1984, poi, l’anno dell’approdo di Michael nella Lega, la pallacanestro è diventata un’antagonista del football e del baseball - e, staccato, dell’hockey - nella corsa per accaparrarsi l’attenzione (e il mercato) dei media. Tutto questo è accaduto grazie alla tv e soprattutto ad un veicolo promozionale non (ancora?) clonabile, Michael Jordan.

Negli Stati Uniti, infatti, si dice per il basket ciò che in Italia diciamo per il calcio: è il miglior amico della televisione.

Nessuno scafandro, ma solo canotta e calzoncini. Nessun campo fangoso ad uniformare i colori sociali delle due squadre, ma una superficie liscia e lucida da sembrare quasi una pista da ballo. Nessuna lungaggine, ma solo brividi e ancora brividi, almeno una conclusione a canestro ogni 24’ e questo per tutti i 48’ (effettivi) di gioco. In pratica il format perfetto dell’ideale programma televisivo, ed è già lì, bello e pronto. E costa pure (relativamente) poco. Il resto, ce lo hanno messo in tre: Earvin “Magic” Johnson e Larry “Legend” Bird prima; Michael “Air” Jordan poi.

Grazie ai primi piani e agli instant replay, anche gli appassionati di basket più occasionali potevano comprendere rapidamente i dettagli del gioco, individuare con precisione quei dieci giganti che si stavano spingendo e sgomitando per prendere posizione sotto il canestro, sfidandosi in innumerevoli mini-duelli in uno-contro-uno, che sono sale di questo sport ed eredità tecnica salvaguardata dalla NBA, la quale, per regolamento, vieta la marcatura a zona (poi applicata dai coach con incredibili equilibrismi e raggiri tattici) perché ritenuta “anti-spettacolare”. Il basket, per questi e per altri mille motivi, è veloce, completo, più vicino alla gente e più “vero”. Si possono riconoscere quali sono i giocatori maestri del trash-talking, e quelli che più si divertono a gasare pubblico e compagni intimidendo l’avversario di turno a colpi di schiacciate in your face, perentorie affondate a canestro, tipiche dei playground, due punti segnati in faccia al difensore ma capaci, da soli, di inviare un chiaro messaggio, non esattamente amichevole, al malcapitato di turno. Anche queste, naturalmente, sono arti nelle quali Jordan eccelle.

Certo, il basket non era una cosa nuova per la televisione, e anche la tv non era un mezzo nuovo per la palla a spicchi, ma nel passato (remoto e prossimo), la pallacanestro non era riuscita a crescere abbastanza da poter mostrare, nell’orbita del piccolo schermo, le proprie luminosissime stelle. Non ce l’avevano fatta i duelli Bill Russell-Wilt Chamberlain negli anni Sessanta, non ce l’aveva fatta Kareem Abdul-Jabbar in venti anni di carriera (1969-89), non ce l’aveva fatta l’Uomo Volante per antonomasia, Julius “Doctor J” Erving, negli anni Settanta. Ce l’avrebbe fatta Michael “Air” Jordan, il Signore dell’Anello (e di Nostra Signora Televisione), negli anni Novanta.

Per riuscirci, infatti, serviva una superstar, un grandissimo giocatore la cui personalità brillasse attraverso il suo modo di giocare, perché in tv, checché se ne dica, contano le superstar. Ma una superstar non deve solo vincere e basta, deve intrattenere per tutto il tempo. Come un personaggio continuativo di una soap opera (guardo caso il genere televisivo preferito da Michael), la vera stella deve avere vita e prestazioni sul campo che si intreccino in una storia avvincente che i tifosi possano seguire.

Nel corso degli anni ’80 la pallacanestro si stava preparando per una rivoluzione: se Magic e Bird erano gli ultimi baluardi della teoria tolemaica dell’arte cestistica sul parquet, Jordan sarebbe stato l’alfiere di quella copernicana dell’arte in aria. Il basket sarebbe diventato uno sport sempre più verticale e sempre meno orizzontale. Michael Jordan non era inferiore o superiore a Larry Bird e Earvin Johnson. Era diverso. Era l’evoluzione della specie. Un’evoluzione che andava verso l’alto.

L’armonia del gioco che si fonde con la velocità dell’epoca moderna è stata, come ha notato il Commissioner NBA David Stern, quasi involontaria. Il risultato, continua Stern, è che “il nostro sport ha finito per essere il più adatto al ritmo della vita di oggi. La MTV generation_ vuole azione, questi giovani chiedono una vita dal ritmo più frenetico, vogliono notizie più rapide, divertimenti più rapidi, la loro pizza deve essere consegnata più alla svelta. Sono stati allevati a fast food e a sport veloci. E noi siamo qua apposta per dare un sacco di azioni in pochissimo tempo. Niente riflette la velocità e l’intensità della NBA più di una partita dei playoff 1995 tra gli Orlando Magic e gli Indiana Pacers, nella quale il vantaggio passò di mano per quattro volte negli ultimi 14 secondi.

Anche se Michael Jordan, durante il suo breve periodo sabbatico nel baseball professionistico, avesse avuto più successo, anche se fosse riuscito a colpire una palla a effetto, non sarebbe mai stato un giocatore così eccitante come nella pallacanestro; i confini stessi dei due sport non lo permettono.

È nel basket, infatti, che viene richiesto il più completo assemblaggio di talenti, più che negli altri sport maggiori. Quando un atleta di classe mondiale come Michael Jordan, ma anche Julius Erving o Magic Johnson, Scottie Pippen o Shawn Kemp, prende parte a una partita importante, gioca dai 35 ai 40 minuti di attacco e difesa serrati. Noi siamo testimoni, come raramente facciamo in altri sport, delle emozioni di questi atleti. Le loro emozioni vengono sorprendentemente svelate davanti a noi.

Il tempismo è denaro

Il tempismo di Michael, quando approdò nella NBA destinato ad essere la figura caratterizzante non solo del basket ma di tutto il mondo degli sport professionistici, non avrebbe potuto essere migliore. Quando esordì nella Lega, c’era la sensazione che sarebbe diventato bravo, ma nessuno sapeva davvero quanto, perché nessuno aveva compreso la sua feroce volontà di eccellere.

All’epoca, il gioco in sé era in ascesa per via della rivalità fra Magic Johnson e Larry Bird ed ecco che arrivava Michael Jordan con quel suo fisico straordinario e quel sorriso sfolgorante (sorriso sotto il quale a stento celava l’anima di un guerriero samurai): gli USA incominciavano allora ad esportare le loro scarpe spaziali e i loro divertimenti, sport compresi.

Michael Jordan comparve in tempo per essere la figura centrale nelle crescenti guerre tra aziende produttrici di calzature sportive. Da subito ottenne una propria linea. La Nike si era imbattuta in periodi stagnanti durante quelle infuocate guerre di mercato e pensò che avrebbe potuto fare affari per 10 milioni di dollari (oltre 18 miliardi di lire). Invece, la linea Air Jordan, di milioni di dollari, ne incassò la bellezza di 130 (oltre 234 miliardi di lire)! I suoi commercial erano davvero ben fatti, umanizzavano Jordan come mai nessuna campagna pubblicitaria aveva mai fatto prima per un atleta, bianco o nero che fosse.

Se sul campo vedevamo la ferocia del guerriero, i pubblicitari ci mostravano il fascino del giovanotto. Michael Jordan divenne presto l’atleta più famoso non solo negli USA ma nel mondo. La fama e la ricchezza che si è e gli hanno costruito trascendono i limiti del suo sport; Jordan è, in senso lato, tanto intrattenitore quanto giocatore. Per ogni cosa che debba prendere in considerazione una fascia intermedia d’età - ecco il suo grande, inestimabile valore - non solo è il miglior giocatore di pallacanestro, è il miglior show.

Per creare il Fenomeno-Air, un fenomeno che, comunque, si è creato principalmente da sé, sul campo, milioni di dollari e anni di lavoro sono stati riversati nella costruzione di una opportuna immagine pubblica: con somma cura sono stati scelti i giusti commercial, sono state attentamente studiate (in modo che fossero, diciamo così, amichevoli) le interviste, sia in tv sia sulla carta stampata, il tutto nell’ambito di una miratissima campagna che aveva il fine di presentarlo al mondo come una persona che si ha quasi subito voglia di abbracciare.

Il suo volto, specialmente dopo l’esplosione, se possibile ancora più di dimensione planetaria, avvenuta dopo l’immane operazione commerciale del Dream Team di Barcellona ’92, era semplicemente dappertutto: che stesse festeggiando titoli in serie, stesse vendendo questo o quel prodotto, o si stesse librando all’altezza del ferro, poco importava: Michael Jordan era come San Crispino, aveva il dono dell’ubiquità.

Nel 1993, con i suoi Chicago Bulls per la terza volta consecutiva vincitori dell’Anello, Jordan aveva raggiunto uno status quasi soprannaturale, era ormai unanimemente considerato il più grande giocatore di tutti i tempi e anche il più ricco. Certo, Michael aveva lavorato duramente per ottenere quel tipo di fama e di fortuna e nessuno, a quel punto, poteva più negarne il talento o non riconoscerne il valore. Ma va osservato che, nell’arco della sua carriera dentro e fuori del parquet, almeno altrettanto importante è stato il suo incredibile tempismo.

Jordan è sempre stato la persona giusta al momento giusto e il suo si è rivelato persino lo sport giusto. Il tempismo è sempre stato uno dei grandi doni di Michael, assieme all’altrettanto grande dono delle sue innate doti fisiche, e lui lo ha dimostrato mille volte sul parquet, risolvendo partite che chiunque altro avrebbe già dato per perse. I tifosi, i suoi o quelli avversari, se ne ha, lo sanno: lui vuole la palla e, che siano prodezze all’ultimo secondo o tiri decisivi, è noto come va a finire.

Insomma, un mostro dotato di due armi letali: una competitività al limite dell’incredibile in campo, un sorriso incantatore fuori.

Ma il suo tempismo, se vogliamo continuare a chiamarlo così, è sempre stato imbattibile anche in un altro senso. Al momento del suo passaggio al professionismo, nel 1984, la pallacanestro era pronta ad accogliere, a braccia aperte, quella che sarebbe stata la sua più grande superstar. L’America intera era pronta per un “eroe” che tutti potessero amare. La gente lo ammirava per quanto faceva vedere in campo e ne constatava la grandezza, ma qualche business executive, i dirigenti delle grosse aziende, e qualche agente, in quel ragazzino dal sorriso tagliente, ci vedevano anche qualcos’altro. I venditori di sneakers e di soft drinks vedevano un giovanotto di belle speranze salire fin lassù, librarsi in aria con in mano un pallone da basket, per poi ridiscendere tornando già con un sacco di soldi. Per tutti. Erano pronti per creare un mostro da commercial. Il futuro re degli spot televisivi sarebbe stato presto incoronato.

“Eppure Michael Jordan non ha mai confuso il suo duplice ruolo: atleta irresistibile e splendido showman la più che condivisibile teoria dello stesso David Halberstam. “Le sue radici - spiega lo scrittore - erano ancora, almeno parzialmente, calviniste; “Air” non ha mai confuso quello che è più importante. Ha la furia di essere il migliore. E questo appare ovvio per chiunque stia a guardarlo. Mentre tanti, troppi giovani ottenuta quella fama e tutti quei soldi, si accontentano di giocare ad alto livello, Jordan si migliora ogni anno: miglior difensore, più intelligente, più furbo e migliore giocatore di squadra. Il denaro fatto con le scarpe sportive e tutte le altre opportunità commerciali, che è molto di più di quello che incassa dal suo contratto cestistico, non lo ha mai distratto dal suo vero obiettivo: essere il migliore di sempre. Ecco, suppongo, perché Michael Jordan è solo “Michael” per la gente comune. Sanno che lui è ossessionato dalla vittoria; non è solo il fatto che vuole vincere, è che lui deve vincere, e sanno che, sebbene non abbia certo bisogno di soldi, lui arriverà a un livello sempre più alto nelle partite importanti, con l’unico scopo di vincere. Glielo hanno letto in faccia. Noi, dopotutto, non solo conosciamo i suoi movimenti, ma conosciamo la sua intensità. Sappiamo che sarà all’altezza per la partita decisiva. Sappiamo quando non è contento di se stesso o è arrabbiato con i suoi compagni di squadra, e sappiamo che farà pressione su di sé e su di loro per ottenere quel qualcosa in più. Sappiamo quando qualche suo avversario ha cominciato a irritarlo troppo presto in una partita e che Michael lo ripagherà. Sappiamo che guadagna milioni [di dollari] a palate, ma non gli invidiamo quei soldi, primo perché pensiamo che se li sia guadagnati, ma forse, altrettanto, proprio perché abbiamo imparato qualcosa da lui nel corso degli anni: che non gioca per i soldi, come DiMaggio e tutti quegli altri grandi atleti prima di lui, in questo e negli altri sport, lui gioca per essere il migliore, non solo il migliore di oggi, ma il migliore di sempre.

E così si è avuta l’evoluzione di questi magnifici atleti, da “Big” Ed Sadowsky a Oscar Robertson, Jerry West e John Havlicek, fino a, sul palcoscenico contemporaneo, Michael. È il perfetto giocatore-simbolo per lo straordinario gruppo di atleti NBA di quest’epoca. Qualche anno fa scrissi un articolo su Jordan e pranzai con Phil Jackson a Seattle. Venne fuori l’argomento dei movimenti di Michael. Ciò che elettrizza i tifosi, i giocatori e i loro allenatori, disse Jackson, è che quasi tutte le sere c’è qualcosa di nuovo e di originale. Non è, aggiunse, perché il tempo in cui sta in volo è così lungo. Potrebbe benissimo esserci della gente nella Lega che sta sospesa più a lungo.

Ciò che pone Michael in una categoria a parte, continuò Jackson, è ciò che fa nell’aria, il suo controllo del corpo, l’intuito, l’intelligenza, la capacità di muovere il proprio fisico dopo averla apparentemente persa. Se Michael, notò Jackson con un certo compiacimento, è il diretto discendente di quei grandi atleti del passato, Elgin Baylor, Connie Hawkins e Julius Erving, ognuno dei quali apprende e va oltre le imprese dell’altro, allora la domanda più eccitante: che cosa sarà mai in grado di fare il prossimo grandissimo giocatore?”.

CHRISTIAN GIORDANO

Michael Air Jordan

Commenti

Posta un commento