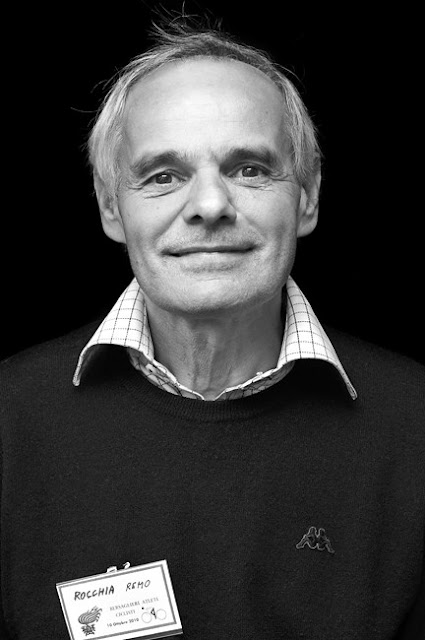

Remo Rocchia, dalla stalla alle stelle

in esclusiva per RAINBOW SPORTS BOOKS ©

Lo incontro quando ormai è ora di cena mentre sta rientrando dalla passeggiata col cane, e non trovo il suo civico. È già buio, e il bianco delle recenti nevicate risalta ancora di più le montagne del Cuneese. La barriera naturale che gli ha segnato l'esistenza e una carriera tanto breve quanto sfortunata.

Borgo San Dalmazzo (Cuneo), 6 marzo 2018

- Remo Rocchia, lei che corridore è stato?

«Un corridore mediocre, niente di più. Ho provato a far qualche cosina, in salita mi difendevo, però avevo i miei limiti. Ero uno scalatore puro».

- Come si è avvicinato al ciclismo?

«Sono il nono di dieci figli in una famiglia poverissima. Abitavamo su in montagna, a Festione, in Valle Stura. Avevamo della terra, mio papà era contadino».

- Eravate la classica famiglia che aveva bisogno di tante braccia?

«Più che tante braccia, nel periodo della mia infanzia l’agricoltura in montagna veniva abbandonata. Oramai non c’era reddito, si sopravviveva e io son stato uno di quelli che han preso la valigia e, come diciamo noi, sono andati “giù in pianura” a cercar lavoro».

- Che lavoro ha trovato?

«Ho fatto un po’ di tutto. Dopo la scuola dell’obbligo, a 14 anni, ho smesso perché dovevo mantenermi, contribuire alla famiglia, essendo tanti figli. Con i miei fratelli siamo andati a Saluzzo, abbiamo preso in affitto un alloggio. Si lavorava tutti insieme: uno era alle poste, un altro era falegname, io lavoravo come metalmeccanico in un’officina. Poi è lì che mi son appassionato al ciclismo, perché il fine-settimana volevo tornare dai miei genitori, a vederli, e non avendo mezzi mi son comprato una bici da corsa d’occasione. E di lì ho cominciato».

- Quando e come ha capito che cominciava ad andar forte?

«C’era un mio amico di Saluzzo che aveva una bici da corsa e correva per il Velo Club Cuneo, andavamo in bici assieme la domenica a far dei giri, così, nel poco tempo libero che c’era. Mi ha visto andare in salita, lo staccavo sempre. Io son sempre stato magrolino, sui 58-60 chili. Questo mio amico mi ha detto: “Ma perché non provi a correre? Vai così bene in salita”. E di lì mi son iscritto, l’anno dopo, come allievo. Non riuscivo a lavorare e ad allenarmi, poi siamo venuti a Saluzzo, perché mia mamma non stava bene e poi è mancata, e siamo tornati a casa perché avevamo bisogno di stare vicini, con mia sorella. Sono andato a fare il falegname a Demonte, che è vicino al mio paese».

- Di che anni parliamo?

«Era il ’68-69, avevo diciassette anni, ho iniziato da allievo a gareggiare. Sono andato a lavorare in un mobilificio dove lavorava anche un altro mio fratello, e di lì viaggiavo in bici da Demonte a casa, poi la sera uscivo dal lavoro e andavo su in Valle Stura, verso il Colle della Maddalena, per allenarmi. Mi allenavo un po’ la sera, così, e poi la domenica».

- Che tipo di lavoro svolgeva?

«Si lavorava, come si diceva una volta, “attaccati al banco”, tutto il giorno, a fregar cartavetro, a costruire i mobili: dalla tavola al mobile finito. Si faceva tutto. Poi di lì ho iniziato a far le gare, da allievo. Però era dura perché l’alimentazione era quella che era, si lavorava otto-nove ore al giorno. Anche il sabato mattina si lavorava, allora. Da allievo mi allenavo la sera, oppure, quando non c’erano gare, la domenica, o il sabato pomeriggio. Ho cominciato a gareggiare, in due anni da allievo non ho vinto una gara. Niente. Non sapevo correre, mi piazzavo, poi, non essendo veloce, c’era sempre quello che mi metteva la ruota davanti. Comunque ho fatto dei bei piazzamenti, diversi secondi posti. Poi è mancata mia mamma, è stato un momento molto delicato per me, perché in fondo avevo diciotto anni, lì è stata dura».

- Come si è avvicinato al professionismo?

«Mi è venuta la passione di correre. Mi è venuta voglia, con ’sto mezzo, la bicicletta, di cercare di cambiare un po’ la mia situazione. La bici era anche un mezzo di sfogo, di riscatto, perché capivo che lavorando così, in queste piccole aziende, non è che uno avesse un gran futuro. E tra me e me dicevo: un domani neanche potrò mettermi per conto mio. Bisognava avere qualcuno alle spalle o aver dei mezzi. Mi toccherà far tutta una vita l’operaio di un'azienda. Ho detto: proviamo con la bicicletta, non si sa mai, visto che mi dicevano che andavo bene. Mi dicevano, eh. Poi lì, quando è mancata mia mamma, ho fatto la valigia, sono andato ad Alba, ho trovato delle brave persone che mi hanno aiutato. Il direttore sportivo [Beppe Arìa della CentoTorri di Alba] mi ha preso in casa, come un figlio. Io lì lavoravo anche, in un mobilificio, però mi davano due mezze giornate per allenarmi. E coi soldi che guadagnavo un po’ contribuivo, davo qualcosa al mio direttore sportivo e loro mi trattavano come un figlio. Ho avuto quella fortuna lì».

- Altrimenti non avrebbe più potuto continuare a coniugare lavoro e allenamenti?

«Diventava sempre più difficile. Son rimasto lì tre anni. Ho cominciato a far le gare importanti, il mio primo Giro d’Italia baby, la Settimana Bergamasca. Poi son venuto a Cuneo, come dilettante. E ho fatto una scelta. In una società di Cuneo m’han detto: ti diamo un piccolo stipendio; io gli ho detto: lavorare e correre non posso più. Essendo dilettante di Prima, ho detto: provo a fare il corridore. Un anno o due, se riesco a passare [professionista]... Tanto il mio lavoro era quello, sapevo che fine dovevo fare. Perciò son venuto alla Cuneo Bonetto, lì mi davano un piccolo stipendio e ho potuto fare il corridore. Si andava già a fare le gare importanti, eravamo una bella squadra. A quel punto lì correvo solo in bici. Vivevo da solo. In più avevo mio papà anziano. Ero tornato a vivere a Festione, a casa mia, la casa paterna, e bisognava dare un’occhiata a lui. E poi dovevo lavarmi e stirarmi e fare tutte le cose che fa chi vive da solo. In bici andavo quasi tutti i giorni, perché a quel punto lì era il mio lavoro. Partivo presto al mattino, rientravo all’una, alle due, dipendeva. Allora si faceva tutto a sensazione: oggi esco un po’ meglio, faccio un po’ più di chilometri, spingo un po’ di più. Io ci credevo, perché altrimenti uno quei sacrifici non può farli. E bon, poi ho cominciato poi a vincere delle gare. Ho vinto in Spagna una tappa dura, c’era anche Bernard Hinault. Lui era più giovane di me, lui è del ’54, io del ’51. Alla Vuelta di Tarragona, una corsa di quattro-cinque tappe, lui vinse la prima. Mi ricordo questo, di Hinault, che allora era uno sconosciuto. Nessuno sapeva chi fosse questo Hinault. Siamo arrivati con tutto il gruppo, in volata; parte la volata, lui parte e ci stacca. Ci ha staccati e ha vinto. Per distacco».

- E lì ha capito chi era questo Hinault.

«Non solo. Due giorni dopo ho vinto io la tappa a Tarragona, e lui era in fuga con me, sull’ultima salita l’ho staccato, lui è arrivato quindicesimo. Era arrivato indietro, era andato un po’ in crisi e io avevo vinto la tappa. Quella sera lì in albergo c’era anche la squadra di questo Hinault, la Bretagna, e i suoi direttori sportivi, a un bel momento, son venuti al nostro tavolo e han chiesto informazioni su di me. Poi mi han parlato - io masticavo un po’ il francese, perché noi siamo frontalieri, qua viviamo vicino alla Francia - e mi hanno chiesto se avessi voluto, l’anno prossimo, andare a correre con loro».

- E lei?

«Io l’ho presa sul ridere. Io, partire dall’Italia… Se sapevo che diventava Hinault, partivo subito. Non venivo neanche più a casa [ride]. Chi va a pensare… E sa che cosa mi han detto quei giornalisti? Quel ragazzo che ha vinto ieri, Hinault, quel ragazzo lì prenderà il posto di Anquetil, in Francia. Questo mi è rimasto. Io mi son messo a ridere: l’ho staccato, è arrivato quindicesimo in una tappa dura...».

- Il giorno prima però lei l'aveva avuta la sensazione che…

«Ho visto: qua c’è qualcosa di non normale. Poi mi è successo anche con Visentini. Le posso anche dire un aneddoto. Io l’ho presa sul ridere e la cosa è finita lì. Non ci siam più sentiti».

- Ma erano giornalisti francesi al seguito di una corsa di dilettanti in Spagna?

«Sì, perché loro seguivano già Hinault, aveva già una équipe che lo seguiva. Lo facevano crescere pian pianino quel ragazzo lì. Era già segnalato, ai massimi livelli, però noi non potevamo saperlo. Avrei avuto un’opportunità, andavo a correre con lui, poi magari potevo fare una piccola carriera vicino a lui. Queste sono cose che si dicono col senno di poi. Con i "se" e con i "ma" non si va da nessuna parte, ma per dire, le occasioni che uno può avere nella vita. Dipende dal binario che si prende. Io non l’ho preso. Era un treno da prendere e non l’ho preso».

- Si consigliò con qualcuno?

«Ma no. Io la presi come una battuta, lì in albergo. Son venuti al nostro tavolo perché festeggiavamo la nostra vittoria, si son aggregati anche loro, si son fatte quattro chiacchiere ed è finita così».

- Lei veniva pure da una situazione economica difficile…

«Economica ed emotiva, perché a parte la botta di mia mamma, che è stata dura, io son nato e cresciuto in un ambiente montano, chiuso. In mezzo a quattro monti, non vedevi nessuno. La borgata, venti-trenta persone, vivevi lì. Era un po’, come dire, vivere in un altro mondo, il mondo delle favole. Io, trovandomi a correre con altri, mi ricordo che le prime due gare son caduto, ché non sapevo andare in bicicletta. Mi trovavo in mezzo al gruppo, con tutto ’sto rumore, ’sto frastuono, uno che parte, l’altro che frena, per me era già un problema. Perché, essendo vissuto come Heidi, diciamo così, isolato, son maturato molto lentamente rispetto agli altri. È lì il discorso».

- Già il frequentare gli alberghi, anche quello sarà stato un mini-choc culturale, no?

«Sì, senz’altro. Però è stato anche un modo per svegliarsi un po’, per guardarsi un po’ intorno. A me la bicicletta, sotto quell'aspetto lì, ha dato tanto. Mi ha permesso di viaggiare, di vedere altre cose, conoscere gente e poi anche il rapportarsi con dei compagni di squadra. Ci son tante cose che poi ti fanno crescere. Io ero timidissimo, avevo paura di tutto e di tutti. Forse anche per quello non son stato un corridore vincente».

- Perché ci vuole anche un po’ di aggressività, no?

«No, perché ci vuole carattere. Io ero troppo timido. Io la notte prima di una gara non dormivo. Paure che a volte ancora ci confidiamo con Italo [Zilioli], anche lui era così. Però lui aveva i numeri, era un campione. Io nel mio piccolo avevo un carattere del genere. Io prima di una cronometro tremavo».

- Ma lei in salita gli altri riusciva a staccarli, questo non le dava fiducia?

«Sì, quando poi ho cominciato a vincere le gare. Quelle poche che ho vinto le ho vinte in salita, perché poi in volata…».

- Poi che successe nella sua carriera, come passò professionista?

«Lì al Velo Club Cuneo abbiam fatto il Giro d’Italia, son arrivato undicesimo, ho vinto la Torino-Valtournenche, qualche gara l’ho vinta, ho poi al Giro della Val d’Aosta mi son rotto la spalla. Ne ho fatti quattro di Giri della Val d’Aosta, non ho mai avuto fortuna. Una o due volte son caduto, uno l'ho finito, piazzamenti, non son mai riuscito a vincere. Non è che mi abbia portato fortuna. Sarò stato anche io che ero così emozionato, che avevo tutte le mie paure, magari non rendevo come dovevo. Ho fatto due anni a Cuneo, poi il Cavalier Agostino Bonetto ha deciso di fare il salto, di fare la famosa squadra del Cuneo e son passato [professionista] con altri miei compagni. Era il ’76, e subito son andato bene. Non abbiamo fatto il Giro [poi vinto da Gimondi, nda] perché non avevamo il numero sufficiente per partecipare al Giro d’Italia. Eravamo sei corridori. E allora cosa abbiam fatto, siamo andati a fare il Giro di Svizzera, si sono aggregati due corridori della Scic – Osvaldo Bettoni e Celestino Vercelli son venuti con noi, abbiamo fatto una squadra mista – con otto era sufficiente e siamo andati. Io son andato molto bene. Ho perso una tappa per venti centimetri da Michel Pollentier, che l’anno dopo, nel ’77, vinse il Giro. E l’ho persa sempre per il mio carattere, perché a duecentocinquanta metri dall’arrivo - che poi si vedeva in televisione, lo speaker lo diceva - avevo ancora cinquanta metri di vantaggio: ho perso la tappa. Una tappa durissima, si arrivava in salita [ad Amden, nda]. L’emozione, la paura di vincere, a me non sembrava vero che stavo vincendo contro Pollentier, Freddie Maertens, Hennie Kuiper, gli spagnoli che preparavano il Tour de France. Erano tutti lì perché c’era il Giro d’Italia in corso, ma quelli che non erano andati al Giro e che puntavano al Tour erano tutti lì. Quel giorno lì son arrivato secondo e l’ho persa per venti centimetri. Il giorno dopo, ha vinto Kuiper. Io invece di andar dietro a Kuiper aspettavo che si muovesse Pollentier, e c’era anche lì l’arrivo in salita [a Vaduz, nda]. Pollentier in quel momento lì è andato in crisi, io non me ne son reso conto. Quando me ne son reso conto son partito, ma era tardi. Ha vinto Kuiper ed io son arrivato quarto».

- Ma lei correva da capitano?

«In quella squadra lì si era tutti liberi. C’era Bruce Biddle, neozelandese, che faceva la sua corsa, io facevo la mia. Chi mi ha aiutato tanto è stato il mio amico Claudio Comino, perché lui, essendo amico, ha visto che ero lì in classifica e mi ha dato una bella mano lui, ma gli altri...».

- Al di là della vittoria mancata, fu un bel trampolino quel Giro di Svizzera?

«Se l'avessi vinto sarebbe stato un buon trampolino [sorride], perché un neoprofessionista che andava forte così…».

- Qualcuno però l’avrà notata?

«Senz’altro. Difatti, dopo il Giro di Svizzera, era venuto poi a parlarmi Italo [Zilioli] per l’anno successivo. Mi disse: io smetto di correre, farò il direttore sportivo. E io a metà estate avevo già il contratto».

- Perché con Italo abitate vicini e vi conoscevate già?

«Siamo di qua, ci allenavamo insieme, lui già professionista e io dilettante, ci trovavamo qualche volta a far delle uscite».

- Quello era il suo primo anno da pro’. Poi?

«Poi in Vibor subito, due anni. Il primo anno c’era Franco Bitossi capitano, c’era Luciano Borgognoni come velocista, poi c’era Jørgen Marcussen, il danese, gli altri eravamo tutti gregari: c’erano Antonio Salutini, Gabriele Mugnaini, Renato Laghi. L’anno dopo c’erano Gianfranco Foresti, Flavio Miozzo, che ogni tanto mi telefona, siamo rimasti amici, ci sentiamo sovente. Era una bella squadra».

- Zilioli lei lo conosceva già ma come fu ritrovarselo da direttore sportivo?

«Io subito avevo un po’ di soggezione, perché Italo in fondo era un campione e te lo trovavi lì come direttore sportivo. Ero sempre un po’ sul chi va là, sempre per il mio carattere».

- Ma come diesse lui era al debutto, qualche errorino l’avrà commesso. E non essendo un Ferretti…

«Nooo, difatti avendo anche lui un carattere così, non sapeva imporsi con un po’ di polso… "Ma sì, ma... Vediamo…"».

- Non era adattissimo per quel ruolo, vero?

«Penso di no. A parte questo, Italo mi ha aiutato tantissimo. Tanto di cappello, gli sarò sempre riconoscente».

- Lui stesso dice che forse non era tagliato, e che per quel ruolo ci vuole pelo sullo stomaco: perché c'è gente che non ti paga, lo sponsor si fa di nebbia o ti promette e non mantiene...

«Non era il tipo. E poi allora il direttore sportivo contava, era il manager di tutto. C’era lui, c’era un dottore - che vedevi solo al Giro d’Italia e alle corse importanti - poi c’erano i meccanici e il massaggiatore. La squadra era così. Non c'erano come adesso tutte 'ste cose».

- Di che cifre parliamo?

«Come andare a lavorare. Per un corridore come ero io, il mio livello a quei tempi là, se andavo a lavorare guadagnavo come a correre in bici. In bici un po’ di più perché poi c’erano i premi, le trasferte – se uno andava fuori era spesato – son tutti soldi che poi alla fine… C’era il rimborso-spese da quando si partiva da casa, ti pagavano la benzina, ti davano anche qualcosina in più. E poi c’erano i premi: se uno era in una squadra che si vinceva, alla fine… Però come stipendi penso fosse meglio allora che adesso. Un corridore, un gregario, ho sentito dire che lo stipendio se lo pagano. C’è ’sto discorso lì dello sponsor, a sentire le voci in giro a me la raccontano così. A uno gli danno un tot poi però gli danno dei soldi indietro, non so come funzioni però non so se guadagnano come si guadagnava noi allora».

- Ho capito dove vuole arrivare, diciamo però che oggi va meglio.

«Speriamo. Comunque era così, poi se uno vinceva, allora le cose cambiavano».

- Com’era essere compagni di squadra con un cavallo pazzo come il Visenta? È vero che con voi andava d’accordo, amava ridere e scherzare?

«Roberto è una brava persona, era un tipo un po’ chiuso e un po’ introverso. Per niente a volte prendeva le cose male. Per dire di Roberto, come ho capito che era un corridore: l’ho capito già da dilettante. Io ero ancora dilettante a Cuneo, abbiam fatto un circuito ad Andora, in Liguria. Io non sapevo chi fosse Visentini, sapevo che aveva la maglia di campione del mondo juniores ed era venuto a fare questo circuito. Gli avevano dato il permesso perché aveva i punti, ma era già in regola per correre con i Prima categoria. Eravamo lì che si girava in questo circuito, a un bel momento c’era una fuga davanti, mi ricordo c’erano Carmelo Barone, due-tre corridori grossi, e noi del Cuneo – perché avevamo una bella squadretta. Eravamo tutti in fila per cercare di ricucire, di rientrare sui quattro o cinque che erano davanti, e non c’era verso di rientrare. Ci davamo i cambi e lui era con noi dietro. A un bel momento vediamo passare la maglia di campione del mondo, ci passa tutti. Si mette davanti, non chiede un cambio e ci porta dentro. Quel che non riuscivamo a fare noi come squadra, l’ha fatto lui da solo. Io ero dietro, l’ultimo della fila, che guardavo, ben coperto, per non perder le ruote, e tra me e me dicevo: qua c’è un corridore. Li vedi subito. Come ho visto Hinault quel giorno là, l’ho visto subito qua: non perché aveva la maglia di campione del mondo, ma per il numero che ha fatto, dai. Non tutti fanno quei numeri lì. Quel che mi ha sempre stupito di Visentini è il suo fisico: come faceva, un fisico così, a far delle menate così in pianura, andare forte a cronometro, io me lo son sempre chiesto. Perché poi sarà stato due centimetri più di me, minuto anche lui, sarà stato sessanta chili. Io ero uno e sessantasette, ma lui aveva qualcosa di particolare perché un fisico così, minuto, andare così forte a cronometro…».

- Anche se lui non faceva tutto ’sto riscaldamento. Quando andava a fare i test in pista, se ne stava lì, gambe all’aria, e quando lo chiamavano: "Robi, tocca a te”, partiva e strapazzava tutti.

«Quella, come si chiama in gergo ciclistico, è la classe. O ce l’hai o non ce l’hai».

- E quell’aneddoto?

«Il suo carattere. Eravamo al Giro d’Italia del ’78, lui era neoprofessionista, eravamo su una salita, pioveva, una tappa dura. Io ero ancora nel gruppetto insieme a lui e a un certo punto sento suonare dietro, era Italo [Zilioli] che mi chiamava per darci le mantelline, perché pioveva, per poi affrontare la discesa. Eravamo quasi in cima. Io mi sfilo da questo gruppo, saremmo stati ancora in venti-trenta corridori. Lui aveva la maglia bianca di miglior giovane. Andiamo su per questa salita, mi stacco, vado da Italo, che mi dà due mantelline, una per me e una per Roberto. Prendo ’ste due mantelline, e sa che cosa vuol dire in salita, sotto la pioggia, col freddo, andarsi a riagganciare al gruppo, che poi erano già i migliori perché oramai si era già a un punto che la selezione – la più grossa – era stata fatta? Ho dovuto rimontare tutte le macchine, far la sparata, entrare, andare a trovar lui che era fra i primi, davanti. Io son arrivato là con gli occhi fuori dalla testa. Prendo questa benedetta mantellina, ho detto: adesso gliela do poi mollo, no? Prendo questa mantellina, gliela porgo, lui la prende, la guarda - perché gli piaceva spararle grosse, e non sto lì a dir cosa ha detto -, prende ’sta mantellina e la butta giù dalle rive, come diciamo noi, “io [...], volevo quella rossa!”. Bam. L’ha presa e l’ha buttata via. Io, a quel punto lì, son rimasto… A lui non ho detto niente, però, tra me e me, ho detto: adesso te la vai a prendere tu, la mantellina [ride]. Non gliel’ho detto perché non ho osato, no, invece bisognava dirglielo. E poi si è fatto tutta la discesa senza mantellina. Non se ne fregava niente, lui voleva quella rossa».

- Lei invece quale aveva?

«Quella verde e gialla della società, della Vibor, lui invece voleva quella rossa, la sua personale. L’avesse detto…».

- Non lo sapeva neanche Zilioli, sennò gliel’avrebbe data per farla avere a Visentini.

«Penso di sì, o magari era nel panico, non lo so. Non so niente. Roberto aveva delle cose particolari, certe cose della squadra. Difatti a mangiare difficilmente lui veniva con la tuta. Veniva in borghese».

- Era un po’ un fighettino?

«Un po’ diverso. Era strano, però in fondo era bravo. Una brava persona. Ognuno ha il suo carattere».

- Perché poi lei ha smesso di correre così presto?

«Il Giro del ’79 non l’ho fatto perché poi son caduto, mi son fatto male al ginocchio e ho smesso di correre. Ho smesso, quell'anno lì, per un insieme di cose. Mi ero sposato, e quando uno si sposa ha un po’ quel periodo di crisi, si deve ambientare. Poi stava per nascere la bambina, ho smesso ma non avrei voluto. Son rimasto male perché avrei voluto continuare almeno per un paio di stagioni, finché potevo. Io ci credevo ancora, non di far chissà cosa però magari per togliermi una soddisfazione di vincere una corsa, qualcosina così».

- Ma nei due anni alla Vibor qualche soldino arrivava?

«Sì, era una squadretta che qualcosa ha vinto: Borgognoni, Bitossi, poi con Visentini. Insomma qualcosa si divideva perciò si guadagnava già qualcosa in più».

- Roberto al Giro ’79 era già capitano? O facevate corsa per lui perché era maglia bianca?

«Son passati [professionisti] due, tre giovani. Italo ha preso Donadio e Visentini, che in Italia erano i due più promettenti. L’altro si è perso, forse aveva numeri persino maggiori rispetto a Visentini. Forse. Però testa zero. Corrado, purtroppo, testa zero. E difatti non è andata, ha corso sei-sette anni però non ha concluso niente, non ha vinto una corsa, non ha fatto niente. Italo sperava molto in lui, perché poi eran due campioni del mondo: Corrado è stato campione del mondo in pista. E avrebbe potuto vincere anche su strada, gli è andata male».

- Quando dice che Donadio non aveva testa, che cosa intende?

«Non c’era. Per correre in bici bisogna avere una testa particolare. Bisogna crederci, lui si perdeva. Lui era così».

- C’entra il non fare vita da atleta?

«Ma no, neanche quello, perché poi le cose le faceva. Non so, avrà avuto un calo. Da allievo e da dilettante andava, forse gli è successo qualcosa nel fisico, non si può dire, son tante le cose che possono portarti a…».

- A lei invece che cosa l’ha portata a smettere?

«Quell’anno lì, al Giro del Trentino, quindici giorni prima di andare al Giro d’Italia, partiamo, bum, pioggia, son caduto. In salita son caduto, ho battuto il ginocchio. In una curva son scivolato, ho picchiato il ginocchio. Ho dovuto fermarmi. La cartilagine era infiammata. Come provavo ad andare in bici mi si gonfiava il ginocchio. La rotula ha battuto sull’asfalto, mi ha schiacciato la cartilagine e i dottori m’han detto: minimo due-tre mesi fermo. E così ho saltato il Giro d’Italia e per un corridore del mio livello… Italo l’anno dopo non faceva più la squadra, altrimenti mi avrebbe riconfermato, e allora...».

- Zilioli ci provò a rifarla, ma lo sponsor si tirò indietro e lui rimase a piedi.

«Sì, può darsi, non lo so di preciso. Dopo lui è andato alla Fiat. Son successe diverse cose insieme. Mi ero sposato, mi doveva nascere la bambina, son caduto, ho saltato il Giro d’Italia, poi ho ripreso a fine stagione ma dove vai? Tribolavo a finir le corse, perché prima che entri di nuovo nell’ingranaggio… Poi a fine stagione ho ripreso a correre, le ultime gare le ho fatte, però cosa fai, ormai sei…».

- E allora si è messo a cercare lavoro?

«La stagione era finita, io speravo, avevo avuto dei contatti con Dino Zandegù. M’aveva detto: mah, forse c’è una speranza, forse ti prendiamo, gli ho lasciato il telefono e tutto, poi non si è fatto vivo, altrimenti avrei continuato. E con Italo, la squadra si era sciolta».

-Ma lei Zandegù poi non l’ha più chiamato?

«No, mi aveva promesso che se poteva mi dava una mano. Non mi ha chiamato».

- Nell’89, quando Visentini era già a fine carriera, Zandegù lo prese alla Malvor. Uno squadrone incredibile: Saronni, Allocchio, Ballerini, Bordonali, Piasecki, Contini, Pagnin, Giupponi, Furlan.

«Sì, mi ricordo. Un’altra occasione che ho perso, correndo nella Vibor il primo anno, fu alla Tirreno-Adriatico: mi han preso a settecento metri dall’arrivo. Anche lì, se, c’è sempre quel “se”, [la prima tappa, da Ferentino a Santa Serena] ha vinto Alfio Vandi, secondo Roger De Vlaeminck, terzo io, quarto Saronni».

- Quinto Moser, settimo Baronchelli, ottavo Panizza, nono Battaglin: bei corridorini…

«Eh sì, però potevo vincere. Italo poi m’ha detto: sei partito un po’ presto. Avevo fatto tutta la salita da solo, mi han rimontato nel finale. Due giorni dopo [sul Colle San Giacomo] ha vinto De Vlaeminck, io settimo».

- Si rende conto di che razza di corridori c’erano anche alla Tirreno?

«Difatti un giorno mi son trovato con Martinelli, era venuto a fare una ricognizione qua per il Giro d’Italia. Lui e Stefano Garzelli. Siamo andati sul Fauniera, una salita qua vicino. Io in macchina con Beppe e abbiam seguito Garzelli che provava questa salita. Si parlava dei nostri tempi. Martinelli, un velocista, correva ai miei tempi, abbiam corso già da dilettanti insieme».

- E tra l’altro lui, da diesse, ha avuto Visentini alla Carrera.

«L’ha avuto. Si parlava, così, noi abbiamo vinto quella tappa là, le solite cose, potevo vincere. E lui m’ha detto: "Rocchia, ma anch’io da dilettante vincevo una corsa sì e l’altra no". E da professionista è anche riuscito a vincere qualcosina, però ha detto: “Ma ti rendi conto con chi correvamo noi?” Alle corse c’erano tutti. Il calendario non era come adesso».

- Non solo c’erano tutti, ma la quantità e la qualità dei campioni che c’erano…

«Io ho corso con Merckx, saranno stati i suoi ultimi due anni. Ho fatto a tempo a correre con Merckx, Gimondi, Thèvenet, Zoetemelk, Van Impe. Un anno, al Tour Méditerranéen c’era ancora Poulidor. Poi sono arrivati Moser, Baronchelli, Saronni, Battaglin e tutta ’sta ghenga lì. Martinelli mi diceva: ai nostri tempi era molto, molto più difficile vincere anche solo una corsa, adesso bene o male, se te la vai a cercare, il calendario è più ampio. Un corridorino che ha qualche numero, una gara prima o poi la centra. Ai nostri tempi… Insomma poi è andata così, dai. Ho deciso di smettere e son andato a lavorare».

- Che lavori ha trovato?

«Avevo degli amici, uno aveva un'azienda di sviluppo fotografico. Io mi son messo a viaggiare, andavo in giro dai clienti, portavo il materiale. Seguivamo i pagamenti dei clienti, bisognava starci un po’ dietro. Non ero un venditore, ero uno che consegnava. Mi son trovato bene, son stato lì ventinove anni. Ho fatto sempre lo stesso lavoro. Giravo in Liguria, Francia, Piemonte, un po’ dappertutto. Ho fatto quel lavoro lì fin quando non son andato in pensione».

- Mai pensato di rimanere nel ciclismo?

«Ma no, anche perché lì un tipo come me poteva andare a fare il meccanico o prendere un diploma da massaggiatore, qualcosa così. Noi qua a Cuneo siam tagliati fuori dal mondo, siamo in un angolo d’Italia, completamente scollegati dalle autostrade. Io mi ricordo, quando si andava alle gare, che i miei compagni dicevano: io in mezzora sono a casa, io in un’ora sono a casa, io due ore e sono a casa. Noi quattro-cinque-sei ore per arrivare a casa».

- Gente del posto mi ha detto che la fortuna di Cuneo è non avere l’autostrada…

«In un certo senso è vero, però per uno che ha bisogno di spostarsi, far dei tragitti lunghi, siamo tagliati fuori. Tant’è che la Cuneo-Asti è ancora da terminare, per dirne una. Siamo messi lì in un angolo, e si sentiva, eh, in quel periodo lì. Partivo in macchina e andavo a Torino, da Italo, poi con Italo si partiva e a volte si prendeva l’aereo, ma allora poche volte si prendeva l’aereo. In macchina magari si andava giù a Reggio Emilia, in Toscana, nel Lazio. Si viaggiava sempre in macchina. Gli altri, bene o male, qualche oretta ed erano a casa, per noi era sempre una faticaccia arrivare a casa. E poi qua in zona non c’erano società, dove uno magari poteva inserirsi, poi col mio carattere… Lì bisogna anche essere un po’ svegli, no, sapersi infilare. Bisogna avere il carattere, per far certe cose».

- Però lei è sereno, quel che poteva fare l’ha fatto.

«L’unico rammarico è che non avrei voluto smettere in quel modo. Mi sarebbe piaciuto vincere qualcosa, andare avanti due-tre anni, o quattro, quel che si poteva. Finir la carriera in un altro modo, invece è stata una forzatura. E mi ha lasciato un po’ così».

- E insegnare ai ragazzini? Ci ha pensato o non era per lei?

«Il lavoro che facevo era molto impegnativo, lavoravo dieci-dodici ore al giorno e quando si è in giro non si sa mai quando si finisce. Poi, avendo la casa paterna su al paese, un po’ di campagna, un po’ di terra, a me dispiaceva lasciarla, abbandonarla del tutto. Ho comprato il trattore e mi son messo con mio suocero a tenere un po’ a posto le nostre cose, i ricordi dei nostri tempi».

- Ce l’ha ancora, ci andate ogni tanto?

«Ce l’ho ancora, adesso che sono in pensione ci vado sempre. Allora lavoravo anche la domenica, non avevo tempo. Sennò, in qualche squadra dilettantistica, avrei potuto seguire, fare qualcosa, però dovevo far delle scelte. Per me era anche una questione economica».

- Il ciclismo lo segue ancora? La diverte? O ci son troppi soldatini e pochi campioni?

«È sempre bello guardarlo, però è cambiato tanto».

- Per certi versi, forse, anche troppo.

«Sì, io le radioline, ad esempio, le eliminerei subito. Saranno pure utili, noi avremo la mentalità ormai vecchia, però a me sembra che tolgano un po’ di fascino al ciclismo».

- Ma se uno ha la gamba, va via lo stesso anche se all’orecchio gli dicono fai così, fai colà...

«Eh, ma son programmati. Sentivo Diego Rosa, una volta che siamo stati a parlare, e diceva: non posso dire che mi stacco perché non ce la faccio più, o magari ce la faccio e faccio il furbo, perché dall’ammiraglia sanno i wattaggi e quello che ho ancora da dare, perciò se mi stacco mi dicono: guarda che stai facendo il furbo, vai un po’ davanti, continua a tirare. A quel punto lì…».

- C’è un altro aspetto, e chi meglio di lei può capirlo: Rosa, per fare un nome, con quel contrattone col Team Sky, si è sistemato per la vita.

«Certo, e ha fatto molto bene».

- È uno da Lombardia, l’ha mezzo buttato via in volata con Esteban Chaves. È un corridore che può vincere.

«Ha già vinto, però ha fatto quella scelta».

- E di Visentini che cos’altro mi può raccontare?

«Purtroppo col carattere che ha si è isolato da tutti, non so perché».

- Se non le fa troppo male, che cosa è accaduto a quei suoi fratelli che sono mancati?

«Mia mamma ha avuto dieci figli. Una mia sorella, io sono il nono e ancora non ero nato, a sette mesi è morta soffocata da una castagna. Ha preso una castagna in mezzo al mucchio, gattonava. Un mio fratello è mancato a dieci anni. Allora erano i primi vaccini che si facevano. Gli avevano fatto il vaccino, lui con altri ragazzini son andati a fare il bagno nel fiume Stura, acqua gelida. Certi dicono che fu una reazione del vaccino, lui ha preso una febbre che se l'ha portato via. Bastava salvarlo con la penicillina.

Quel mio fratello lì era del ’37, allora non c’eran tante macchine e pullman come adesso, e siccome a Demonte l’ospedale non c'era, un nostro paesano, un nostro vicino di casa, si è offerto, è partito con la bici, è andato a Cuneo a prendere ’sta penicillina. Non so dove è andato a prenderla. L’ha presa, la penicillina, ma è arrivata su troppo tardi, perciò è mancato così. Un altro è mancato sette anni fa. Due eran morti subito, nel parto. Adesso siamo ancora in cinque».

Quel mio fratello lì era del ’37, allora non c’eran tante macchine e pullman come adesso, e siccome a Demonte l’ospedale non c'era, un nostro paesano, un nostro vicino di casa, si è offerto, è partito con la bici, è andato a Cuneo a prendere ’sta penicillina. Non so dove è andato a prenderla. L’ha presa, la penicillina, ma è arrivata su troppo tardi, perciò è mancato così. Un altro è mancato sette anni fa. Due eran morti subito, nel parto. Adesso siamo ancora in cinque».

- Pensi che mia madre, che era del ’32, era settimina e appena nata fu messa in una scatola da scarpe con dentro l’ovatta. Per tenerla al caldo: non c’erano ancora le incubatrici.

«Io e quasi tutti i miei fratelli, non tutti, perché due o tre son nati all’ospedale di Demonte, siamo nati nella stalla. Al 20 di gennaio son nato io, un freddo boia, nelle nostre case in montagna l’ambiente caldo era la stalla. Io, son nato nella stalla! Nel ’51. Non andiamo poi così indietro, era ancora così. A volte parlano del Profondo Sud, ma anche qua, avevamo il Profondo Nord, eh. Era così [sorride]. Queste son verità, eh».

Quelle che volevo raccontare.

Quelle che volevo raccontare.

CHRISTIAN GIORDANO

Commenti

Posta un commento