Lorenzo Sani: La Bologna di Hawk (non esiste più)

https://www.amazon.it/CONNIE-HAWKINS-spezzato-Basketball-Portraits-ebook/dp/B01B3WU3VY

di CHRISTIAN GIORDANO ©

in esclusiva per RAINBOW SPORTS BOOKS ©

“Sani da legare”. Già il titolo, della sua storica rubrica sul Carlino, fa intuire la persona e il giornalista. Meglio: il cercatore di Storie. Con la maiuscola. Lorenzo Sani bolognese lo è solo d’adozione ma questo non significa che lo sia meno degli autoctoni.

Nato a Venezia nel 1958, a Bologna ci arriva da Reggio Emilia nel 1984. E come successo a tanti, non la lascerà più se non per i suoi viaggi in giro per il mondo, a caccia, appunto, di Storie. Per i reportage “Lo sport durante l’assedio” di Sarajevo e “Ladri di bambini” del Mozambico ha ricevuto riconoscimenti giornalistici. Quella di Connie Hawkins gli si è conficcata nel cuore.

I dieci mesi di Hawk a Bologna sono uno dei capitoli più compelling, direbbero di là dell’Atlantico, di Vale tutto prima e di Vale ancora tutto poi. E un giorno, se finalmente i due si decideranno, diventerà una pièce teatrale scritta a quattro mani con Federico Buffa, che il 26 ottobre 2017 mi ha scritto questa email (firmata come suo costume “F”, che qui sta per Fede ma è pur sempre... una Effe, e a buon intenditor... (con quel che ne segue):

Quel libro è un atto d’amore. Lorenzo ed io abbiamo fatto una serata insieme, sul Falco; su una terrazza napoletana e lui ha raccontato la parte bolognese. La città di Bologna ci darebbe la palestra Furla ove si allenava in quei gg bolognesi. Me la chiedono da due anni quella storia.

F

Ecco, sarebbe ora di rispondere sì. O non sareste... Sani da legare.

Redazione di Sky Sport

Milano-Rogoredo, 12 febbraio 2018

- Lorenzo Sani, perché Vale ancora tutto? E perché già in Vale tutto c’era un intero capitolo dedicato a Connie “The Hawk” Hawkins?

«“Vale tutto” è una regola da campetto, da playground, “No blood, no foul”: quindi vale più o meno tutto. Il libro uscì per una piccola casa editrice bolognese, Italica, fondata da Enrico Brizzi, l’autore di “Jack Frusciante”, oggi grande camminatore e narratore di avventure camminate. La casa editrice fu anche un po’ travolta dal successo, fece mi sembra cinque edizioni, non riusciva a rincorrere… Il libro usciva ed era già esaurito, anche perché erano piccole tirature. Andò in testa anche ai libri di sport più venduti su Ibs, ha avuto un buon successo. Poi la casa editrice chiuse».

- Qui parliamo ancora di “Vale tutto”, anno?

«2014. Il libro si è esaurito, non era più reperibile neanche usato, né su ebay né su Amazon. Non si trovava più neanche una copia. Io continuavo ad avere delle richieste e ho avuto la fortuna di incontrare l’editore Roberto Mugavero, patron di Minerva, che adesso sta pubblicando un centinaio di titoli l’anno. È una casa editrice in forte espansione, e lui nonostante il libro fosse di recente pubblicazione si è detto disponibile a rieditarlo, chiedendomi però di aggiungere qualcosa d’inedito. Allora io ho messo dentro le storie che avevo lasciato fuori».

- La storia di Hawkins c’era già nella prima edizione.

«Hawkins c’era già nella prima. Ho messo dentro la storia di Rodolfo “Rudy” Terenzi. È una storia che mi ha colpito moltissimo perché in “Vale tutto” il taglio, il senso, era raccontare storie umane, di persone. Lo sport e la pallacanestro in realtà erano lo sfondo per tirar fuori delle persone, delle storie, dei percorsi».

- E quindi chi meglio di Hawk.

«Hawkins io l’ho scoperto una sera a tavola. Ero a cena con Mauro Di Vincenzo, e la storia che ho scritto in pratica lui me l’ha raccontata dalla fine, cioè da quell’episodio della medaglietta. E da lì siamo andati indietro, in questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto a tavola, m’ha raccontato di quando lui allenava a San Lazzaro, in Promozione. Non è paragonabile a quella di oggi, perché c’erano meno categorie, quindi il livello era buono, ma era Promozione. E Hawkins, che aveva deciso di rimanere a Bologna perché ci si trovava benissimo, mentiva alla moglie, poveretta, dicendole probabilmente di avere trovato un ingaggio, aggiornandola ogni tanto sui “risultati”…». [ride, nda]

- Perché le mentiva e pur non avendo un contratto aveva deciso di non tornare negli USA? Un ingaggio altrove l’avrebbe trovato comunque, o no?

«Mah, non lo so. All’epoca per un giocatore a trentacinque anni era un po’ diverso rispetto a oggi. Era stato fermo circa un anno per il ginocchio e all’epoca i giocatori di trentacinque anni erano considerati vecchi. Soprattutto gli americani. Poi non era possibile fare dei tagli, quindi c’era anche la preoccupazione – mi hanno raccontato i testimoni dell’epoca, fronte Fortitudo – che lui, una volta rimessosi in condizioni di essere competitivo, prima di giocare, poi se fosse arrivata una chiamata NBA, avrebbe lasciato la Fortitudo senza uno dei due stranieri».

- Anche a trentacinque anni gli sarebbe potuta arrivare quella chiamata NBA?

«Anche a trentacinque anni. Questo era il timore, fondamentalmente, della Fortitudo, di Angelo Rovati. Rovati è stato quello che si è arreso per ultimo a quest’idea. John McMillen si è messo a piangere… Lui sognava di poter allenare Hawkins. Me l’ha raccontato la moglie di McMillen, Lella Moruzzi. Persona molto carina, la figlia di Paolo Moruzzi, il quale all’epoca era il presidente della Fortitudo».

- Hawk a Bologna si trovava bene, ma di soldi ne aveva pochini. Vestiti, sempre quelli…

«Vestiti, sempre quelli. Sempre con gli zoccoli. Gli zoccoli di questo suo amico, Maurizio Gatti».

- Dieci mesi in Italia senza uno straccio di contratto?

«No, niente, però era molto legato ai due americani di Venezia [l’ala centro Rick Suttle e soprattutto il centro Neal Walk, nda] ma non solo. Perché anche Guido Carlo Gatti [ala ex Gira, 2 scudetti con Varese, nda], lui pure cresciuto nei playground, aveva una venerazione per Hawkins, che negli Stati Uniti era veramente un monumento. A me, per dire, hanno raccontato che quando ci fu il primo McDonald’s Championship [1], nell’ottobre 1987 a Milwaukee, con Tracer Milano, Milwaukee Bucks e nazionale sovietica, in cui all’epoca c’era ancora Arvydas Sabonis, alla dogana sfilò prima Bob McAdoo, tutti in piedi, figurati, un mito; quando arrivò Franco Casalini i doganieri gli chiesero: tu sei l’allenatore di Bob McAdoo? Vedevano ’sto “ragazzino”… Si son messi a ridere. Non ci credevano che potesse allenare lui Bob McAdoo. Lo stesso Connie Hawkins, negli Stati Uniti, era una leggenda assoluta. E se non ci fosse stato quell’incidente, mai del tutto chiarito, poi arrivò questa soluzione tardiva, perché gli han portato via sei-sette anni di carriera…».

- Dimmi delle cose di Hawk che nel libro non sei riuscito a raccontare.

«Sono le cazzate che mi raccontava Maurizio Gatti. Lui era il “fratello” italiano di Connie Hawkins, del quale aveva la medaglietta al collo. Gli zoccoli erano suoi. Quando a Maurizio nacque la figlia, andarono tutti e due in maternità a Bologna e Hawk lo aiutava a portare il latte. Connie era diventato amico di tutte le infermiere e credo che ne abbia trombate una valanga. Me lo raccontava Maurizio, scendendo nei particolari, visto che Connie dormiva nel letto della nonna di Gatti, che era morta da un mese».

- Hawk quanto è rimasto lì?

«Quasi un anno, dieci mesi. Divertendosi come un pazzo».

- E come campava, giorno per giorno? Chiedendo un pasto gratis, soldi in prestito?

«Era sempre ospite di qualcuno. Non era un problema. C’era sempre qualcuno che… Lui non parlava italiano, però aveva iniziato a capirlo. E una cosa che m’ha colpito, ad esempio, è che lui era – a Bologna si dice “infoiatissimo” – molto preso dal rapimento di Aldo Moro. Rimase molto colpito dal rapimento di Moro. Sempre, continuamente, chiedeva aggiornamenti. Cos’era, marzo-maggio 1978…».

- E quindi ben prima della psicosi americana post-sequestro Dozier. [2]

«Prima, prima, certo. Rimase molto colpito dal rapimento di Aldo Moro, quindi era una persona che aveva capito il contesto in cui era arrivato. E gli piaceva. Prima la sua Bologna era formata da due bar, poi i bar son diventati quattro, poi dieci… Per bar intendo punti di ritrovo. In poco tempo era come se fosse sempre stato qui».

- Tu l’hai visto dal vivo giocare?

«No, io poi vengo da Reggio Emilia. Sono andato a Bologna nell’84. Ho visto i filmati su internet».

- A lui mancava la formazione di college. Bill Simmons, nel suo monumentale “The Book of Basketball” sostiene che, se avesse avuto una carriera NBA completa, “Hawk” sarebbe magari diventato un Adrian Dantley o un Alex English: tanti punti nelle mani, qualche limite in difesa e sotto canestro, specie nei playoff.

«Ma probabilmente anche qualcosa di più. Perché lui in qualche maniera ha inventato un nuovo modo di giocare a pallacanestro. Ha reso meno rigidi i ruoli perché lui poteva giocar dappertutto, ragazzi. E poi si divertiva a fare gli assist. Non cercava mai [il tiro forzato]… Ecco, Fulvio Polesello te ne può raccontare un’infinità. Fulvio dice: io non ho mai avuto qualcuno che mi passasse la palla così. Io non ci capivo un cazzo. Lui la sbatteva per terra, senza guardare, con l’effetto. Sembrava giocasse a biliardo. Mai vista una cosa del genere. Se tu guardi i filmati NBA, si vede moltissimo come tratta la palla, sembra una palla da pallavolo».

- Di enormi, oltre alle altre parti anatomiche di cui accennavamo prima, aveva anche le mani. Come Doctor J…

«Come Doctor J. Le mani di Doctor J sono impressionanti».

- Solo che Hawk è arrivato dieci anni prima del Doc.

«Certo. Sai, lui poteva giocar dappertutto. Poteva giocar sotto, fuori, aveva questi ritmi della pallacanestro completamente diversi. Era un giocatore speciale. E per l’epoca anche difficilmente etichettabile. Poi, anche per gli incidenti che gli erano capitati, è finito pure a fare il giocoliere con gli Harlem Globetrotters. E diceva: facevo cose per far ridere i bianchi».

- Sul perché sia rimasto in Italia, mi hai già risposto: si è sentito a casa.

«Si è sentito a casa. Si è trovato benissimo, meravigliosamente. Ha avuto una serie di… “fidanzate”, era uno di compagnia. Era diventato anche un riferimento in posti che, a parte il pub “Number 10” di fronte all’ospedale Maggiore, forse non esistono più. C’è ancora l’insegna, che qualcuno legge “Number io”, non capendo che... [ride, nda] Lì era anche un punto di ritrovo per molti studenti americani. A Bologna era pieno di americani. E d’israeliani. Ed erano anni ancora di Guerra fredda. C’erano anche problemi in Grecia».

- A Bologna poi c’è la Johns Hopkins University, che fa parte di un certo tessuto americano storicamente importante in città.

«C’è sempre stato. E poi c’era un forte insediamento d’israeliani. E c’è ancora chi dice che fossero tutte spie del Mossad…».

- Hawkins perché arrivò proprio a Bologna?

«Ci fu quest’occasione di portarlo a Bologna. L’agente telefonava a John McMillen. L’agente era solo americano, non esistevano agenti “italiani” per gli americani. Bisognava avere delle amicizie in America, il Richard Kaner [che portò in Italia, fra gli altri, Dan Peterson, nda] della situazione o altri. John e Lella erano stati in viaggio di nozze negli Stati Uniti. John aveva fatto incetta di Super 8 e in quasi tutti c’era qualcosa di Connie Hawkins. Poi si organizzavano queste proiezioni nei cinema parrocchiali, con dei sold-out pazzeschi e la gente fuori, perché a Bologna il basket è sempre stato… Bologna ha questa strana genetica, orientata verso gli Stati Uniti sia nella musica jazz, sia negli sport».

- Come te la spieghi, sete la spieghi? C’è un’origine cui si può far risalire tutto questo?

«Io credo sia stata innanzi tutto l’università. Perché l’università a Bologna è da sempre un forte richiamo per gli stranieri. È la più antica al mondo, ha più di novecento anni. Bologna, dal dopoguerra in avanti, è sempre stata la città dell’accoglienza».

- Quanto è diversa la Bologna attuale? Non c’è più quella Bologna?

«La Bologna attuale sta soffrendo, un po’ come soffrono tutte le città in questo momento. Adesso c’è qualcosa che ci accomuna, come popolazioni: la diffidenza per il diverso. Bologna non era così. Era l’opposto. Era l’apertura totale. In quegli anni, parlo di fine anni Settanta, è stata anche un grande centro, direi pilota, sia per la musica, sia per le arti in genere, dalla poesia alla letteratura. E non solo. Pensa soltanto a Eco, al Gruppo 63, a quello che è stato il movimento a Bologna negli anni metropolitani, che son “nati” a Bologna: che cos’era il ’77, cosa è stato il ’77, pagina molto dolorosa ma anche di grande creatività. Sono uscite storie meravigliose, da quegli anni, che di Bologna hanno fatto un po’ non dico la capofila in Italia ma una città di riferimento sicuramente sì».

- Di sicuro per il basket: c’erano tre squadre bolognesi in Serie A.

«C’erano tre squadre in A a Bologna. Ci sono state persino cinque squadre bolognesi con trascorsi in Serie A. Nel 1951-52 c’era l’OARE, che era la squadra-emanazione dell’Officina Automezzi Riparazioni Esercito. Nel 1955-56 c’era il Mazzini-Moto Morini, una squadra che è durata nove anni ed è stata anche quella una chimera. Nel libro che sto scrivendo racconto la storia di questa squadra dove da ragazzi, nel penultimo anno di vita della società, giocarono Gabriele “Nane” Vianello e Paolo Vittori. C’erano Vianello, Vittori, José Henrique (Enrico) De Carli, Paolo Conti che adesso è un grandissimo scultore, cioè dei giocatori… Poi, da un giorno all’altro, il commendator Alfonso Morini s’innamorò di Tarquinio Provini e quindi tutto quello che prima metteva nella pallacanestro, anche qui una squadra nata al bar, più o meno come la Fornaciari, Morini lo mise poi nelle corse motociclistiche. Fu la sua la prima moto ufficiale di Giacomo Agostini, il Morini “due e mezzo”. Son tante belle storie legate alla pallacanestro. C’erano la Alcisa, il Morini, l’OARE, ovviamente il Gira, che è stato a lungo il vero rivale cittadino della Virtus, perché la Fortitudo non esisteva. La Fortitudo soltanto dopo la fine dell’Alcisa subentrò. Comprò il titolo per venti milioni dall’Alcisa e fece la Serie A, non venne mai promossa in Serie A la Fortitudo, ci si trovò».

- Tu sei tifoso Fortitudo. Hawkins, con quella storia lì, solo alla Fortitudo poteva andare…

«È una storia tipicamente fortitudina. Poi magari se fosse arrivato a Milano, si sarebbe trovato benissimo a Milano, o a Napoli…».

- Mi riferivo alle due sponde di Basket City.

«In realtà non credo che lui vivesse il dualismo nei confronti della Virtus».

- Io parlavo più di dnadei due club…

«Certo, lui era proprio “da Fortitudo”. Assolutamente sì».

- Pur non avendolo visto giocare con quella maglia, Hawkins che cosa ha rappresentato, e ancora rappresenta, per te e più in generale per un tifoso della Effe?

«Lui e Artis Gilmore son stati il picco assoluto».

- Quella era ancora un’Italia in cui venivano campioni come Hawkins, Gilmore…

«Artis un po’ di anni dopo [nel 1988-89, nda]. Però, sì, era un’Italia in cui Marvin Barnes andò a Trieste… “Bad News”: io in una fottuta macchina del tempo non ci metto piede! [negli USA si era rifiutato di prendere un aereo che, attraversando fusi orari diversi, sarebbe atterrato a un orario antecedente a quello della partenza, nda]. Sono arrivati dei giocatori leggendari. Swen Nater, andando indietro e parlando non solo di neri. McAdoo. Michael Cooper. Il rimpianto, con Hawkins, è non averlo mai visto giocare, di non averlo mai visto veramente in campo. È diventato una leggenda che si tramanda oralmente. Un po’ come quella del “Barone”, Gary Schull, che resta il mito per antonomasia dei tifosi biancoblù. Quella foto fu scattata da Breveglieri, lo stesso della copertina di “Vale ancora tutto”. La foto di copertina è del ’54, la prima volta che gli Harlem Globetrotters arrivarono a Bologna. C’è anche Meadowlark Lemon. Fu una delle prime uscite di Lemon».

- Non ti secca un po’ che si parli di “Basket City” solo per l’èra di Cazzola-Seragnoli, di Danilović-Myers? In realtà l’origine di Bologna “Basket City” è molto più antica…

«Bologna è la città del basket, se vogliamo tradurla in Basket City; ma è anche la città del baseball, è stata la città del football americano. È stata la città del jazz. È stata sempre una città molto aperta verso l’America, gli sport americani, la musica, le arti. È sempre stata, e credo che in qualche maniera ancora sia, una peculiarità di Bologna questo suo sapersi aprire agli altri, al mondo».

- Chissà se è anche per questo che l’attuale proprietà del Bologna calcio sia nordamericana.

«Mah, chi lo sa. Adesso le squadre di calcio hanno assunto una dimensione e un giro d’affari che o entra qualcuno veramente con tanti soldi sennò durano poco. Io ho visto un sacco d’imprenditori locali, ma sono rimasti a metà del guado. A parte Cazzola, un affarista pazzesco, che riuscì a prendere il Bologna in pratica per cinque milioni, cioè a prezzo di fallimento, e a cederlo dopo la promozione e quindi a guadagnarci. Dopo, tutti quelli che l’hanno preso hanno avuto grandi difficoltà».

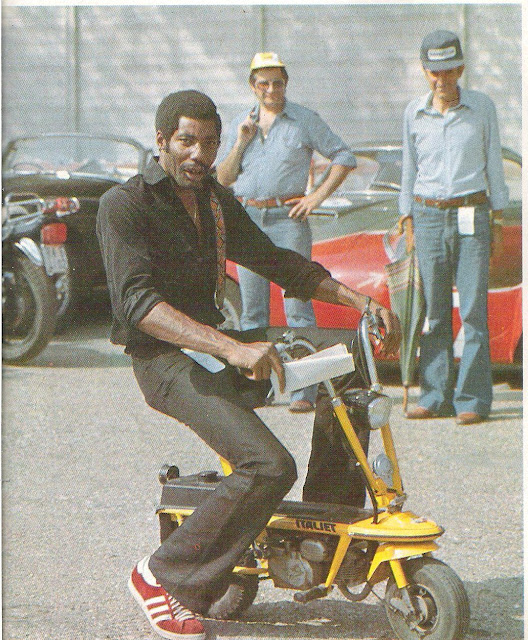

- Cazzola fu anche storico patron del Motor show: per associazione d’idee mi hai fatto venire in mente quella foto di Hawkins in sella a una minimoto.

«Forse nel libro non l’ho messa e questa mi è stata raccontata da Maurizio Gatti, che ha fatto per anni l’autista a Jacopo Fo. Gatti è proprio uno da compagnia, classico bolognese. Lui era il “fratello di latte” di Hawkins in quei mesi. Il risolvo-problemi della situazione. C’era un problema in casa con il riscaldamento, la società mandava lui. C’era da portare qualcuno da qualche parte, si muoveva sempre lui. Era un po’ il factotum. Hawkins era un entusiasta di qualsiasi cosa. Gli dicevano: stasera andiamo all’ippodromo a veder le corse. “Subito, andiamo all’ippodromo!”. E coinvolgeva gli altri. Hawkins coinvolgeva un sacco le persone. Gli volevano bene tutti, per cui non potevi non notarlo: in un bar, in un locale. Lui poi per le donne impazziva. Come tanti, no? Soprattutto questi giocatori che erano abbastanza famosi».

- Soprattutto per uno con la sua storia: da ragazzino era povero, sempre con gli stessi vestiti troppo corti e che marinava la scuola per via della dislessia e per paura di essere preso in giro.

«In quegli anni invece i giocatori neri “scontavano” il pregiudizio al contrario: vedevano che qua erano accolti come degli dei. A nessuno fregava niente se erano neri. C’era anche questo da considerare. Fessor Leonard, quando Franco Arrigoni (suo compagno alla Fortitudo nel 1975-77, nda) gli portò due fiorentine prese da un suo amico macellaio di Crevalcore, perché chiacchierando Fessor gli aveva detto: ah, io impazzisco per la T-bone steak, Fessor rimase sconvolto e disse: è la prima volta che un bianco fa qualcosa per me. Gli sembrava impossibile. All’epoca eran passati solo vent’anni dal rifiuto di Rosa Parks del ’55. Ancora oggi mi ricordo che andai all’olimpiade di Atlanta del 1996 e chiesi un’informazione su uno sport a una famiglia che avevo visto uscire da un campo gara, e m’han detto: non so, è uno sport da neri, questo… M’han mollato lì e sono andati via. Ancora oggi [per i neri] al Sud è tosta, eh. È durissima. Quindi figurati: arrivare in una realtà così… È ovvio che Hawkins ci ha messo del suo, col suo carattere solare, aperto, ha facilitato queste relazioni. È stato più difficile per Fessor, che invece era un ragazzo molto chiuso. Era anche 2,16, girava con ’sti capelli, lui era un maniaco dei capelli, si faceva continuamente le trecce, per avere la testa riccia. Girava con le cuffie, e all’epoca venivan giudicate stranezze. Io sono andato a rileggermi un po’ i giornali di quell’epoca. Il fatto che girasse con le cuffiette come fanno oggi – oggi vedi solo della gente con le cuffie – era usato contro di lui: è uno che non si vuole integrare, uno che in testa ha solo la musica, musica e droga, poi associavano musica-e-droga, nero-musica-e-droga: era fatta. Finita. Per anni Fessor Leonard, per tutti, era “morto per droga”. Io invece ho fatto una controinchiesta, che poi non è stata neanche tanto difficile, bastava andare a sentire anche chi l’aveva ritrovato. La polizia cantonale di Lugano ha sempre escluso, sin dal primo momento, che ci potessero essere di mezzo la droga o dei sonniferi. Anche l’ipotesi del suicidio, accreditata in seconda battuta, insieme con quella della morte per droga, o in associazione per droga e sonniferi eccetera, mi ricordo i titoli dei giornali, ce li ho ancora fotocopiati. La Notte: «Si è ucciso come un bonzo». Il Carlino: «Analisi particolare sul cervello di Fessor Leonard». Analisi particolare…?! Se fosse morto un bianco... Son storie che ci mettono di fronte a uno specchio. Son storie lontane ma se tu guardi bene ci son tanti profili di attualità, in queste storie. Ed è il motivo per cui le ho scelte, e perché m’hanno appassionato. Io ho provato a immaginarmeli quegli anni. Non c’ero ancora a Bologna, però poi conoscendo Bologna e un po’ i posti, ho provato a immaginarmeli. Avevo sentito parlare tanto anche di posti che non esistono più e che erano un punto di ritrovo».

- Della storia di Hawk prima che lui venisse a Bologna che cosa ti ha colpito?

«Di lui, della sua storia pietosa, la messa alla berlina. Anche lì credo che la componente razziale abbia avuto un ruolo decisivo. Anche se va detto che pure Doug Moe, che poi venne in Italia, a Padova dove fu un grandissimo giocatore allenato da Nikolić, sempre per una storia di scommesse a livello di college, non ebbe subito la chiamata dai professionisti della NBA. Passò anche lui dall’ABA, come Connie… Io ho visto il suo autografo: Connie aveva un autografo da bambino. Il problema è che lui non era uscito dal college, mentre altri sono usciti nelle sue stesse condizioni ma con la laurea». [ride amaro, nda]

- Mi hai detto che a Bologna si è visto un Hawkins solare, prima non lo era mai stato…

«M’han detto che prima era l’opposto, carattere molto chiuso, molto timido. A Bologna gli si è aperto il mondo. Aveva tutto questo background familiare, comune però a tanti altri sportivi neri di quegli anni. E anche dei nostri tempi, perché se tu guardi la differenza tra Ben Johnson, che per sopravvivere mangiava i piccioni al parco di Toronto, e Carl Lewis… Pur essendo tutti e due neri, uno a Santa Monica, un po’ fighetto; l’altro…».

- Che cosa ti è rimasto dentro dopo aver raccontato Hawkins?

«Il fatto meraviglioso di questa storia bellissima, proprio per quello che abbiamo detto prima. Perché c’è stata una sorta di trasformazione: a lui si è aperto il mondo. È diventato un’altra persona. Il fatto che lui sia capitato in Italia, a Bologna in particolare, è una bella medaglia che ci mettiamo. Anche Michael Ray Richardson a Bologna ha fatto di tutto e di più. Ogni tanto ci torna perché a Bologna si è anche sposato. Mi raccontava la moglie che lui ogni tanto metteva sul caminetto una foto di un bambino nuovo e lei gli chiedeva: “Sei tu da piccolo?”. “No, no: è un mio figlio”. Ogni tanto scopriva che… Lui ha figli dappertutto. Questi si riproducono dappertutto».

CHRISTIAN GIORDANO

NOTE:

[1] McDonald’s Championship: Nell’ottobre 1987 fu un evento amichevole col quale la FIBA rimpiazzò la sua stessa Coppa Intercontinentale. I Milwaukee Bucks furono la prima squadra NBA a ospitare la competizione.

[2] James Lee Dozier: il generale statunitense, all’epoca comandante della Natonell’Europa meridionale, rapito a Verona il 17 dicembre 1981 e liberato a Padova il 28 gennaio 1982. Il sequestro Dozier è considerato l'episodio che segna l’inizio del declino delle Brigate Rosse dopo gli eventi degli “anni di piombo”.

Commenti

Posta un commento