CAPITOLO 14 - L’uomo da 6 milioni di dollari (per 7 anni)

«Sono contento di essere arrivato nella NBA e di aver fatto meglio di quanto la gran parte della gente si aspettasse. È stato esaltante e mi sono divertito un mondo. Forse in tutta la mia carriera non avrò mai un’altra stagione come questa, con tutta questa pubblicità e tanta attenzione da parte dei media…»

– Michael Jordan

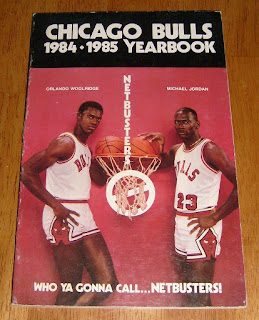

«È come far parte del Victory Tour di Michael Jackson coi Jacksons Five. Lui era Michael e noi i Jacksons»

– Orlando Woolridge

di CHRISTIAN GIORDANO ©

Michael "Air" Jordan

© Rainbow Sports Books

Il lancio della monetina. Abbiamo già visto com’era andata: lanci in aria una moneta e a volte vinci, a volte perdi. I Chicago Bulls, stavolta, avevano vinto, senza neanche partecipare. Ora passavano alla cassa a riscuotere. Prima, però, dovevano essere loro ad allargare i cordoni della borsa: i Tori avrebbero dovuto mettere in palio la posta necessaria per poter “scoprire” l’asso che la dea bendata aveva messo loro in mano. Quanto valeva quella posta per “vedere”? Seimila bigliettoni. Per sette anni di contratto.

Un bell’affare (per entrambe le parti), non c’è che dire. Ma a Michael un settennale a 850 mila dollari l’anno (più ovvi incentivi e benefit vari) non bastava, lui voleva qualcosa in più. Per una volta, però, è bello poter raccontare di clausole e clausolette perché, in questo caso, esse non ebbero nulla a che fare col vil denaro. Per Jordan, infatti, giocare a pallacanestro è sempre stato come respirare o mangiare: un’esigenza fisiologica, insomma. E, come tale, non vincolabile contrattualmente.

«Il campo di basket è sempre stato il mio rifugio» ha confidato in migliaia di occasioni MJ. «È là che vado quando ho bisogno di andare in qualche posto dove possa trovare una risposta ad un problema, o solo per staccare la spina. Quando firmai per la prima volta con i Chicago Bulls, nel 1984, il contratto collettivo dei giocatori NBA comprendeva una clausola che proibiva ai giocatori stessi certe attività durante la offseason, compreso giocare. Se giocavi senza ottenere il permesso della squadra e t’infortunavi, la squadra poteva rescindere il contratto che aveva stipulato con te. Non c’era verso che io potessi vivere con quel tipo di restrizione. Io avevo bisogno di giocare. Non era solo perché sul campo mi sono sempre sentito come a casa mia, è che io impiegavo l’estate per migliorare. I Bulls finalmente acconsentirono di includere quella che io chiamai “Love of the Game Clause”. All’epoca, pochissimi giocatori, o forse nessuno ottenevano quel genere di libertà che i Bulls avevano concesso a me. Io potevo fare quello che avevo sempre fatto, potevo giocare a basket senza doverne pagare le conseguenze».

Questi, quindi, i termini dell’accordo che Michael Jordan aveva firmato il 12 settembre 1984 con il management della franchigia dell’Illinois per approdare nella NBA di rossonero vestito. La possibilità di giocare come e quando voleva lui, anche al di fuori degli impegni coi Bulls, e sette anni di vincolo in cambio di seimila bei dead presidents (i “presidenti morti”, come gli americani, sempre originali e “poetici”, sono soliti definire i dollaroni per via dell’effigie dell’amato primo presidente, George Washington, stampata sulla preziosa carta verde.). Tanti? Pochi? A giudicare col senno di prima, per qualcuno erano anche troppi.

Quando Michael Jordan arrivò nella Windy City, pur essendo altamente raccomandato, nel senso positivo del termine perché fresco reduce dalla doppia nomina di giocatore dell’anno di college 1983 e ’84, oltreché freschissimo campione olimpico in carica, nessuno si aspettava che sarebbe diventato la più grande superstar di questo sport. Anzi, più di qualcuno aveva storto la bocca alla notizia che ad una matricola venisse allungata una cifra del genere, ancor prima di sapere se sarebbe stato in grado di giocare a quei livelli. Un concetto, questo, che oggi fa sorridere se pensiamo alle stratosferiche cifre sparate da certi rookie contemporanei che, prima ancora di aver giocato una sola partita di NBA, chiedono ai proprietari contrattoni che, da soli, valgono come l’intera franchigia. Come a dire, voglio un vitalizio sulla fiducia, please. E quelli, che bravi, glieli firmano pure.

Prima dell’arrivo di Jordan i Chicago Bulls erano, dal punto di vista strettamente tecnico, una squadra orribile. Nella stagione 1983-84, quella immediatamente antecedente al suo approdo nella NBA, i Tori avevano compilato il peggior record nella storia della franchigia (27-55) – le analogie con la “storia” professionale di Bird continuano –, cogliendo addirittura una vittoria in meno dell’anno prima. Nel 1984-85, con Jordan da subito in quintetto, i Bulls sarebbero stati una squadra orribile ma con una brillante matricola.

«È nata una stella»

La prima gara casalinga, coincidente con l’apertura della stagione, disputata al vecchio Chicago Stadium il 26 ottobre ’84, fece forse apparire il settennale firmato dai Bulls esagerato.

Al suo debutto NBA, infatti, un Jordan visibilmente nervoso mise dentro appena cinque dei suoi sedici tiri dal campo, raggranellando “solo” 16 punti totali nella vittoria per 109-93 sugli allora Washington Bullets , che scarsissimi non erano. I 13.913 presenti si aspettavano un esordio migliore da parte di Jordan, che sbagliò moltissimo da fuori, anche se le sue cifre, a parte l’orrido 5/16 da due, non erano state proprio da buttare via perché il pupo aveva smazzato 7 assist e tirato giù 6 rimbalzi. Non male per una matricola ma un po’ poco per quel “costoso” pezzo di carta valevole sette anni. Intendiamoci: era stato un buon esordio ma niente di travolgente, anzi, i veri “fenomeni”, in quella circostanza, erano sembrati i compagni Orlando Woolridge (28 punti per lui) e Quintin Dailey (25).

Il Chicago Tribune dell’indomani commentò così la prova del futuro e per allora non certo futuribile “Air”: «Mike si è dimenticato a casa il suo tiro in sospensione, ma per stavolta lo perdoniamo». Questo tanto per far capire su chi fossero puntati i riflettori fin dal primo istante della sua carriera professionistica, il cui inizio aveva avuto il momento più “memorabile” quando Jordan fu gettato a terra da Jeff Ruland, il corpulento “centrone” dei Bullets. Quel rude benvenuto nella NBA gli lasciò la testa e il collo indolenziti, ma Michael si rialzò e continuò a giocare: ci sarebbe voluto ben altro per fermarlo.

Per spiegare al presumibilmente disorientato lettore l’apparente contraddizione tra il fatto che a Jordan, tecnicamente parlando, non si chiedesse la luna e che Chicago, economicamente (800mila dollari per il solo primo anno) gliel’avesse invece concessa, bisogna fare un passo indietro e tornare al training camp dei Bulls. Nel momento in cui Michael Jordan si presentò al ritiro prestagionale, tutti pensavano fosse bravo, ma nessuno sapeva quanto. Ma non ci volle molto perché chiunque se ne potesse fare un’idea, e anche molto chiara. Fin dai primi giorni di raduno, la voce degli exploit di quella matricola di nome Jordan, dalle gambe a dir poco esplosive incominciò a spargersi per tutta la Lega, e rimbalzavano dappertutto: dal coach dei Bulls (strabiliato da quanto visto nelle partitelle del ritiro) agli addetti lavori, dai media ai tifosi. Qualsiasi squadra schierasse Jordan, era il succo delle dichiarazioni di coach Loughery, avrebbe vinto. Le attese avevano raggiunto altezze siderali. Era quello che Jordan voleva.

«Il mio approccio in vista del training camp da rookie», ricorda Michael a proposito del periodo di preparazione immediatamente precedente al suo primo campionato nei pro, «era quello di impressionare. Io volevo fare colpo sui miei compagni di squadra, i miei allenatori, i proprietari, tutti quanti. Volevo che dicessero: “Questo ragazzo ha qualcosa di speciale. Questo qui ha la mentalità giusta, le qualità giuste, le giuste motivazioni”. Tutti i miei sforzi di quel primo anno erano finalizzati a dimostrare che cosa sapevo fare. Davo tutto quello che potevo, in ogni momento. Provavo a vincere ogni esercitazione, ogni scrimmage. Provavo a dominare, ma mai a parole. Sentivo che fin quando non mi fossi guadagnato il diritto di parlare, non avrei detto una parola. Io ero il secondo giocatore più pagato della squadra, ma non l’ho mai fatto pesare. Non sono mai andato a comprarmi macchine e vestiti come fanno le matricole di oggi. Ho sempre cercato di vestire bene, ma non ho mai voluto essere il più elegante. E neanche andarci vicino. Vivevo molto sobriamente. Al di fuori del basket, volevo inserirmi, ma sul campo ero molto serio. Volevo emergere». Detto fatto.

Già al secondo giorno di training camp, l’allenatore Kevin Loughery aveva fatto svolgere ai giocatori una serie di esercizi di uno-contro-uno. Dopo aver visto Jordan andare da un’estremità all’altra del campo, tirare via la palla da sopra il ferro da una parte e andarla a schiacciare dall’altra, Loughery si rese conto che Chicago, con quella chiamata numero tre di qualche mese prima, aveva scelto qualcuno di davvero “speciale”, se vogliamo usare le parole di Michael.

«Una volta trovatici al camp con Michael,» avrebbe dichiarato anni dopo il coach di quei Bulls «per prima cosa ci rendemmo conto che era un tiratore migliore di quanto si pensasse».

Le doti di tiratore sciorinate da Jordan, infatti, sorpresero favorevolmente gli allenatori dei Bulls, cancellando ogni dubbio sulla sua capacità di giocare nel backcourt. Ma ciò che fece ancora più impressione fu il modo in cui sapeva trattare il pallone, la facilità con la quale si muoveva in palleggio per il campo, liberandosi dei difensori per andare al tiro.

In poche parole, aveva già il primo indispensabile requisito per giocare nella NBA: la straordinaria capacità di crearsi da solo il proprio tiro. Al college, Jordan aveva giocato in un disciplinatissimo passing game come quello di North Carolina, quindi le sue doti di ballhandling e la sua creatività non erano state tanto messe in luce. Come avrebbe confermato lo stesso Loughery: «Sapevamo già delle sue doti atletiche, ma North Carolina era sostanzialmente una passing team e quindi il suo bagaglio tecnico-tattico era completo, cosa che si poteva immaginare perché era stato sotto Dean Smith.

Ma fin da subito, c’erano stati parecchi indizi che testimoniavano come fosse capace di trattare il pallone e che avesse quel gioco a tutto campo. E sapevamo che potevamo trarne vantaggio». Un’altra cosa che aveva colpito Loughery fin dall’inizio fu (toh, chi l’avrebbe mai detto?) l’incredibile competitività di MJ: «Le sue capacità erano già notevoli, e la sua voglia di competizione era già di altissimo livello. E poi si sapeva imporre. Credo che avesse un tale spirito competitivo e una così formidabile fiducia nelle sue capacità da ricavarne vantaggio nell’approccio mentale alla partita, anche se lui era soltanto una matricola e aveva fatto solo tre anni a livello universitario.

Michael ha “spinto” fin dal primo giorno. Non importa quello che facevano gli altri giocatori, lui li spingeva al limite. I suoi compagni si accorsero subito che sarebbe diventato un giocatore di primo piano. E poi lui aveva una leadership naturale, che non si può insegnare”. E del giudizio di Kevin Loughery ci si può fidare.

Quando era ai New Jersey Nets, Loughery si era trovato alle prese con lo stesso, graditissimo tipo di problema di gestire una stella, e che stella!, che faceva i primi passi in una lega: Coach Kevin era riuscito infatti a guidare un certo “Doctor J” al titolo ABA. “Io ho allenato Julius Erving quando era giovane, anche se non proprio così giovane com’era, all’epoca, Michael, e credo che la differenza che ho riscontrato tra i due sia che Michael aveva un’incredibile fiducia in se stesso ed era a suo agio nell’essere qualcosa di più di uno dei semplici leader effettivi della squadra. “Doc”, d’altra parte, era la star più facile che si potesse allenare».

Il buon Kevin non credeva ai suoi occhi: non solo si trovava di fronte ad un gran giocatore ma ad un gran giocatore da allenamento, che aveva dimostrato da subito di mettercela tutta ogni giorno, anche e soprattutto durante quelle che, per la stragrande maggioranza degli atleti, sono solo monotone e ripetitive esercitazioni. Non importa chi si trovasse di fronte, che giocatore fosse non contava per Jordan. E quando il coach divideva il roster in due squadre (a quella perdente venivano inflitti 10 giri di campo extra), Michael semplicemente non ammetteva che la propria potesse perdere, e questo prescindendo da quali fossero i compagni.

Sentite, in proposito, il gustoso aneddoto che riguarda quelle partitelle della serie “si arriva ai dieci” che ogni ragazzino appassionato di basket ha fatto all’oratorio o al campetto sotto casa, e che, tipicamente, chiudono una sessione d’allenamento. La leadership di Michael era incredibile,» procede come un fiume in piena (di elogi) Loughery «e arrivava addirittura al punto in cui, se alcuni dei suoi compagni di squadra non si trovavano bene con lui, era perché lui gli stava troppo addosso. Michael voleva solo vincere. Lui voleva vincere in ogni situazione, anche in allenamento. Proprio per questo noi di solito mischiavamo le squadre, come quando giocavamo fino ai 10. Lui portava avanti la sua squadra fino al 7-0 e, a quel punto, io lo mettevo nell’altra squadra. Cosa che lo mandava veramente in bestia. Io credo che ci siano pochissimi giocatori che avessero quello che Michael aveva. C’era Magic Johnson e c’era Larry Bird. Ma erano in pochissimi».

Accortosi di quale arma devastante poteva avere fra le mani, Loughery decise immediatamente di ridisegnare l’attacco dei Bulls. Gli schemi furono accantonati, rimpiazzati da isolamenti, creati per consentire a Jordan di trovarsi contro un difensore ormai rimasto solo, così che potesse operare in uno-contro-uno.

«Innanzi tutto, non avevamo molto talento» ammette candidamente Loughery. «All’infuori di Michael, avevamo alcuni role players e qualche giocatore giovanissimo. Allora, una volta visto quanto era forte, decidemmo, assieme a Michael stesso che lo avremmo impiegato il più possibile. Davvero non avevamo altra scelta che giocare al servizio delle sue qualità. Io credo che si debba sempre cambiare il sistema di gioco in base al talento a disposizione, e così di sicuro si dovette fare all’epoca, a meno che non si fosse avuto il totale controllo dell’intera organizzazione – allora sì che puoi inserire nel tuo sistema i giocatori che vuoi – che è ciò che stiamo vedendo fare a certi coach oggi».

Ogni riferimento ai vari Pat Riley a Miami, Rick Pitino a Boston o John Calipari ai New Jersey Nets, tutti allenatori-manager, e nel caso di Riley addirittura comproprietario della franchigia, sembra assolutamente non casuale. «Ma io credo che nel 90 percento dei casi, e specialmente a quei tempi, si debba giocare secondo le qualità dei giocatori».

Una lezione tanto elementare quanto poco recepita da certi tecnici “professorini” d’oggi, non solo nel basket. La posizione di Loughery, in ogni caso, è facilmente spiegabile perché allenando, a quell’epoca, si trovava ben lontano dal ricoprire quegli incarichi dirigenziali che avrebbe assolto, guarda caso proprio accanto a Riley a Miami a fine carriera, quindi sulla panca ragionava esclusivamente da tecnico, non da general manager.

Il fatto che dovesse essere sempre e solo Jordan, per di più al suo primo anno di professionismo, a cantare e portare la croce (leggasi costruire e portare a termine l’azione), suonava lo stesso un po’ strano anche alla buonanima di Loughery, che abbozzava l’unica difesa possibile, la manifesta inferiorità dei compagni. «Con noi – argomentava – si era verificata una situazione un po’ più particolare per via di chi era lui. Noi impiegavamo Michael molto di più come point guard, cosa che non credevo avremmo mai fatto. Avevamo lui a portare palla più di quanto avessimo programmato. Sono convinto che sia stata una cosa che abbia aiutato molto Michael, che proveniva da un’atmosfera più da passing-game». Anche se non va dimenticato che Michael, guardia, c’era cestisticamente nato fin dai suoi trascorsi alla Virgo Junior High sotto Coach Boylan, che in quel ruolo lo aveva impostato per evidenti limiti d’altezza.

Il carico di sostenere, in sostanza da solo, tutto il peso dell’altrimenti poco brillante attacco dell’intera squadra dei Bulls era una grossa responsabilità per una matricola, ma Coach Loughery sapeva che il suo non era un rookie qualsiasi. «Quello che la gente non riesce a cogliere di Michael – analizza ai giorni nostri Loughery – è che lui è grande nella conoscenza del gioco, ma veramente grande. Era uscito dal college allenato in modo fantastico e anche quello era stato un vantaggio, non gli serviva molto per adattarsi».

Non ci volle molto perché si avvertisse l’impatto di Jordan. Dopo aver segnato 21 punti in una sconfitta subita a Milwaukee, Jordan, tolti definitivamente gli ormeggi dei suoi timori di rookie, prese il largo: 37 punti in casa contro gli stessi Bucks, stavolta battuti, alla sua sola terza partita come professionista. Jordan, che fu protagonista assoluto di quella vittoria per 116-110 segnando 20 degli ultimi 26 punti della sua squadra, fece un tal effetto sugli astanti che la allora guardia di Milwaukee Mike Dunleavy, in seguito coach dei Lakers e degli stessi Bucks, nel dopopartita commentò: «Ha mostrato una straordinaria padronanza di sé. Pochissimi esordienti possono entrare nella NBA e dominare come fa questo ragazzo».

L’8 novembre, a New York, Jordan segnò 33 punti davanti a 19252 attoniti spettatori. Subito dopo la partita, il marmocchio volante fu assalito da un’incredibile moltitudine di giornalisti, una calca che costrinse il compagno di squadra Wes Mathews, suo vicino di box, forse un po’ travolto e di sicuro tanto invidioso, a gridargli: «Ehi, Michael Jordan, fatti un palazzo tutto per te!».

Cinque giorni dopo, in cartello c’era la sfida con San Antonio e fu un’altra recita da applausi. Il foglietto di fine gara che contiene le statistiche ufficiali riportava un “45” esplicativo. Era stata la causa scatenante del contagioso mal di testa che aveva colpito tutti quelli che si erano alternati a marcarlo: George Gervin (una stella vera, seppure solo in attacco), Gene Banks (gran tiratore, lo stesso per cui aveva un debole Deloris Jordan quando Banks impazzava a Duke) e Alvin Robertson (altra matricola, compagno di Mike ai Giochi di Los Angeles e grandissimo difensore).

Ormai Jordan aveva colpito tutti e la nascita della nuova stella nel firmamento della NBA venne subito fotografata benissimo da Sports Illustrated, rivista cult per gli sportivi d’America ma diffusa in tutto il globo, che sbatté il “mostro” (di bravura) in copertina con un titolo forse banale ma essenziale: «A Star is Born». L’occhiello non dava adito a dubbi: «Michael Jordan Lights Up The NBA». Era nata una stella, che avrebbe illuminato non solo l’immenso pianeta della Lega ma anche l’intera galassia del basket.

Un altro episodio merita di essere raccontato. Coloro i quali presenziarono al debutto di Michael alla L.A. Memorial Sports Arena, campo casalingo della seconda squadra di Los Angeles, furono testimoni di un movimento che solo lui avrebbe potuto fare. Intanto, nell’azione immediatamente precedente a quella che stiamo per descrivere, aveva segnato un jumper agganciando i Clippers sul 100-pari.

A 1’:26’’ dalla fine, Jordan asfissia in difesa Norm Nixon e forza la star dei Velieri a tirare un mattone che non prende neanche il ferro, Caldwell Jones intercetta il tiro sbagliato e allenta a Jordan un passaggio a due mani. Questi, trovatosi da qualche parte nella metà campo avversaria, raggiunge la palla e incomincia a “caricarsi” per poi esplodere in una di quelle schiacciate che sono sempre state il suo marchio di fabbrica. All’improvviso, però, si vedono le braccia di Derek Smith che afferrano Jordan e lo cinturano frontalmente mentre è ancora a mezz’aria. Michael non fa una piega e, sempre in cielo, in qualche modo, con strabiliante leggiadria, fa partire un tiro mentre cerca di compiere un atterraggio di fortuna, impossibilitato perfino a vedere il canestro. Risultato? Facile. Due punti, fallo subìto, tiro libero addizionale insaccato. Gioco da tre punti e vittoria dei Bulls.

Ma non sarebbe finita lì e prima della pausa dell’All-Star Game, Michael avrebbe già dispensato altre pennellate d’autore. Come quella del 21 novembre a Milwaukee, per esempio, dove Jordan dimostrò di essere capace, anche nella NBA, di saper risolvere le partite negli attimi finali. I Bulls vinsero infatti l’incontro sulla scia dei 22 punti nell’ultimo quarto realizzati dal rookie-sensation. L’8 dicembre, a New York , fu sempre lui a decidere: canestro vincente nella sconfitta interna (93-95) dei Knicks. Dopo averne elargiti 45 ad Atlanta e a Cleveland (conditi da 6 schiacciate), 42 (16 tiri segnati su 25 tentati) di nuovo a New York, nella gara vinta il 5 gennaio.

Per far capire il tipino con cui la Lega avrebbe presto dovuto imparare ad aver a che fare, basti ricordare che proprio dopo l’incontro con gli Atlanta Hawks, disputato il 26 gennaio, Jordan, già leader della sua formazione in punti, assist e recuperi, annunciò di volerla guidare anche nei rimbalzi, «solo per sfidare i big men della squadra». E questa di schiacciarla in testa ai “lunghi” doveva essere proprio una fisima di quella specie di Grillo Schiacciante che Michael non vedeva l’ora di dimostrare di essere. E si vede che gli piaceva farlo capire in modo particolare ai pivottoni che erano alti e grossi e che pure non avevano la minima chance di fermarlo. Se poi non erano competitivi, avevano firmato la loro resa. In seguito, per esempio, Jordan fu durissimo con tale Brad Sellers, un 2.09 che in allenamento non doveva nemmeno fronteggiarlo direttamente visto che MJ è una guardia e l’altro un centro, ma che commetteva l’imperdonabile errore di rifuggire come la peste le infuocate battaglie sottocanestro. Ebbene, Sellers venne sistematicamente ridicolizzato da Michael a forza di affondate e battutine. E a ricoprire l’ingrato ruolo non fu che uno dei primi della lunga serie.

La sua prima tripla doppia arrivò il 14 gennaio 1985 in una vittoria per 122-113 sui Denver Nuggets, quando ebbe 35 punti, 15 assist e 14 rimbalzi. E questo sarebbe stato solo uno «slasher» , come lo avrebbe frettolosamente etichettato qualche critico? Un penetratore, un contropiedista, assolutamente devastante in campo aperto e da lanciare in selvaggi uno-contro-uno? Sì, quella matricola era tutto questo ma anche di più. Michael era già andato al di là d’ogni immaginazione, si era istantaneamente rivelato quell’ottimo realizzatore che tutti intuivano e in più aveva dimostrato di saper andare a rimbalzo, passare e giocare una difesa a dir poco feroce. Agli occhi “prosciuttati” di molti “infedeli”, però, MJ continuava ad apparire solo come un grandissimo solista. Soprattutto, perché, pur volendoli coinvolgere, i compagni di squadra non “c’erano”. Quelli, infatti, erano i tempi in cui i Chicago Bulls erano noti semplicemente come i «Michael Jordan & The “Jordanaires”»: era solo per le sue acrobazie aeree che i tifosi impazzivano e che le arene si riempivano. La gente si affollava ovunque i Bulls giocassero solo per vedere Michael ; le sue spettacolari schiacciate capaci di sfidare quella che per noi mortali è la legge di gravità, le esplosive esecuzioni in campo aperto e a mezz’aria, continuamente trasmesse nei montaggi degli highlights nei telegiornali della sera, per l’appassionato di basket erano godimento allo stato puro. Da solo aveva incredibilmente rivoltato l’intera franchigia di Chicago come un calzino. E lo aveva fatto in pratica senza squadra, dato che il solo Orlando Woolridge poteva essere considerato l’unico altro giocatore valido, quello stesso Woolridge con cui Jordan ebbe qualche frizione com’è prassi comune quando ci sono due galletti in un solo pollaio. A metà tra l’ammirato e il geloso per la perdita della leadership della squadra, l’ennesimo “Big O” della storia cestistica si sarebbe così espresso sull’immediata fama del giovane compagno di squadra: «I tifosi volevano strappargli di dosso la canotta. Non era un giocatore di basket, era una rock star» e ancora: «Quando andiamo in trasferta è come se ci andassero i Jacksons Five: lui è Michael Jackson e noi siamo il resto della band». Parole (e… musica) sante.

A.A.A. Cercasi “sopporting” cast

I Bulls erano partiti di corsa con un’incoraggiante striscia iniziale vinte-perse di 7-2 ma poi si erano arenati perdendone quattro in fila, quindi ci fu un nuovo, breve periodo di risultati positivi che portò la franchigia sul 13-9 ad un effimero primo posto (in condominio) nella propria division. Ma dopo il discreto avvio di stagione, i Bulls sarebbero ritornati sulla terra. La squadra patì delle difficoltà e trascorse parecchi dei mesi successivi barcamenandosi attorno alla soglia che stabilisce la decenza, il 50% di vittorie. Tanto era grande la brillantezza individuale di Jordan, tanto era debole il suo supporting cast . Eppure, a sentire il Michael dei giorni nostri, quella formazione non era poi così male: «La squadra dei Bulls del 1984-85 aveva tanto talento puro quanto n’avevano le squadre campioni d’ogni nostro titolo, solo che era tutto potenziale».

Un potenziale, evidentemente, tenuto nascosto. E anche molto bene. Man mano che aumentavano le sconfitte, in Michael crescevano la frustrazione e l’insofferenza verso i propri compagni, i quali, a turno, spesso non vedevano di buon occhio il ragazzo prodigio. E poi c’era quell’ormai antico “vizio” di volere il pallone in mano nei momenti decisivi. Coach Loughery lo aveva capito subito: «Non c’erano dubbi che lui volesse sempre per sé ogni tiro finale. Lo potevi intuire dalla sua mentalità e dalla sua espressione. È sempre stato così: non importa in quale situazione si trovasse: Michael voleva avere la palla». Era stato così alla Virgo JHS, alla Laney HS, nei Tar Heels di UNC. Lo sarebbe stato anche nei Bulls.

Fin da subito, a Chicago, Michael aveva volato, in senso letterale e metaforico, mentre i Bulls erano rimasti ancorati a terra, erano la sua palla al piede. Per far capire, quanto la loro pochezza tecnica lo… zavorrasse, basti dire che una volta Jordan arrivò addirittura a definire in pubblico i propri compagni come dei “Looney Tunes” , sì, avete capito bene: proprio come i mitici personaggi dei cartoni animati della Warner Bros. È vero che in tutta la lega girava la storiella che a Chicago avessero messo Jordan assieme ad un’accozzaglia di gregari e centri di riserva, che la combinazione di talento non era quella giusta, ma i modi di Michael, talvolta, non andavano tanto per il sottile. D’accordo vincere, ma quei giocatori erano persone di “questo” pianeta, non del suo. «La maggior parte di loro – si difende MJ riferendosi ai suoi compagni di allora – non aveva idea di cosa si debba fare per vincere. Alcuni cercavano quel tipo di leadership da me, altri no. Ragazzi quali Sidney Green, Orlando Woolridge e David Greenwood erano dei talenti naturali, ma non erano giocatori di basket. Dave Corzine era un giocatore di basket. Lui non sapeva correre o saltare, ma sapeva giocare. Rod Higgins era un solido all-around player e capiva il gioco. Greenwood? Lui era lì per i soldi. Non ha mai voluto spingersi al di là del suo orticello. Ricordo di essermi slogato una caviglia in allenamento il giorno prima di una partita. Si era gonfiata parecchio, ma non ho mai pensato che fosse così malmessa da impedirmi di giocare. Greenwood mi passò accanto mentre mi stavo facendo curare e disse: “Con quella caviglia ci vorrebbe una settimana prima di farmi giocare”. L’idea di non giocare non mi è mai passata per la testa. Io pensavo a come avrei potuto compensare l’infortunio, a come avrei potuto superare il fatto che non avrei potuto essere al 100%. Notai subito che la mia fame di successo era molto più grande di quella di molti di quei giocatori. Io ero motivato perché volevo riuscire. Non potevo saltare un allenamento, figurarsi una partita. Dal mio primo giorno nella lega fino all’ultimo, ho sempre sentito d’avere molto da dimostrare. La sola differenza tra il 1984 e il 1998 sono le diverse attese di tutti per quanto riguarda il gioco. Ma le mie, d’attese, non sono mai cambiate. Più miglioravo e più volevo migliorare».

Non tutti però avevano quella stessa “voglia” di eccellere di Michael. Jordan si allenava ore e ore al tiro da fuori, certo non uno dei suoi punti di forza appena approdato nei pro, mentre altri suoi teammates “tiravano” d’altre cose. «Ci furono un sacco di cose che successero in quella mia prima squadra NBA» parte piano Michael, per poi far scoppiare la “bomba”, intesa come sostanza stupefacente. In quegli anni, infatti, la NBA era ben lungi dalle (a volte troppo promozionali) crociate antidroga. A Jordan una volta capitò di entrare in una camera d’albergo e di trovare diversi giocatori che stavano sniffando cocaina. Richiuse la porta e se ne andò. «Tutti sapevano che c’erano giocatori che facevano uso di droghe. Io tuttavia avevo socializzato con i miei compagni, ma non andavo dove andavano loro. E non ero tentato da quanto mi stava accadendo intorno. Ero sorpreso dal fatto che alcune persone assumessero droghe, ma la cosa in fondo non mi sconvolse più di tanto. Mi ricordo che pensavo: “E così questa sarebbe la pallacanestro professionistica?. ‘Farsi’ di droga e allo stesso tempo cercare di giocare a basket?”. Riuscivo ad accorgermi di come i giocatori finivano per essere sviati quando non erano psicologicamente forti. Io non ero uno spione e non ho mai permesso agli estranei di rompere il mio legame con la squadra. Decisi di scendere in campo e lasciare che fossero i tifosi a scegliere vincitori e vinti. Mio padre mi diceva sempre: “La crema monta sempre se continui a sforzarti”. Quello era il mio obiettivo».

Era chiaro che i Bulls erano una squadra in transizione, in termini di parco giocatori ma anche di stile, e il successo non sarebbe stato raggiunto fino a che non sarebbero stati portati a complemento di Jordan i giocatori giusti.

La squadra era in transizione anche fuori del campo. Il gruppo proprietario che aveva tenuto il controllo per più di un decennio, un periodo contrassegnato da sconfitte dentro e fuori del campo, finalmente decise di vendere al proprietario dei Chicago White Sox di baseball Jerry Reinsdorf, una mossa che fu approvata dalla lega nella pausa per l’All-Star Game in pieno inverno. Non ci sarebbe stata più una proprietà rappresentata da un’assemblea di soci; ci sarebbe stato un solo uomo in carica, che non avrebbe perso tempo nel fare cambiamenti. Reinsdorf voleva rompere col passato e instillare una nuova cultura nell’organizzazione. Possibilmente una cultura diversa rispetto a quella della gestione appena ereditata, che ormai era diventata la cultura della sconfitta. Così, due settimane dopo aver assunto il controllo della squadra, licenziò Rod Thorn e insediò Jerry Krause, che era stato head scout con i White Sox ma aveva lavorato un paio di volte in precedenza con i Bulls, come loro Vice President of basketball operations. Egli fece anche in modo di assicurarsi che la squadra avesse un’immagine più professionale, nominando dei vicepresidenti per sovrintendere le aree di marketing e finanza e rafforzando le unità organizzative di vendita dei biglietti.

Nel frattempo, i Bulls, intesi come squadra, continuavano ad aggirarsi attorno alla quota 50% di vittorie fino all’ultima settimana di stagione regolare, quando persero le loro ultime tre gare terminando sul 38-44. Jordan, che aveva guidato la squadra nei punti in 14 delle sue ultime 16 partite, stabilì i primati del club per punti totali (2313), punti segnati da un rookie in una partita (49, il 12 febbraio 1985, al Pontiac Silverdome di Detroit, nella vittoria per 139-126 sui Pistons in quella che vedremo essere la famosa “vendetta” post-boicottaggio all’All-Star Game), canestri dal campo (837), tiri liberi realizzati (630) ed effettuati (746), e recuperi (196). L’ultimo dato statistico è degno di nota poiché esso mostra che, pur essendo una matricola e di spiccatissime doti offensive, Jordan era tanto abile in difesa quanto lo era in attacco, mentre molti dei grandi attaccanti vanno in difficoltà all’estremità difensiva del campo. Il migliore, insomma. E così la pensava anche uno dei dioscuri, Larry Bird, che, assieme a Magic Johnson, aveva letteralmente dominato l’intera NBA di quel decennio. «Mai visto uno come lui,» si esaltò stranamente “The Legend”, notoriamente poco incline ai facili entusiasmi, «è il migliore di sempre. Sì, a questo punto sta facendo più lui di quanto non abbia mai fatto io». Delirio da ammirazione.

La stagione che terminò il 13 aprile del 1985 sancì Jordan come leader di quei mediocri Bulls nei punti (28.2 ppg, terzo assoluto nella NBA dietro a Bernard King dei Knicks e Larry Bird dei Celtics), rimbalzi (6.5 rpg), assist (5.9 apg) e recuperi (2.39 spg, media tra quelle leader di categoria di tutta la Lega), conquistò gli onori di Rookie of the Year, e fu nominato nella squadra All-Star. Riepilogando: Jordan, al suo primo anno in “The League”, aveva guidato la sua squadra in tutte le categorie statistiche, eccetto quella delle stoppate, aveva vinto il premio di miglior matricola dell’anno, con 37 voti di vantaggio (57.5 contro 20.5) sul secondo classificato, quell’Olajuwon che gli aveva “sottratto” la prima chiamata al draft, e partecipato all’All-Star Game dei “grandi”, non quello dei rookie, che, all’epoca, ancora non esisteva. La leggenda stava prendendo forma.

All-Star Game amaro: il boicottaggio dell’East

Il 10 febbraio, alla Market Square Arena di Indianapolis, Indiana, sede dell’All-Star Game 1985, la “Leggenda” in via di formazione capì quanto possano far male la gelosia, l’invidia e altre umanissime debolezze del genere. Volato alla Partita delle Stelle sull’onda delle vagonate di voti che la gente, sempre più sbalordita dalle sue prodezze in campo, gli aveva generosamente dispensato, Michael conobbe una popolarità in ascesa a ritmi esponenziali. Tutto questo affetto, unito al contrattone da poco firmato con la Nike che faceva apparire noccioline le cifre elargite per esempio dalla Converse a star affermate come Magic Johnson e Isiah Thomas, gli aveva però fatto terra bruciata attorno da parte delle altre star della lega. Michael, che pure era parso intimidito e quasi in soggezione al solo cospetto di tanti veterani del Gotha della NBA, non immaginava certo verso cosa stesse andando incontro.

Alla vigilia dell’appuntamento nella città famosa in tutto il mondo per la celeberrima 500 Miglia, la corsa automobilistica che fa letteralmente impazzire milioni di americani, le dichiarazioni di Jordan erano state improntate al più ossequioso rispetto nei confronti di chi aveva scritto la storia della NBA di quegli anni. Aveva detto, la matricola-spettacolo, che per lui era incredibile il solo fatto di scendere in campo nel quintetto base della squadra dell’Est accanto all’altra guardia Isiah Thomas, alle ali Julius Erving e Larry Bird, e al centro Moses Malone; che, addirittura, per l’emozione, forse si sarebbe scordato perfino come si facesse a giocare a basket e che probabilmente non avrebbe neanche segnato un solo misero punto.

Sul fatto che avrebbe segnato poco, il giovane e inesperto Jordan avrebbe avuto ragione, ma non per demerito suo. Un passo alla volta, però.

«Mi rendevo perfettamente conto di ciò che avevo fatto dentro e fuori del campo in quella prima parte del mio anno da rookie. L’ultima cosa che volevo fare all’All-Star Game del 1985 era attirare ulteriori attenzioni su di me. Avevo portato la mia famiglia con me a Indianapolis e tutto ciò che avevo in programma di fare era di calarmi nell’atmosfera, incontrare i giocatori e giocare la partita. Il mio obiettivo era di immergermici e non di provocare delle ondate. Ma quello che avevo accuratamente tentato di evitare, in qualche modo successe lo stesso. Tirai fuori la prima tuta Air Jordan della Nike durante la gara delle schiacciate e certi giocatori, Isiah Thomas e Dominique Wilkins per primi, pensarono che mi fossi comportato senza riguardo. Io volevo solo fare un piacere alla Nike, loro avevano investito talmente tanto su di me e credevo che indossare i warm-ups sarebbe stato un bene per l’azienda». Com’è noto, Jordan ha sempre avuto a cuore (ehm) i problemi dell’occupazione...

Una piccola postilla: non prendete per oro colato queste dichiarazioni “ingenue” di Jordan, che, dal punto di vista dell’identificazione aziendale, non è mai stato l’ultimo arrivato. Una cosa è certa: non c’era nessun divieto che gli impedisse di fare quella “sfilata” non (?) in programma, semmai la discussione verteva sull’opportunità del gesto e, visti gli effetti scatenati, sulla liceità o meno dei comportamenti delle altre stelle, evidentemente invidiose.

La realtà delle cose era che le star veterane della NBA erano rimaste impressionate da Jordan e si erano sentite minacciate. Quando per esempio la Wilson Company si era assicurata la firma di Jordan per una propria linea di palloni da dedicargli, l’azienda aveva scaricato gli altri “suoi” campioni, tra i quali – ma guarda che coincidenza! – Isiah Thomas. Buffa la vita, no? Molti giocatori, e non solo quelli direttamente interessati, se la presero a male. Tra questi, Magic Johnson, all’epoca il miglior (i maligni dicevano l’unico…) amico di Thomas e l’uomo più rispettato della lega.

L’intera vicenda non era colpa di Jordan, ovviamente, ma, di fatto, l’attenzione e la ricchezza non potevano essere spartite. La piccola galassia delle stelle NBA temeva un futuro sì luminosissimo ma per un solo, cocentissimo sole. Quello dell’astro di Chicago. Ad aggravare la situazione, ai loro occhi, c’era l’atteggiamento apparentemente strafottente di Michael, che non sembrava per nulla imbarazzato per la sua vertiginosa ascesa. «Perché dovrei pagare delle tasse se non ho da pagarne?», credevano che pensasse. Quegli stessi veterani gli mandarono un “messaggio” proprio nel suo primo All-Star Game. Un avviso di pagamento, per rimanere in metafora, inoltrato tramite un esattore imprevisto e imprevedibile. Il boicottaggio.

Prima della partita, i giocatori più anziani evitarono la futura Matricola dell’Anno non ignorandolo completamente ma facendo in modo che questi sentisse puzza di bruciato. «Ci furono altri incidenti , se vogliamo chiamarli così,» avrebbe dichiarato Jordan nel 1998, ripensando a quanto accaduto a Indianapolis «in seguito ai quali venni giudicato in un modo mentre io pensavo tutto il contrario.

Qualcuno sostenne che non avevo salutato Isiah in ascensore. Ma c’era stato un motivo. Mi ero trovato in un ascensore pieno di grandi giocatori e temevo di parlare a sproposito. Non volevo passare per quello troppo sicuro di sé, così non dissi una parola. Il giorno dopo tornai a Chicago, un giornalista mi avvicinò dopo l’allenamento e mi raccontò del boicottaggio. Mi riferì che Isiah, George Gervin ed altri giocatori ridevano di come avevano cercato di mettermi in imbarazzo durante la partita boicottandomi, o non facendomi arrivare il pallone». Il freeze-out al quale faceva riferimento Michael, in pratica la sua “esclusione” dal vivo del gioco perpetratagli dall’intera selezione dell’Est, orchestrata, in campo e fuori, dal leader Thomas, è stato uno degli episodi più spiacevoli dell’intera storia della NBA, senza dubbio uno dei punti più bassi della parabola agonistica di così eccelsi fior di campioni. Davvero un brutto gesto. Del quale, a giudicare dalla continuazione della sua poco credibile versione, l’ultimo ad accorgersi fu lo stesso, involontario protagonista. «Io non mi ero accorto di niente, a dire la verità».

Michael qui mente sapendo di mentire. «Ma quell’incidente fu una delle più dolorose esperienze della mia vita. Ero così deluso che non sapevo cosa fare. Chiamai i miei genitori e parlai con loro a lungo. Sapevo che tutto era successo per uno scopo e potevo o imparare da quell’esperienza o ribellarmi. Decisi di fare entrambe le cose. La sera successiva affrontavamo Detroit fuori casa e io giocai come se fossi posseduto dal demonio. Battemmo i Pistons al supplementare in un incontro molto fisico. Ci furono un paio di quasi-risse ed io ebbi il mio primo vero scontro con Bill Laimbeer. Ma non avrei mai permesso alla mia squadra di perdere quella partita. Segnai 49 punti ed ebbi 15 rimbalzi. Sfiorai anche il tiro all’ultimo secondo di Isiah che avrebbe potuto pareggiare la partita. Immagino che si dirà che la nostra rivalità con Detroit ebbe improvvisamente un fondamento. Per i successivi sette anni io avrei fatto di tutto per gettare altra benzina sul fuoco di quel fondamento. Sono certo che Isiah e Laimbeer avevano la stessa idea». Poco, ma sicuro.

In quell’All-Star Game, nessuno gli aveva passato il pallone anche nei casi più evidenti nei quali Jordan aveva sbraitato e si era sgolato rivendicando di essere smarcato. Le poche volte che riuscì a toccare l’“arancia”, inoltre, nessuno venne ad aiutarlo in mezzo allo sciame difensivo della squadra dell’Ovest. Ignorato e abbandonato dai compagni, Jordan aveva lavorato duro ma non era mai riuscito a splendere davanti ai milioni di spettatori che si erano sintonizzati per vederlo emergere tra i migliori.

Ma più che per l’inevitabilmente magro bottino rimediato in quei miseri 22’ in campo (7 punti, con 2/9 dal campo e 3/4 ai liberi, nessun rimbalzo, 2 assist ed una palla persa), Jordan si sentiva ferito e profondamente a disagio per il successo che aveva avuto quel complotto, ordito da Thomas e Magic in testa, per dargli una lezione.

Se con Magic, Gervin, Thomas e compagnia varia c’erano state delle ruggini derivate da umanissime, ancorché non giustificabili, debolezze quali la gelosia (di popolarità) e l’invidia (di quattrini), nel caso della point guard di Detroit gli attriti erano accentuati dal fatto che Isiah era nativo proprio di Chicago e, per questo, non gli andava giù più di tanto che ci fosse un nuovo re in città. Nella “sua” città.

Ma i problemi di Jordan con le altre star sue rivali non finirono con quel boicottaggio all’All-Star Game. Anche alcuni dei suoi compagni di squadra erano gelosi, si sentivano come persi nell’avvolgente, ingombrante ombra di Michael, figure del tutto irrilevanti al suo cospetto, messe lì quasi solo per far numero. Non che non ne ammirassero la bravura ma i relativi, come dire, effetti collaterali finivano per irritarli, in modo particolare quando lui li sgridava severamente per gli errori che commettevano o, peggio, ne metteva in dubbio la voglia di vincere. Incapaci di soddisfare la sua insaziabile sete di vittorie o, alle volte, molto più modestamente, anche solo di fargli arrivare in mano il pallone, i “Jordanaires” si sentivano quasi indegni della sua presenza. Chicago, intanto, per ricostruire, doveva ricominciare daccapo.

Jordan, però, nonostante le sconfitte della squadra, con i suoi “numeri” aveva ottenuto un risultato notevolmente più importante: aveva riacceso l’interesse per il basket pro in una città che mai aveva visto la propria franchigia sollevarsi dalla mediocrità.

Una nuova cordata di proprietari aveva rilevato la maggioranza del pacchetto azionario e ora, con questa nuova superstar, a Chicago si poteva finalmente sperare di assistere anche ad altri spettacoli che non fossero quelli dei Bears di football, dei Blackhawks di hockey e dei Cubs e White Sox di baseball. Sarebbe stata questa la gran vittoria di Michael che non sarebbe stata riportata negli annali. E tutto questo era accaduto mentre in teoria, e solo in teoria, lo studente Jordan avrebbe dovuto giocare il suo anno da senior al college. Adesso il futuro appariva luminoso, ma prima era stata dura.

L’ala Orlando Woolridge aveva portato in dote ai Bulls altri 22.8 punti per gara e Chicago, nonostante il suo record perdente, cioè al di sotto del 50% nel bilancio vinte-perse, si era qualificata per i playoff per la prima volta dal 1981. I Tori, in ogni caso, non poterono competere con Milwaukee, che li batté per tre partite ad una nel primo turno della postseason.

Anche se i Bulls erano riusciti a raggiungere i playoff, al termine della stagione Loughery, amico del precedente GM, Rod Thorn, e da questi scelto, fu licenziato da Krause e rimpiazzato dal coach Stan Albeck, anch’egli un vecchio capitano di lungo corso della panchina.

Per non aver saputo né leggere né scrivere, in termini di risultati nella NBA, gli angoscianti Chicago Bulls della prima stagione dell’era Jordan, avevano cambiato proprietà, general manager e allenatori. E avevano anche acquisito una star. In un solo anno, quindi, si erano comprati carta, penna e calamaio: c’era tutto l’occorrente per incominciare ad andare a scuola. Di vittorie.

Tato non ci credo

Michael, a parte un tour promozionale europeo che l’avrebbe portato, per la prima volta, anche in Italia in qualità di testimonial della Nike, avrebbe passato il resto dell’estate a casa sua, a Wilmington. A riposarsi? Ma allora non avete capito proprio niente: a giocare a pallacanestro con gli amici. Michael ha sempre sfruttato i mesi d’intervallo tra un campionato e l’altro per prepararsi alla stagione successiva, per migliorare. Aveva sempre fatto così e non avrebbe cambiato. «Tanti giocatori professionisti preferiscono riposarsi durante la offseason - afferma orgoglioso Jordan - io no, vado al mio vecchio playground e gioco a basket». Ma non per soldi. For the love of the Game, appunto.

Per soldi, invece, in quell’agosto era venuto nel Bel Paese. In una partita-esibizione giocata a Trieste, contro l’allora Mobilgirgi Caserta, l’ancora capelluto Michael schiacciò con tanta potenza da distruggere il tabellone. Tra le “vittime” di tanta furia, oltre alla “tabella”, evidentemente più debole delle sue simili americane che avevano sempre resistito a MJ, figurarono due suoi avversari di quell’occasione: l’uruguayano "Tato" López e il nostro Pietro Generali.

Ma se al secondo era andata, tutto sommato, bene con soltanto qualche taglietto qua e là, il primo fu sicuramente più sfortunato perché una scheggia gli causò una lesione al tendine estensore della mano destra. Tornato a Caserta nel 1997, l’uruguagio ebbe modo di rievocare l’aneddoto e di scherzarci su con la Gazzetta dello Sport: «La mano adesso è a posto – dichiarò alla “Rosea” – ma non posso raccontare di essere rimasto ferito, da avversario, per “colpa” di una schiacciata di Michael Jordan. In Sud America nessuno mi crede, tutti pensano che mi voglia pavoneggiare o che semplicemente racconti delle gran balle».

Ma intanto, purtroppo, il povero López si era ferito davvero mentre l’unica “notizia” rilevante per i media era l’assicurazione che gli organizzatori del tour avevano stipulato con gli immancabili Lloyd’s di Londra: 15 miliardi di lire da sborsare in caso d’infortunio del “divino”. È così che gira il mondo…

La trasferta italiana, con base in Valtellina, del giovane Michael fu più che altro una toccata e fuga. Dopo 17 ore di volo USA-Italia, il ventiduenne Jordan dimostrò d’avere energie da vendere: non abbastanza stralunato per il viaggio e per il cambio di fuso orario, aveva giocato quell’amichevole, si era sciroppato due trasferimenti in elicottero e una serata milanese in discoteca (anche Jordan è fatto di carne, dopotutto) e poi, come meritato “riposo”, aveva chiesto e ottenuto di giocare a golf. E per fortuna che un ragazzo del Sud dovrebbe essere un convinto assertore della “filosofia” del take it easy.

CHRISTIAN GIORDANO

Michael "Air" Jordan

Commenti

Posta un commento