IN THE HELL OF DENNIS

https://www.lagiornatatipo.it/in-the-hell-of-dennis/

illustrazione grafica di Paolo Mainini

“Se mi tingessi i capelli di biondo e giocassi come Chris Dudley,

state certi che nessuno farebbe caso a me”

- Dennis Rodman

John “Spider” Salley era uno dei Bad Boys di Detroit. Due volte campione NBA nel 1989 e 1990 con i Pistons, Spider (soprannominato così per la sua compulsiva aracnofobia) vinse l’anello NBA anche nel 1996 con i Bulls e nel 2000 con i Lakers, ritirandosi al termine di quella stagione, per poi intraprendere - con discreto successo - la carriera di conduttore radiofonico e televisivo.

Nei primi anni del terzo millennio John Salley aveva un programma TV molto seguito negli States, The Best Damn Show Sports Period su Fox. In una delle sue trasmissioni una volta ospitò il suo vecchio compagno di squadra (sia ai Pistons, sia ai Bulls) Dennis Rodman, che si prestò a rispondere ad alcune domande piuttosto personali.

John Salley, semplicemente, gli chiese:

“Chi sceglieresti tra Madonna e Carmen Electra?”

Rodman rise e sorrise, in imbarazzo, non rispose per dieci secondi e alla fine borbottò:

“Carmen Electra… John Salley, I’m gonna kill you”.

Uomini di spettacolo, entertainment puro. Ma parlano di quello che interessa davvero alla gente?

Donne, soldi, potere, gioco, stranezze e stramberie, Las Vegas, notti selvagge, e incidentalmente ogni tanto sviscerando che i due, una volta, erano anche giocatori di basket al massimo livello?

Un po’ come Bobo Vieri che parla con Marco Borriello dei trend estivi di Ibiza e Formentera, magari "moderati" da Antonio Cassano?

La domanda è: le donne che Rodman ha avuto, i soldi che si è giocato, le sbronze che si è preso, le macchine di grossa cilindrata che ha guidato, la vita pigra, effimera, volatile e turbolenta che ha avuto prima, durante e dopo la carriera, interessano così tanto agli appassionati di basket? L’amicizia con Kim Jung Un e con Donald Trump, sono davvero così importanti per chi lo ha visto DOMINARE tutto e tutti sotto i tabelloni di ogni parquet NBA?

Di certo non si possono scindere l’uomo e il giocatore, ma per chi ama alla follia il basket e lo ha visto sputare sangue e fare sputare sangue sull’hardwood, la risposta è facilissima.

Dimentichiamoci il wrestling, i vestiti da donna, le devastazioni di alberghi a Las Vegas e in giro per il mondo, i lustrini, Madonna, Carmen Electra, il matrimonio con se stesso, le bottiglie di sakè scolate in venti minuti, i Pearl Jam, Billy Corgan e tutte le altre "frivolezze" che MAI hanno riguardato la parte più importante di Dennis Rodman, ovvero quella che scendeva in campo.

E già che ci siamo dimentichiamoci anche il Rodman un po’ controfigura di se stesso che appare nelle varie trasmissioni televisive negli ultimi anni, un po’ imbolsito e visibilmente scazzato, che ripete sempre gli stessi concetti.

“Tutti amano i grandi tiratori e i grandi schiacciatori, ma i veri uomini, i veri lavoratori, sono sotto canestro”.

Questa verace, veritiera e lapidaria descrizione di se stesso e dei propri pari ruolo da parte di Michael Cage, mentre la voce narrante di un giovane Flavio Tranquillo diceva “SONO RIMBALZISTI”, la dice tutta.

In una delle primissime produzioni VHS di storie NBA tradotte in italiano, verso la fine degli anni Ottanta, fu narrata la lotta per il titolo di miglior rimbalzista della stagione 1987/88 tra Michael Cage e Charles Oakley, che terminarono la stagione con la stessa media rimbalzi di 13 a partita, vincendo assieme la classifica, un paio di anni prima che Dennis Rodman cominciasse ad essere il dominatore incontrastato della categoria.

Correva l’anno 1996, e su American Superbasket, in un articolo, Dan Peterson sosteneva che fosse stato Rodman il vero MVP della Finale NBA di quell’anno, argomentando giustamente la sua tesi con questa frase:

“Jordan tira e sbaglia, Rodman prende il rimbalzo e la dà a Pippen che tira e sbaglia, Rodman prende il rimbalzo e la dà a Jordan, che segna”. Chiarissimo monito di quanto fosse fondamentale Rodman nei meccanismi della compagine di Phil Jackson versione 1996, una delle squadre più forti di sempre.

Un duro, un intimidatore, un uomo-squadra, un giocatore sempre pronto ad apprendere e a cercare di migliorarsi, ma soprattutto una grande etica del lavoro che gli ha sviluppato un talento difensivo fuori del normale.

Illustrazione grafica di Jacopo Montanaro

Dennis Rodman ha dominato i tabelloni della NBA per più di un decennio, il suo impatto fisico-difensivo sui migliori giocatori avversari, spesso (quasi sempre, soprattutto nella seconda parte della sua carriera) più alti e più pesanti di lui, sono stati fondamentali per le squadre per cui ha giocato.

Parliamoci chiaro: un giocatore problematico come è SEMPRE stato considerato Rodman, non vince “per caso” cinque anelli NBA, e da protagonista assieme e al fianco di superstar, avendo l'intelligenza di capire quale fosse il proprio posto e di essere sempre cosciente del proprio ruolo.

Sia Phil Jackson sia Chuck Daly hanno sempre tessuto le lodi di Rodman come giocatore, sia in partita sia in allenamento, lo stesso Michael Jordan in The Last Dance ha più volte rimarcato la sua importanza in campo, soprattutto durante l'assenza di Scottie Pippen.

Chiaro che, soprattutto nelle sue ultime due stagioni ai Chicago Bulls, 1996-97 e 1997-98, Dennis abbia ceduto alla sua perniciosa attrazione verso la continua attenzione dei media, interessati sempre più alle sue performance fuori del campo.

Sul set di “Double Team” nel 1997.

Film con Jean-Claude Van Damme e Mickey Rourke – Foto Getty Images

Sul set di “Super Agente Simon”,

agghiacciante pellicola del 1999.

Sarà stato il sentore dell’avvicinarsi della fine della carriera, sarà stata la voglia di essere sempre al centro dell’attenzione, fatto sta che il nome di Dennis Rodman si è diffuso anche tra i non conoscitori del basket, e molto spesso questo è sinonimo di gossip o di problemi con la giustizia, o entrambi.

Insomma, probabilmente il Verme negli ultimi anni della sua carriera ha dato più spazio ai propri istinti extra-cestistici, pur mantenendo invariata la propria intensità sul parquet (il suo settimo sigillo consecutivo sulla classifica di Miglior rimbalzista NBA è venuto nella stagione 1997-98, con 15 rimbalzi a partita, la sua ultima stagione “completa”), essendo anche un tassello fondamentale della seconda dinastia-Bulls.

Nato a Trenton, New Jersey, e trasferitosi con la madre e le due sorelle a Dallas all’età di tre anni, nel ghetto di Oak Cliff, l’adolescente Dennis è il classico “cazzone” di quartiere, non un violento che fa della prevaricazione e del crimine la sua vita, non un sottomesso frustrato vittima dei soprusi degli altri, non un bravo ragazzo che studia e che si tiene fuori dai guai, Rodman è un semplicissimo ragazzo di quartiere con poca voglia di studiare e di lavorare, e che sta aspettando che gli succeda qualcosa di buono per trovare la propria via nella vita.

Dennis non sapeva ancora cosa voleva nella vita, e di certo il basket non era uno dei suoi pensieri principali.

Faceva lavoretti saltuari, ma di base era pigro, svogliato, e le sue giornate passavano nella abulia totale, chiuso nella sua stanza davanti alla televisione, senza alcuna reazione né volontà.

Sua madre Shirley, gran lavoratrice, era preoccupatissima per lui:

“Ero sempre in ansia per Dennis, cresceva così lentamente, e soprattutto non aveva voglia di fare niente”.

Trovò lavoro come pulitore notturno all’aeroporto di Dallas Fort-Worth, luogo dove la sua sbadataggine e la sua ingenuità trovarono l’apice. Rodman infatti venne arrestato per aver rubato sedici orologi da un negozio dell’aeroporto durante il suo turno di notte, orologi rubati e poi regalati o venduti per 10 dollari.

Nella sua testa era un gesto generoso nei confronti dei propri amici, senza nemmeno valutare che le telecamere di sorveglianza ne stessero immortalando l'operato con la scopa dentro il negozio per “pescare” gli orologi. Si fece tre giorni in cella (sua madre poteva anche andare a prenderlo prima delle 72 ore previste per il fermo, ma decise di lasciarlo dentro per punirlo e per aiutarlo a pensare a ciò che aveva fatto), giorni in cui ebbe la possibilità di valutare attentamente le conseguenze delle proprie azioni, senza però riuscire a venirne a capo. Il processo non ebbe luogo, la refurtiva fu restituita e Rodman non ebbe alcuno strascico penale, ma il suo malessere esistenziale rimaneva.

Essendo troppo basso e poco propenso al basket, alla high school Dennis non giocò mai (al contrario delle due sorelle, stelle alla South Oak Cliff High School), crescendo poi di statura nel giro di pochi mesi all’età di 19 anni, fino ad arrivare ai due metri di statura.

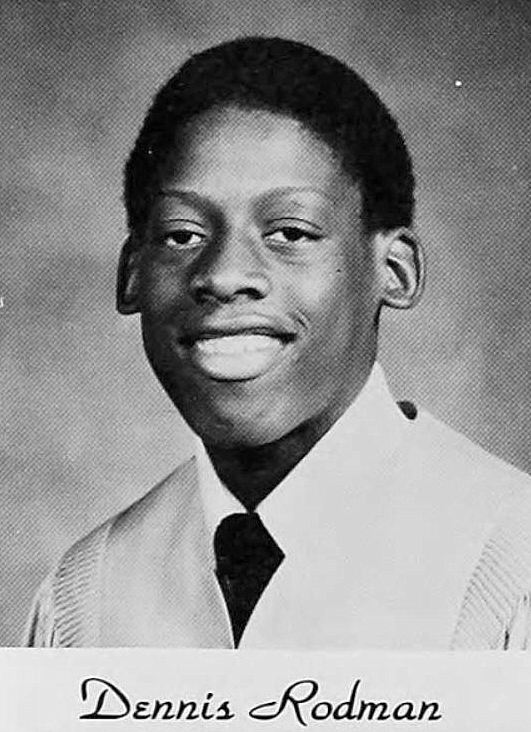

Ai tempi dell’High School – Foto Espn

Giocando nei playground e nei tornei notturni di Oak Cliff venne notato da Norita Westbrook, una amica di famiglia, che conosceva Bill Broom, coach del Cooke County Junior College di Gainesville, Texas.

Lo convinse a fare un provino a Dennis, nonostante il suo iniziale scetticismo (“I know Dennis, he can’t play” disse Broom alla Westbrook quando gli parlò di lui la prima volta), ricordandolo quando doveva ancora crescere di statura.

Broom rimase entusiasta del “nuovo” Dennis, cestisticamente intelligente pur senza aver mai giocato in una squadra, e duro e reattivo in difesa, lasciando intravedere sprazzi di ciò che, con le motivazioni giuste, sarebbe diventato in futuro. A Rodman venne accordata una borsa di studio, rimanendo a Gainesville per 16 partite, dove totalizzò 17,6 punti e 13,3 rimbalzi di media a partita.

Il problema di Dennis però era la scuola.

Aveva voti negativi in ogni materia, proprio non ce la faceva a tenere il passo del programma. Rodman si perse d’animo, rimase a Gainsville solo un semestre e se ne ritornò a Oak Cliff, promettendo al proprio coach che sarebbe tornato il semestre successivo.

Senza mai più farsi vedere.

Il basket organizzato non gli piaceva e non faceva per lui. E nemmeno la scuola.

Dennis tornò ben presto alla solita routine priva di pressioni e responsabilità che consisteva nella staffetta letto-divano-letto, mentre sua madre era arrabbiatissima, tanto da cacciarlo più volte di casa.

Fortuna volle che Lonn Reisman, un assistente di Southeastern Oklahoma State, college di Divison I NAIA con sede a Durant, Oklahoma, lo vide giocare in una delle sue 16 partite in maglia Lions, e una volta saputo che aveva abbandonato Gainsville, si mise sulle sue tracce.

Reisman era convinto che Rodman fosse un talento da Division I della NCAA, e non gli sembrava vero di avere la chance di reclutarlo per il proprio college. Alla fine Reisman riuscì a parlare con Shirley, che invitò lui e il coach della squadra Jack Hedden a casa sua alle otto della mattina successiva, in uno dei periodi in cui Dennis era a casa di sua madre. Dennis era in camera sua e dormiva, e anche quando lo svegliarono nemmeno aprì la porta. Sapeva che sarebbe venuto un coach per chiedergli di giocare, e Dennis promise a Shirley che lo avrebbe ascoltato, ma quella mattina aveva cambiato idea, e non voleva parlare con nessuno.

Reisman e Hedden erano comunque due buoni negoziatori, e riuscirono a convincere Rodman ad aprire la porta (gli aprì in mutande) e lo ascoltarono per un paio di minuti. Non ne voleva sapere di andare al college a giocare a basket, ma acconsentì a visitare il campus quel giorno stesso, libero, alla fine della giornata, di scegliere se accettare o lasciar perdere.

Dopo aver visitato tutto il campus e aver giocato a "horse" con il coach nella Arena dei Savages, Dennis accettò. Qualcosa in lui scattò. Prese la decisione senza remore, e ci mise tutto l'impegno, in una sorta di presa di coscienza involontaria e allo stesso tempo totale e definitiva.

Nei tre anni a Southeastern fu un All-American NAIA, MVP del prestigioso Portsmouth Invitational Tournament, e nel giugno dell’86 venne invitato dai Pistons al loro workout, dove lasciò il segno, per attitudine difensiva e intensità.

Detroit lo scelse al secondo giro di quel Draft, alla ventisettesima chiamata assoluta.

Il Verme aveva già 25 anni e di certo non era un giocatore fatto e finito né di grandi fondamentali, ma la energia e la durezza che aveva erano merce rara, persino per quella NBA di duri.

Alla fine del suo primo anno da rookie, dopo che i Pistons furono battuti nella Finale della Eastern Conference dai Boston Celtics, Rodman fece scoppiare la prima delle innumerevoli bombe che col tempo avrebbe lanciato nel campo di battaglia NBA.

“Larry Bird è sopravvalutato, perché è bianco” disse, e Isiah Thomas, forse per frustrazione dopo la sconfitta, gli diede ragione. Scandalo, polemica, ritrattazione, spiegazione, conferenza stampa di scuse da parte di Thomas (in presenza di un corrucciato Larry Bird), tutto per ciò che aveva detto Rodman.

Così cominciò la epopea di Dennis Rodman contro la NBA e il mondo intero.

Foto Otto Greule Jr./Allsport

I Detroit Pistons erano il palcoscenico perfetto per permettergli di esprimere al massimo la propria durezza difensiva e il proprio latente anticonformismo.

I Bad Boys della Motor City erano scomodi, fisici e sporchi, una squadra vista come una scheggia impazzita nell’interregno tra Magic Johnson/Larry Bird e la venuta di Michael Jordan, una squadra che non amava i fronzoli e che badava al sodo, una squadra agli antipodi dello “Showtime”, una squadra che non giovava all’idea di meravigliosa macchina da marketing che stava diventando la NBA, una sorta di Broad Street Bullies (Philadelphia Flyers di metà anni Settanta, ricordati non solo come campioni NHL nel 1974 e 1975 ma anche come la squadra più dura e violenta della storia) proiettati nel basket.

Nonostante tutto ciò, l’anima dei Bad Boys era dura a morire. Raggiunsero la Finale NBA nel 1988 dopo due battaglie all’ultimo sangue con i Chicago Bulls e i Boston Celtics, giocando una durissima Finale NBA venendo sconfitti a Gara 7 dai Los Angeles Lakers.

Nba Finals 1988 – Foto di Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images

La sconfitta bruciò oltremisura alla banda di Chuck Daly, che per tutta la stagione successiva non fece altro che pensare al momento in cui la rivincita si sarebbe consumata.

Quei Pistons erano una squadra in missione, 63-19 il record in stagione regolare e una tabella di marcia impressionante nei Playoff, 3-0 ai Boston Celtics, 4-0 ai Milwaukee Bucks, 4-2 ai Chicago Bulls di Michael Jordan e 4-0 in Finale ai Los Angeles Lakers, in una quasi imbarazzante prova di superiorità fisico-motivazionale dei Pistons, che si laurearono campioni.

Nella stagione successiva Detroit sfruttò l’onda lunga delle motivazioni, incarnò ancora l’anima dei Bad Boys e bissò il titolo, eliminando 4-3 nelle Eastern Conference Finals i Chicago Bulls di Michael Jordan con Phil Jackson in panchina, con la famosa “Migrain Game” di Scottie Pippen, che praticamente non ebbe alcun impatto in quella cruciale Gara 7 a causa di un fortissimo mal di testa.

In Finale i Pistons ebbero la meglio sui Portland Trail Blazers, e Rodman si prese cura del loro più pericoloso attaccante, Clyde Drexler, battagliando allo stesso tempo sotto canestro con un altro duro d’area, Buck Williams.

Quella fu la vera breakout season per Rodman, che vinse il suo primo titolo di Miglior Difensore dell’anno, la consacrazione definitiva di un giocatore che ha fatto dell’impegno, della dedizione, del sudore e della cura dei particolari una ragione di vita, arrivando ad essere già due volte campione NBA da protagonista e anche Defensive Player of the Year.

(la commozione di Dennis nel momento in cui viene premiato)

Il titolo di Miglior difensore arrivò anche nella stagione successiva, quando però i Pistons dovettero cedere il passo allo strapotere, in quella stagione anche fisico e motivazionale, dei Chicago Bulls di Jordan, che annichilirono Detroit nelle Eastern Finals, e andando poi a vincere il Titolo in Finale contro i Los Angeles Lakers.

Il ciclo a Detroit era finito, probabilmente dopo lo sweep subìto dai Bulls le motivazioni erano finite, e Rodman cominciava a dare segni di cedimento. Chuck Daly, autentica figura paterna per Rodman, rassegnò le dimissioni e nella stagione 1992/93 Dennis ne soffrì terribilmente.

Foto Getty Images

A ciò si aggiunse il doloroso divorzio con Annie Bakes, e il mondo di Rodman rapidamente crollò.

Venne ritrovato addormentato nel suo pick-up nel parcheggio del Palace di Auburn Hills con un fucile carico sulle ginocchia, lui stesso ammise che quella notte aveva pensato al suicidio, prima di addormentarsi. Polizia, preoccupazione, sgomento. I Pistons in imbarazzo. La NBA in imbarazzo. Quello fu il turning point della sua vita. Una fine e un nuovo inizio.

Da quel momento un vecchio Rodman era morto, e uno nuovo era nato. Sempre con le stesse caratteristiche e peculiarità cestistiche, ma con un nuovo approccio alla vita. Più libero, meno ipocrita.

Nonostante i problemi ai Pistons e il record perdente di quell’anno (Detroit per la prima volta dopo dieci anni non raggiunse i playoff), Rodman vinse per il secondo anno consecutivo la classifica come Migliore Rimbalzista NBA, catturandone 18,3 a partita (nella stagione precedente vinse il suo primo titolo con una media ancora maggiore, 18,7), e il suo nome era accostato ad alcune trade importanti, anche se i suoi problemi psicologici pesavano non poco sulle valutazioni delle squadre coinvolte.

Nell’ottobre 1993 Dennis venne ceduto ai San Antonio Spurs, una contender a Ovest ma con una chimica tutta da formare.

Foto di Rocky Widner/NBAE via Getty Images

Dopo una stagione con John Lucas alla guida, che vide Rodman dominare ancora sotto le plance catturando 17.3 rimbalzi di media a partita, arrivò la stagione 1994/95, stagione d’oro per San Antonio, con il nuovo GM Gregg Popovich e il nuovo allenatore Bob Hill.

Gli Spurs terminarono testa di serie numero uno della Western Conference con un record di 62-20, e si trovarono ad affrontare i campioni in carica degli Houston Rockets nelle Western Finals, che però avevano il seed #6 e sembravano nettamente sfavoriti contro la corazzata Spurs.

Nel suo libro Bad as I Wanna Be, Dennis parlò di quelle Western Conference Finals 1995, e non usò di certo parole tenere nei confronti del suo ex compagno di squadra David Robinson:

“Robinson voleva vincere il titolo ma non aveva le palle per farlo. Era sistematicamente mangiato vivo da Hakeem Olajuwon, e chiedeva il mio aiuto. ‘Potete aiutarmi se volete’ ci diceva nei time-out. Che si fotta”.

Okay, Rodman era nel pieno della sua storia con Madonna, quindi forse poteva anche essere possibile che non fosse totalmente focalizzato su quella serie al 100% e che ormai mal sopportasse l’ambiente dello spogliatoio, ma tutti i torti non li aveva.

Robinson venne surclassato da Olajuwon, che trascinò Houston alla Finale NBA, vinta poi sugli Orlando Magic. San Antonio venne quindi eliminata 4-2, e l’avventura di Rodman in Texas finì, lasciandosi un’altra scia di “nemici” poi divenuti giurati, come appunto David Robinson (“il più grande perdente senza palle con il quale ho giocato”, sempre citando Dennis), Avery Johnson, Gregg Popovich (per avergli promesso un contratto che mai gli fece sottoscrivere), e Bob Hill (da Rodman soprannominato “Mistake”).

Praticamente nessuno, ormai, credeva più in Rodman. La fama di reiterato troublemaker ormai lo precedeva ovunque, in qualsiasi ufficio di qualsiasi front office.

Venne ceduto ai Chicago Bulls in cambio di Will Perdue (a San Antonio avevano voglia o no, di liberarsi di Rodman?! “Un ragazzo che, semplicemente, non sapeva giocare a basket” sentenziò Dennis), regalato a Chicago. Nessun’altra squadra nella NBA voleva più aver a che fare con lui.

Solo Jerry Krause e Phil Jackson gli diedero fiducia, investendolo di una responsabilità cruciale, quella di essere l’ultimo tassello per il ritorno alla vittoria di quei Bulls, reduci dal giro di prova con Jordan al suo rientro nella primavera 1995, poi annichiliti fisicamente ai playoff dagli Orlando Magic di Shaquille O’Neal e Horace Grant.

Dopo gli OK di Michael Jordan e Scottie Pippen per l’arrivo di Rodman, fu fatta.

Foto di Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Un altro capolavoro di Jerry Krause, inserire nel proprio roster il miglior rimbalzista della NBA e uno dei migliori difensori in cambio di un giocatore mediocre, il definitivo tassello per la nuova dinastia Bulls.

Tutto stava nella capacità di Dennis di riuscire a essere coeso con la squadra e con il coach. E nell’ambiente giusto, con gli executives giusti, il coach giusto e i compagni giusti, Dennis fu il dominatore che ancora sapeva essere. E fu tutto molto facile, sia per Rodman sia per i Bulls.

Arrivò il Repeat the Three-Peat.

Arrivò la trionfale stagione 1995/96, record di vittorie in stagione regolare (battuto dai Golden State Warriors nel 2016) con 72-10, e arrivò la cavalcata nei Playoff e Finale vinta sui Seattle SuperSonics, la Finale in cui probabilmente Rodman avrebbe forse anche meritato il Titolo di MVP.

Foto Espn

Arrivò il Re-Peat la stagione successiva, battendo in Finale gli agguerriti Utah Jazz di “mister simulatore sempre con i gomiti alzati”, ovvero John Stockton (dal Vangelo secondo Rodman).

Arrivò infine l’ampiamente documentato Three-Peat nella stagione 1997/98, l'ultima movimentata stagione, The Last Dance.

In questo trittico Dennis Rodman fu protagonista in difesa e sotto i tabelloni. Per lui arrivarono altri tre titoli di Miglior rimbalzista, e un altissimo peso specifico nel contenere le bocche da fuoco avversarie, furono leggendari i duelli con Karl Malone nelle due Finali 1997 e 1998, una partita nella partita, molto spesso vinta da Rodman, capace di entrare nella mente dei propri avversari, prima ancora che arginarli fisicamente.

Dennis Rodman fu fondamentale per quei Bulls, diede loro la giusta durezza e cattiveria mentale, la sua intelligenza nel capire l’attacco a triangolo e la sua (sottovalutata) abilità di passatore (non a caso spessissimo le rimesse più delicate venivano affidate a lui), andavano a sommarsi alla sicurezza difensiva che garantiva, che perfettamente si integrava alla dedizione difensiva di Jordan e Pippen, in una spettacolare espressione di gioco di squadra.

Dennis Rodman nella prima parte della sua carriera era molto più difensore che rimbalzista.

Per sua stessa ammissione marcare ogni giorno in allenamento una bestia in post basso come Adrian Dantley lo ha formato sotto ogni punto di vista, velocità, spostamento, forza fisica e reattività. Il “non saltare mai” divenne un mantra per Rodman, che imparò a difendere duro su ogni avversario, dalla guardia tiratrice al centro.

Nella sua carriera arrivò ai ferri corti con praticamente tutti i più grandi, Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Patrick Ewing, Larry Bird (“il più grande trash-talker della NBA, si rivolgeva al mio coach e diceva 'Ehi, ma perché nessuno mi marca, qua? Perché, coach, non metti nessuno su di me?'. Giocare contro di lui era "come essere in un videogioco al livello più difficile” disse Rodman parlando di Larry Legend), Clyde Drexler, Karl Malone, ma anche “duri” come Kurt Thomas, Charles Oakley, Allen Iverson, Frank Brickowski (zimbello di Rodman nelle Finali NBA 1996) Derrick Coleman, Antoine Carr e molti altri.

Di certo David Stern, predicatore della pacatezza e della uniformità sul campo e fuori, e artefice del nuovo corso “clean and neat” della NBA di fine millennio, non ha mai amato Rodman e la tipologia di giocatore che rappresentava, destabilizzatore, imprevedibile, provocatore e mina vagante sul campo ma soprattutto fuori dal campo.

Il contraltare di tutto ciò però furono 11.954 rimbalzi catturati, sette titoli consecutivi di Miglior rimbalzista NBA (nelle stagioni 1991-92 e 1992-93 con medie di 18.7 e 18.3 a partita, le più alte medie negli ultimi trent’anni), due titoli di Miglior difensore NBA, sette selezioni per l’All-Defensive First Team, un primo posto nella migliore percentuale realizzativa (nel 1989, 59,5%), una miriade di record in materia di rimbalzi e, non ultimi, cinque anelli NBA, insieme con e contro Michael Jordan, fattore e informazione che dice molto di più di mille statistiche e onorificenze.

Rodman concluse la propria carriera con un paio di stralci di stagione ai Los Angeles Lakers e ai Dallas Mavericks nel 1999 e nel 2000, lasciando la NBA a 38 anni, pur essendo ancora in ottima forma fisica ma ormai senza più le motivazioni necessarie per eccellere ai massimi livelli.

Le performance massime di Rodman ai Pistons e ai Bulls paragonate ai due anni senza vittorie agli Spurs, mettono in luce il fatto che forse il problema non era Rodman (o perlomeno non solo) ma anche il resto della squadra, della mentalità e della leadership in campo e fuori.

“Finalmente il circo se n’è andato dalla città” dichiarò David Robinson subito dopo la partenza di Rodman da San Antonio, sperando di continuare ad avere delle chance per vincere il titolo da leader, cosa che invece non accadde.

Da quando non vi fu più Rodman accadde invece che gli Spurs furono ripetutamente bullizzati dagli Utah Jazz nei Playoff della Western Conference, dopo l’umiliazione subite dagli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon nel 1995.

L’Ammiraglio dovette infatti attendere fino alla stagione 1998/99 (la stagione “con l’asterisco”, come amava definirla Phil Jackson) all’età di 33 anni e in un ruolo di secondo violino, prima di vincere un titolo. Fino all’arrivo di Tim Duncan, e fino alla seduta di Gregg Popovich sulla panchina, gli Spurs non avevano ancora vinto nulla, con lui come leader.

L’autorevole Slam Magazine, nel giugno del 2003 ha dedicato un intero numero speciale ai 75 migliori giocatori della storia NBA. I giocatori citati in quel numero sono i migliori della storia (al primo posto c’è, ovviamente, Michael Jordan), o perlomeno quasi tutti. Sono anche presenti alcune palesi “provocazioni”, qualche giocatore particolare, che non è ricordato esattamente come un grande realizzatore o un grande leader, ma comunque come uno che nella storia NBA ha significato qualcosa, e per davvero.

La provocazione principe riportata su quelle pagine di Slam è al 69° posto, Dennis Rodman.

Non contenti, a Slam hanno rivisitato la classifica nel 2018, rinominando i Top 100 All-Time dopo quindici anni, includendo molti altri giocatori protagonisti delle ultime stagioni, e al 59° posto chi c’era? Dennis Rodman, se possibile migliorando la sua posizione.

Insiders dicono che anche al 1115 Broadway-8th Floor a Manhattan, all’interno della redazione di Slam, si è lottato, discusso e litigato per includere o meno Rodman in quelle famigerate liste, ma che alla fine, giustamente, si è guardato a ciò che ha realmente fatto Dennis nella lega.

Il 12 agosto 2011 Dennis Rodman, assieme a Chris Mullin, Artis Gilmore, Arvydas Sabonis, Goose Tatum e Tex Winter, fu indotto nella Hall of Fame a Springfield, Massachusetts, presentandosi con un giubbotto che ricordava i Detroit Pistons e i Chicago Bulls, “dimenticandosi” delle sue ultime due squadre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, ma soprattutto dei San Antonio Spurs.

Al suo fianco c’era Phil Jackson, una sorta di vera figura paterna per lui, che lo esortava a continuare a parlare anche quando si metteva a singhiozzare. Il suo discorso fu come al solito non esattamente lineare, ringraziò tutti coloro che avevano avuto un ruolo importante nella sua carriera assieme alle mogli, ex mogli e figli, ricordò il momento in cui, poco prima di accettare l’ingaggio ai Bulls, fu incoraggiato da Jackson a chiedere scusa a Scottie Pippen per il bruttissimo fallo commesso nel 1991, e soprattutto disse che la coppia Michael Jordan-Scottie Pippen è e rimane la coppia di giocatori più forte che abbiano mai calcato i parquet NBA, cosa che non si discosta molto dalla realtà.

Dennis Rodman fu il giocatore che cambiò il concetto di difesa sull’uomo, estremizzando il concetto di contatto fisico e adattandosi a marcare (molto bene) giocatori dentro un range quasi infinito di caratteristiche fisico-tecniche, e molto spesso ad averne ragione.

Grandi difensori campioni di versatilità come Kawhi Leonard, Raja Bell o Draymond Green probabilmente non sarebbero mai esistiti a questo livello difensivo se non ci fosse stato Dennis Rodman prima di loro a spianargli la strada.

Oltre a tutta questa dedizione, Rodman per sette anni consecutivi ha guidato la classifica dei rimbalzisti, soprattutto in un’epoca dove le percentuali al tiro erano di gran lunga più alte di ogni altro periodo storico preso in considerazione.

Ma oltre a tutto ciò, forse il più grande merito di Rodman come “precursore” di stili di vita e di attitudini nella NBA, è stato quello, probabilmente involontario e naturale, di non aver avuto paura a mostrare la propria vera personalità e anche la propria fragilità umana e psicologica, in un periodo storico in cui i giocatori NBA dovevano essere il massimo della integrità morale, fisica e psicologica, nella esasperazione del modello di giocatore perfetto che la lega aveva diffuso ed imposto, dopo le sbandate anni Ottanta con la diffusione a macchia d’olio della cocaina.

Ora la NBA è cambiata, è molto più aperta ad “outing” di qualsiasi tipo, basti guardare agli argomenti trattati dalle dichiarazioni di Kevin Love e DeMar DeRozan a riguardo dei rischi e pericoli veri e tangibili di malattie come depressione, ansia e crisi di panico.

I giocatori non sono automi, non sono diversi da tutti noi. E Rodman lo ha dimostrato, senza mai essere capito.

Se si guarda con il senno di poi ciò che gli accadde quel 1993 con il fucile carico sulle ginocchia e l’istinto suicida che lo pervadeva, nelle dichiarazioni successive si può leggere chiaramente tra le righe il disagio psicologico che provava:

“Volevo solo qualcuno che mi volesse bene. Non sono mai stato amato da mia madre e da mio padre, perché loro non c’erano mai. Quando sono arrivato a Detroit, tutti mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno voluto bene. E quando il mio mondo ha cominciato a sfaldarsi (dopo la fine del ciclo dei Bad Boys) ho cominciato a sentirmi tradito. Ho pensato ‘ma che cazzo sta succedendo?’ amavo stare a Detroit e sentirmi parte di quella famiglia. E quando tanta gente a cui volevo bene se ne andò, parlo soprattutto di Chuck Daly, mi sentii solo, abbandonato. Non avevo più nessuno su cui contare. E non me ne fregava più niente del basket. Volevo solo che qualcuno mi volesse bene, e improvvisamente non c’era più nessuno”.

Sono parole che sanno di richiesta di aiuto.

E forse proprio da quel momento, la NBA ha probabilmente capito che doveva provare a prendere di petto quel tipo di situazioni, e sviluppare assistenza e ascolto anche sotto questo aspetto.

Dennis Rodman quindi non è stato solo il primo giocatore a ricoprirsi di tatuaggi, a tingersi i capelli, ad avere i piercing, ad avere un proprio reality e un proprio podcast, in tempi in cui nessuno nemmeno immaginava questo sviluppo mediatico.

Dennis Rodman, oltre ad essere stato probabilmente il più grande rimbalzista di tutti i tempi, è stato anche e soprattutto colui che ha sdoganato la fragilità e la vulnerabilità emotiva che c’è dentro un giocatore NBA, colui che ha reso più umano un superuomo osannato da milioni di appassionati per le proprie performances su un campo di basket.

Commenti

Posta un commento